All

-

jQuery 中級者向け〜使い方をいろいろまとめ

-

Laravel で実行されたSQLをログに表示したい

-

LaravelでTailwind CSSが反映されない

-

Selenium でブラウザ操作の自動化

-

ubuntuサーバー で Postfix(SMTPメールサーバー)を設定し、Gmailへメール送信するまで

-

ホワイトノイズブレンダーエフェクター(オーダーメイド製品)

-

macOS で Postfix(SMTPメールサーバー)を起動するまで

-

PostgreSQLと向き合うための 現場で使えるデータベース操作・SQLノート

-

ESP32(Arduino)で SigFox をはじめるまで

-

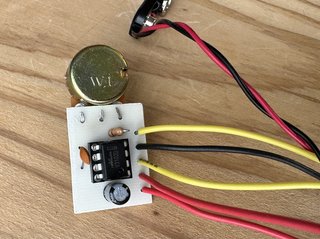

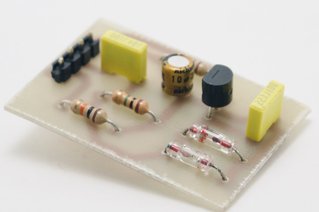

2相クロック信号発生器 V3102 for BBD

-

Raspberry Pi 4 で Struts1.x を動かす!

-

Raspberry Pi に Tomcat9 を手動インストールする

-

Square Terminal APIを使った会計処理

-

Raspberry Pi に Tomcat10 をインストールする

-

FUZZ!! Foxey Lady Clone ハンドメイドエフェクター

-

オペアンプ1石で作る!TS系オーバードライブ Pipe Screamerの製作【ハンドメイドエフェクタ】

-

OCTOBUZZ オクターブファズの開発

-

CRパッシブノイズフィルター「DESERT MOON」の開発

-

トレブルブースター「Range Screamer」の製作〜古典的名作への挑戦

-

Androidアプリ開発で、署名付きapkをdebugビルドで作成する手順

-

A/B LOOPERの製作 自作エフェクタ製作

-

ファズフェイスクローン回路の定数を最適化してみた「FUZZTUNE」

-

topコマンドでCPUやメモリの使用状況を表示 macOS/Linux/Unix/Raspberry Pi

-

killコマンドでプロセスの終了 macOS/Linux/Unix/Raspberry Pi

-

psコマンドでプロセス表示 macOS/Linux/Unix/Raspberry Pi

-

tmuxコマンドでターミナルの画面分割 macOS/Linux/Unix/Raspberry Pi

-

lessコマンドのページャー操作 macOS/Linux/Unix

-

tailコマンドでテキストの末尾を表示 macOS/Linux/Unix

-

dateコマンドで日時の表示 macOS/Linux/Unix

-

tldrでmanドキュメントの要約 macOS/Linux/Unix

-

iconvコマンドでエンコーディング変換 macOS/Linux/Unix

-

cutコマンドで列の切り出し macOS/Linux/Unix

-

lsコマンドの使い方 macOS/Linux/Unix

-

ダイソーのリモコンシャッターをESP32で通信するためのヘルパー関数

-

ImageMagickで画像加工 macOS/Linux/Unixシェルコマンド

-

ダイソーのBluetoothリモコンシャッターをESP32でハックする

-

uniqコマンドで重複削除 macOS/Linux/Unixシェルコマンド

-

sortコマンドで並び替え操作 macOS/Linux/Unixシェルコマンド

-

sedコマンドで置換処理 macOS/Linux/Unixシェルコマンド

-

Composableでテキストフィールドをつくる【Android アプリ開発】

-

JavaScriptでサイト内検索の開発 StaticSeeker

-

Vim操作のまとめ macOS/Linux/Unixシェルコマンド

-

nginx でリダイレクトを行う rewirte の使い方

-

C++でexplicitの使い方

-

Androidアプリ開発 ステータスバーとナビゲーションバーの背景色を変える

-

PHP で Slim を使ったルーティング

-

PHP で FastRoute を使ったルーティング

-

macOSのターミナルでCSV表示

-

curlコマンドでHTTPリクエスト macOS/Linux/Unixシェルコマンド

-

ターミナル操作をpecoで爆速に!コマンド履歴とディレクトリ移動

-

GitHub CLIのはじめ方

-

calコマンドでカレンダー表示と祝日表示 macOS/Linux/Unixシェルコマンド

-

ESP32でWiFi接続を簡単にする「WiFiHelper」ライブラリ開発のリリースノート

-

ESP32(Arduino)で擬似マルチスレッド可能な「PollingTimer」ライブラリ開発のリリースノート

-

Androidアプリ開発 Compose x Room を使って Database を操作する

-

treeコマンドでディレクトリ構造のツリー表示 macOS/Linux/Unixシェルコマンド

-

Sass記法(SCSS)を使ってCSS管理する

-

Composerを使ってGuzzle HTTPクライアントをインストール、HTTPリクエストしてみた

-

AndroidアプリのSLiteデータベースをローカル環境にコピーする方法

-

SQLiteでデータベースをはじめる macOS/Linux/Unix

-

Laravelに登録されているコマンドリスト(バッチ用)を一覧表示する

-

ROOMを使わずにSQLiteを扱う、Androidアプリ開発

-

macOSにLaravelをインストールして開発環境を整える

-

はじめての「twig」基本的な使い方を解説

-

Diagramsを使ってサクッとインフラ図を描く【Python】

-

AndroidのカメラをUIに表示する【Androidアプリ開発】

-

Androidアプリ開発でhttpへアクセスできないネットワークエラー対処

-

Composableを使ったListView表現【Android アプリ開発】

-

ESP32でHTTPSアクセス、ただし証明書検証なし

-

GsonでJSONデータとJAVAオブジェクトを相互に変換する【Androidアプリ開発】

-

ESP32のマルチスレッドで複数のサーボモータを同時に動かす方法

-

ESP32でBluetooth Classicを使ってAndroidと通信する

-

MySQLと向き合うための 現場で使えるデータベース操作・SQLノート

-

Pythonではじめてのパッケージの作り方

-

iPhoneのLINEで受信した画像をプリンタで印刷するまでの手順

-

macOSで ~/.zshrc の最小限の便利な設定

-

fdupesコマンドで内容が重複しているファイルを見つける macOS/Linux/Unix

-

Clion x PlatformIOでESP32(Arduino)開発

-

iPhoneで特定のアプリだけインターネットに接続できないお悩み解決

-

【ハンドメイドエフェクタ】WoobRider・ボリューム奏法を電子回路に置き換えたトレモロ・ビブラート 〜 SkeleToneシリーズ

-

【ハンドメイドエフェクタ】 TUBALON・まるでチューバ!?のような管楽器の音色のベースファズ・歪み系・オーバードライブ 〜SkeleToneシリーズ

-

【ハンドメイドエフェクタ】 TROMBA・トロンボーンのような管楽器の音色を求めて・ゲルマニウムダイオード・ファズ・オーバードライブ 〜SkeleToneシリーズ

-

ハンドメイドのトレモロ TREMOLO!! 〜自作エフェクターペダル製作

-

PCBWayで3Dプリント発注してみた

-

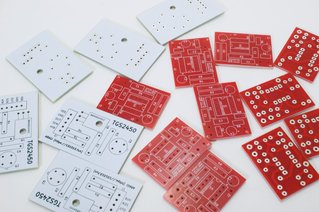

PCBGOGOでPCB基板の制作をお願いしてみた!

-

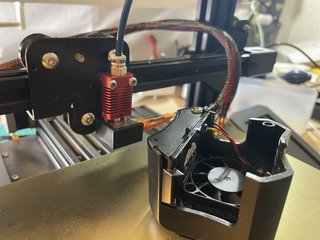

Ender3 V2 ホットエンドの交換|サーミスタ・PTCヒータ

-

iPadで容量がいっぱいになったときにアプリを削除する方法|オカンに教えるスマホ

-

世界30カ国のiPhoneとAndroidのシェア率を比較【2023年最新版】

-

海外旅行で余った外国コインや紙幣の交換方法〜Pocket Changeで交換してみた

-

100均グッズを活用した防災対策を考える

-

Arduino Uno R3、R4、Pico W、ESP32のスペック性能比較してみた

-

Arduino Unoで内蔵メモリEEPROMを使って状態を保存する方法

-

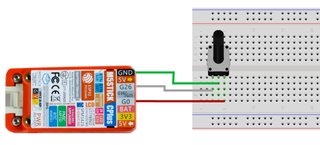

物理ボタンを付けてRaspberry Piを安全にシャットダウンする方法

-

Raspberry PiのSDカードを丸ごとコピーしてバックアップする方法、やり方

-

Raspberry Pi OS Lite (64Bit)をRaspberry Pi 4へインストール

-

GhostScriptコマンドでPDFを圧縮する macOS/Linux/Unix

-

FET、オペアンプ、トランスを使ったDI(ダイレクトボックス)の製作 ハイブリッド型DI

-

クロイツェルのバイオリン練習曲をベースで弾こう♪ (Kreutzer 42 Violin Studies No.2)

-

カイザーのバイオリン練習曲をベース用にアレンジしてみた!H. Kayser Violin Etude no.1 from Op.20 Book 1

-

ミニマルバッファー MIN BUF V1.0 【ハンドメイド】〜小型サイズの自作エフェクターペダル製作

-

バッハ「平均律クラヴィーア曲集 第1巻 No1 プレリュード」をベース用にアレンジしてみた

-

macOSで特定のサイトへのアクセスをDNSレベルで禁止させる方法

-

チェーンソーファズの製作【Shin-ei FY-2クローン】

-

±900mVミリボルト発生器の製作〜チャージポンプTJ7660、オペアンプ反転増幅回路

-

ADコンバータADS1115の使い方【ESP32・Arduino】

-

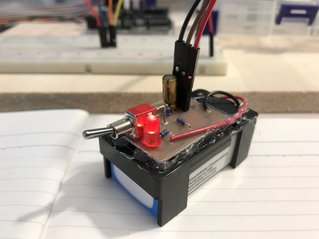

エフェクターで使えるバッテリーボックスミニの試作品

-

モノラル→スレテオ変換BOXの製作

-

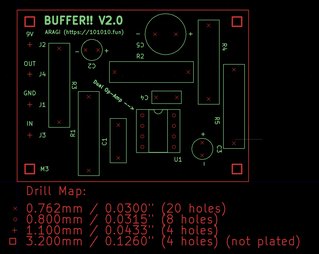

バッファーエフェクター 両電源、カップリングコンデンサレス【BUFFER!! V3.2】〜究極のナチュラルサウンドを求めて、その8

-

色々なメーカーのコンデンサ、470uF/1000uFの性能測定

-

色々な種類の22uFコンデンサの性能測定〜電解コンデンサ中心

-

バッファーエフェクター「BUFFER!!V2.0」実験ノート〜究極のナチュラルサウンドを求めて、その7

-

はんだの種類で音が変わる!?自作のバッファーエフェクターで比較検証〜究極のナチュラルサウンドを求めて、その6

-

色々な種類の0.1uFコンデンサの性能測定〜フィルムコンデンサ中心

-

色々なピックで音色の違いを検証実験してみた!【ベースで弾き比べ、聴き比べ】

-

STEINBERGER BASSの改造 エピソード2〜研磨、再塗装

-

STEINBERGER BASSの改造 エピソード1〜塗装はがし

-

PCBWayではじめてのPCB基板を発注してみた!

-

KiCad 6 でガーバーデータを書き出す方法【macOS編】

-

自作LANケーブルの作り方〜Arduinoとセンサ間をLANケーブルでI2C、1-Wire、電源供給

-

クロスバイクのペダル交換はMKSの「GAMMA」で決まり!

-

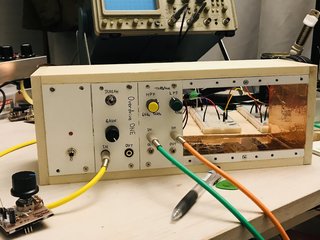

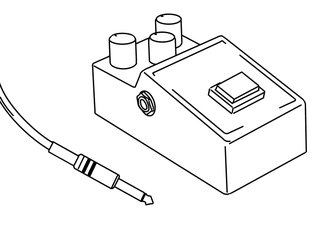

エフェクターの測定や実験が便利になる!テストボックスの製作

-

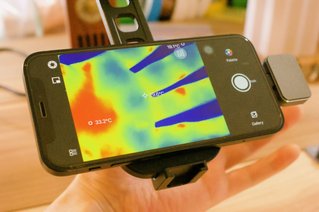

iPhoneやAndroidで使える!サーマルカメラ「InfiRay Xinfrared P2 Pro」のレビュー

-

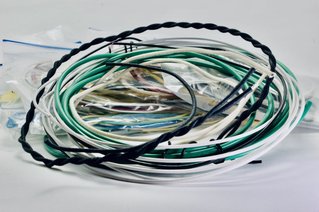

エフェクタやオーディオ、電子工作でよく使う線材(ワイヤー)の性能を測ってみた

-

はんだ槽を使ってみた!部品取りがラクチン♪

-

自作エフェクターで使うネジ・ナットの規格

-

【自作マイクへの道⑥】Can☆Doのピンマイクを改造してみた!音量アップ、高音質化できるか!?

-

FlaskアプリケーションをGunicornのWSGIサーバーで運用する方法|macOS

-

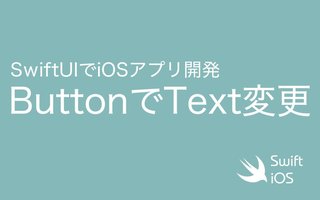

SwiftUIでButtonを押すたびにテキストを変更・入れ替える処理

-

SwiftUIでViewを入れ替える方法

-

nginxでPHPを動かす【Ubuntu編】

-

CocoaPodsのトラブルシューティング【macOS 13.x】

-

ESP32でMOSFETを使ったPWM制御 (IRF520)

-

ロジックレベル変換モジュールの使い方|Arduino・ESP32・ラズパイ

-

100均コンセントと300円トライアック調光器を合体させてスピードコントローラーの製作

-

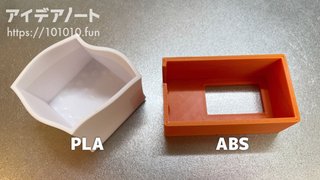

ABS樹脂は沸騰したお湯でも溶けない!?ABS vs PLA耐熱性の比較実験

-

デジタルテスタで家庭コンセントの極性の調べ方

-

DS18B20の使い方|Arduino・ESP32・Raspberry Pi

-

nginxでVirtualHostの設定のやり方【ubuntu編】

-

電磁弁とESP32で水道のオンオフを制御してみた

-

昇圧型DC-DCコンバータでESP32の5Vから12V電源をつくる(MT3608)

-

ESP32へ書き込みエラー・MacBook 2022でconnectできない・自動書き込みに失敗したときの解決方法

-

ESP32でAdafruit STEMMA Soil Sensorを使って土壌水分量と温度の測定

-

ESP32で照度センサTSL25721を使ってみた

-

ESP32でST7735 TFT LCD液晶ディスプレイを使ってみる

-

ArduinoでTFT LCDディスプレイ(ST7789)を使ってみる

-

tarコマンドでmacOSのバックアップする方法

-

Arduino Unoのシールド基板で、アナログセンサのデバッガーを作ってみた

-

nginxでデフォルトの404エラーページから変更する

-

ESP32でNTPClientライブラリを使って現在時刻を取得する方法

-

ESP32でjson11を使ってJSONを簡単に扱う方法|JSON文字列のパース|配列をJSONに変換

-

ESP32でHTTPClientを使ってウェブサーバーにGET、POSTするやり方

-

サイトドメインが変わった時のhtaccessリダイレクトの書き方

-

【Arduino開発】Platform IOでdebug版、release版を分けてビルドして実機へアップロードする方法

-

faviconが効かない時の対処法|favicon作成に便利なウェブサービス

-

nginxのアクセスログとエラーログの確認方法【ubuntu】

-

Let's EncryptをUbuntuのnginxで導入するまで|無料のSSL証明書を発行してhttps通信

-

Ubuntuにnginxをインストールしてウェブサーバーを立ち上げる

-

iPhoneの天気アプリで急に気温が高くなってしまった場合の解決方法

-

Arduinoでできること

-

Raspberry Piでできること7選

-

MKSのハーフクリップペダルに交換してみた【クロスバイク】

-

クロスバイクのペダルの交換方法、ネジが回せない時の対処法

-

3Dプリンタ(FDM)歴約1年の私が作ってきた3D造形物のご紹介

-

メダカビオトープの水質検査をしてみた|Tetra testの使い方

-

findでファイル名の検索 macOS/Linux/Unixシェルコマンド

-

【Python】OpenCVで画像をアフィン変換【移動・拡大・回転・剪断】

-

【Python】OpenCVで特徴点の追跡【メダカの軌跡】

-

【Python】OpenCVで図形の描画からアニメーションまで【線・四角・丸・塗りつぶし】

-

【Python】OpenCVでコーナーの検出【Harris/Shi-Tomasi】

-

【Python】VidStabで手ぶれ補正【動画編集への道#2】

-

【Python】MoviePyで動画編集の自動化【動画編集への道#1】

-

【Python】OpenCVで画像操作いろいろ(グレースケール・モノ・輪郭抽出・切り抜く・透過)

-

macOSで空き容量を増やす〜xcode関連の不要なファイル削除

-

【tesseractでOCR】PDFから文字の抽出→文字データが埋め込まれたPDFを作成【自炊への道】

-

【Pythonでサムネ制作②】PILで画像の上に透過画像を重ねる

-

【シェル】waifu2xで劣化した写真や画像を高画質化【macOS】

-

【自転車パーツ交換】ERGON GP2グリップに交換してみた

-

【自転車グッズ】CamelBakのボトル(ポディウムチル)710mlのレビューをしてみた

-

【Raspberry Piではじめるnginx②】リバースプロキシとPythonのFlaskで爆速!API制作

-

【Raspberry Piではじめるnginx①】nginxをインストールしてHTMLを表示させるまで

-

ファイル更新を監視してイベントフックする【Python x Watchdog】

-

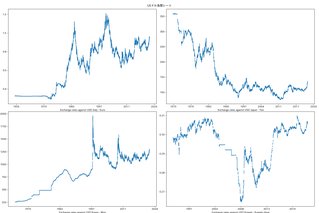

外国為替レートと実質実効為替レートを調べてグラフ化してみた

-

【Pythonでサムネ制作①】PILで画像の上に文字を重ねて中央表示

-

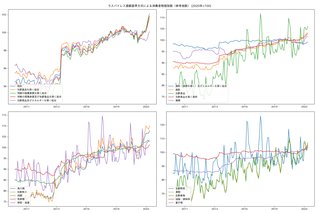

物価上昇しらべてみた - 2020年基準、消費者物価指数、品目別価格指数

-

nkfコマンドで文字コード変換 macOS/Linux/Unix

-

grepコマンドで文字列で検索 macOS/Linux/Unix

-

renameコマンドでファイル名を一括変更 macOS/Linux/Unix

-

たった数行で作るWebサーバー【Python x HTTPServer】

-

クロスバイクのタイヤ交換のやり方【700x25C】

-

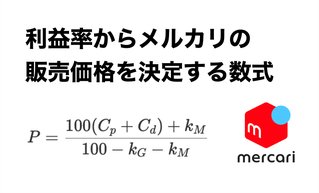

【数学】利益率からメルカリの販売価格を決定できる数式をつくるよ!

-

ESP32とMH-Z19CセンサでCO2濃度の測定

-

どのAndroidスマホメーカーが人気?日本と世界でシェア率を比較調査

-

【XYペンプロッター制作⑧】必要な部品、おすすめパーツのまとめ

-

自転車のハンドルにスマホやカメラをマウントできるクランプのご紹介

-

【XYペンプロッター制作⑦】サーボモータでペンを上下させる(仮完成)

-

【XYペンプロッター制作⑥】Inkscapeで画像をGコードに変換する

-

DIYで壁掛けギタースタンドの制作

-

【XYペンプロッター制作⑤】リミットスイッチでホーミング

-

【XYペンプロッター制作③】CNCシールドの設定「マイクロステップ分解能」

-

【XYペンプロッター制作④】Grbl v0.9とCNCjsのインストール

-

Fritzingでフットプリント制作〜GIMPで実寸サイズのPDFを書き出す

-

自作プリント基板〜アセトンを使ってトナー転写に挑戦!

-

【Arduino】MAX30100で心拍数と血中酸素濃度の測定【パルスオキシメーター】

-

【XYペンプロッター制作②】リニアガイドとタイミングベルトで直線運動

-

【XYペンプロッター制作①】CNCシールドでステッピングモータを動かすまで

-

ArduinoからATtiny85へ書き込んでLチカする

-

PLAの積層痕をアクリル接着剤で消してみた〜マニキュア塗装するよ

-

【2023年最新】1万〜2万円前後で買える格安Androidのスペックを徹底比較してみた

-

【Raspberry Pi】Sambaで共有フォルダをつくるまで

-

ArduinoでマイクロSDカード〜書き込み読み込み記録する

-

【Arduino】リアルタイムクロック(DS3231)で現在時刻の表示

-

Raspberry PiとOctoPiで3DプリンタをWiFi化してみた〜WEBブラウザから印刷するまで

-

ABSで印刷した造形物をなめらかにする方法〜積層痕がキレイに消えます

-

Blenderで日本語文字をオブジェクトにする方法〜SVGファイル読み込みメッシュ化する

-

Blenderで便利なショートカットキーまとめ!Blenderを3Dプリンタのモデリングソフトとして使うために

-

Fusion360で日本語フォント・文字を押し出す方法

-

撮影ボックスを自作してみた!100均の材料でつくるよ!

-

【Raspberry Pi】ufwでファイアウォールの設定

-

3Dプリンタで造形物の剥がれをなくす方法〜もじゃもじゃで印刷失敗しないための対策

-

【自作マイクへの道⑤】ECMをファンタム電源で動かす!

-

リュック・ショルダーにマウントできるUlanziカメラホルダーのご紹介

-

自転車用のスマホホルダーのおすすめ!ウーバーイーツにも使える

-

MacBook Pro (A1708) のバッテリー交換を自分でやってみた

-

クロスバイクに使えるサイドスタンドのおすすめ

-

ArduinoでLCDに文字表示

-

Arduinoとサーミスタで温度測定

-

そうだ!Arduinoでヨーグルトメーカーをつくろう!

-

ProcessingでMacのマイク入力を扱う

-

ブラウザシェア率の調査(国内、世界、モバイル、パソコン別)(2020年8月〜2021年8月)

-

【CSS】Flexboxで横並び表現

-

Excelなどの表データをゴリゴリ加工する【Python x Pandas】

-

抵抗のヲタクな話し〜初心者のための電子工作

-

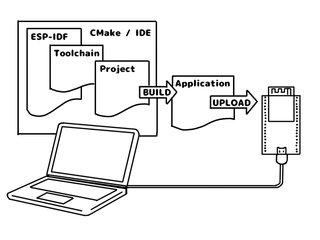

ESP-IDFでESP32の開発をはじめよう!

-

おすすめArduinoどれを選べばいい?Arduinoで電子工作をはじめる方へ

-

【SEO対策】ブログで使える施策のまとめ

-

アコースティックベースをフレットレスに改造してみた

-

クロスバイクでバーエンドバーを内側に取り付けてみたら、予想以上に快適だったのでご紹介

-

メダカとオオカナダモ、気になる相性は?【メダカビオトープ】

-

木材でメダカビオトープのトロ舟を作ってみた

-

マツモを増やす再生実験【ビオトープ・メダカ】

-

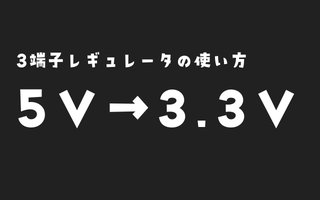

3端子レギュレータの使い方(5V→3.3V)

-

カメラのレンズフィルターが取り外せない!?時の対処法

-

M5StickC PLUS BLACK!?黒くぬれ!

-

はじめてのBLE通信、iOSからESP32のLチカ

-

ESP32でBLE通信、ESP32からiOSでデータ受信

-

M5StickC PLUSとロータリーエンコーダ

-

ESP32でジョイスティックを使ってみよう【Arduino】

-

ESP32でESP-NOWを使って通信してみよう

-

SonyのデジイチをM5StickC PLUSでリモート操作できるようにしてみた

-

ArduinoでC++で作った自作ライブラリを使う方法

-

においセンサ(TGS2450)で匂いを数値化するArduinoプロジェクト、基板も作ったよ

-

M5StickC PLUSの内蔵ADコンバータで電圧測定

-

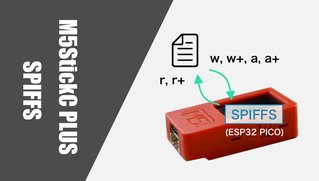

ESP32でSPIFFS領域に保存する方法【M5StickC PLUS】

-

M5StickC PLUSの加速度センサで振動測定と周波数特性

-

スマホに広角レンズ付けてブレ、スピード感の違いを検証【チェストマウントで自転車撮影】

-

Pythonのurllib.requestでSSLエラー「CERTIFICATE_VERIFY_FAILED」が出た時の解決方法

-

【自作マイクへの道④】マイクの風切り音対策「ウインドジャマー」の作り方

-

AirPodsやAirpods Proをリセットする方法〜調子が悪い時ためしてみよう

-

M5StickC PLUSで画像を表示してみた

-

sshでパスワードなしでサーバーにログインする方法【macOS・シェル】

-

【自作マイクへの道③】スマホで使える!自作ECMピンマイクの作り方

-

App Store Connectの住所変更のやり方

-

iPhoneでサイドの物理ボタンなどを無効にする方法

-

M5StickC PLUSでArduinoをはじめよう!

-

【Airmix Solo】iOSからRTMPでライブ配信できるアプリのご紹介

-

ラズパイからRTMPでライブ配信(ニコ生)

-

テザリング環境でRaspberry PiをSSH操作

-

iPhoneでトグル入力をオン・オフするやり方〜やっておくべきフリック入力の設定〜

-

【Android、iPhone対応!】RTMPでライブ配信できるアプリ「Larix Broadcaster」の使い方

-

【自作マイクへの道②】パソコンで使える!3極端子のECMピンマイクの作り方

-

Androidのフリック入力でトグル入力をオフに設定したい(Gboard編)

-

macOSでWiFiの帯域制限をかけて通信速度を下げる方法

-

iPhone7のバッテリー交換を自分でやってみた

-

信号を分岐するSplitter回路

-

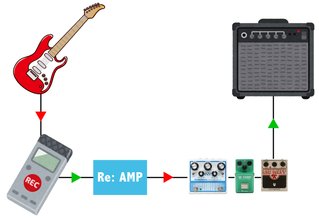

リバースDI(Re:AMP)をつくってみよう【モジュラーエフェクタ制作】

-

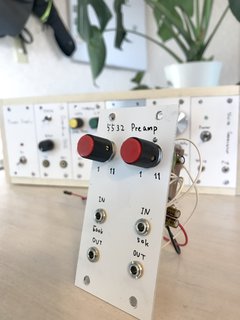

オペアンプ5532で作るプリアンプ回路

-

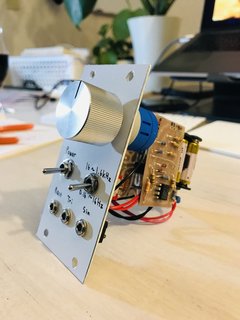

ファンクションジェネレータの製作|矩形波・三角波・正弦波発振器

-

自作モジュラーエフェクタ(モジュラーシンセ)の構想

-

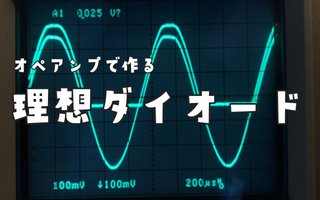

理想ダイオード(Precision Rectifier)回路

-

無安定・双安定マルチバイブレータ回路

-

オペアンプ1石で作るオーバードライブ【自作エフェクタ製作】

-

Seeeduino Xiaoで周波数カウンタをつくろう【Arduino】

-

Arduinoで可変電圧器【Seeeduino Xiao】

-

ソースフォロワ(FET)の出力インピーダンス

-

オペアンプで作るコンパレータ

-

もっとも簡単なトランジスタ1石バッファー回路〜究極のナチュラルサウンドを求めて、その5

-

トランジスタのhFE測定方法

-

もっとも簡単なFET1石バッファー回路〜究極のナチュラルサウンドを求めて、その4

-

NPNシリコントランジスタで作る!Fuzz Face|2SC1815とBC108で自作エフェクター

-

正弦波を発振させる色々な電子回路|ウィーンブリッジ・クワドラチャ・ブリッジドT・コルピッツ

-

金管楽器のようなベースファズを作ってみた|Bass Brass Fuzz|自作エフェクタ製作

-

オクターバー回路を考える|絶対値回路と差動回路

-

Pythonで組み合わせの計算を高速で処理するアルゴリズム

-

擬似エンベロープ発生器|ワウやコンプレッサーエフェクタへの発展

-

【Arduino】打楽器の音色をつくってみた【ドラムマシン】

-

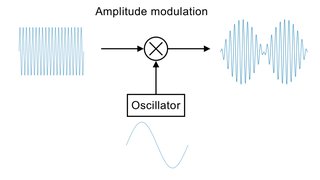

低周波で使えるAM変調回路(トレモロ・リングモジュレータ)

-

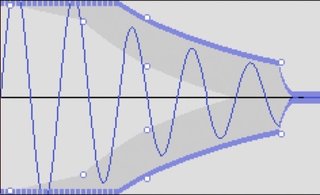

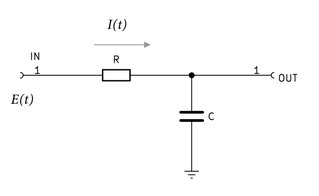

LRローパスフィルタの伝達関数

-

【Python】1/fゆらぎ(ピンクノイズ)のデジタルフィルタ

-

ピンクノイズ回路|ホワイトノイズとラグ・リードフィルタで作る

-

Pythonではじめてのフーリエ変換・逆フーリエ変換

-

Arduinoでステッピングモータの制御|ユニポーラ型「28BYJ-48」と「ULN2003」ドライバ

-

Arduinoと可変抵抗でLEDの明るさ制御

-

ArduinoとCdS光センサ

-

そうだ、パッシブ仮想GND電源モジュールを作ろう!

-

【Arduino】非接触温度センサ(GY-906)をつかってみた

-

ホワイトノイズ回路|トランジスタ、オペアンプ、ツェナーダイオードで作る3つの方法

-

伝達関数から周波数応答(周波数振幅特性と周波数位相特性)

-

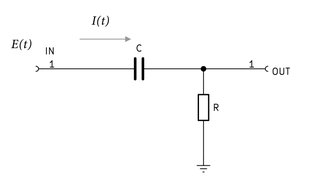

伝達関数とインパルス応答

-

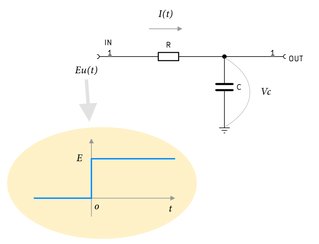

RCローパスフィルタのステップ応答

-

はじめてのラプラス変換

-

デジタル信号におけるRCハイパスフィルタ

-

デジタル信号におけるRCローパスフィルタ

-

加速度センサで角度の計算|ArduinoとMMA8452Q

-

Arduinoでコンデンサの静電容量測定

-

Pythonでカルマンフィルタを使ってみた

-

iOSでユーザ辞書に登録するやり方

-

Stickiesをショートカットキーで現在のデスクトップに開く

-

APIなしでTwitterをスクレイピングする【Python x twint】

-

ESP32でLチカするまでの設定

-

Automatorとシェルスクリプトで独自ショートカットキーを作ろう!

-

Pro Microと静電容量式タッチセンサ(TTP223)【Arduino】

-

Arduinoと抵抗で作る自作タッチセンサ〜Pro Micro編

-

Pro MicroでArduinoをはじめよう!〜Lチカするまで

-

【Raspberry Pi】ステップ応答による抵抗値の測定

-

【CSS】擬似要素before/afterの使い方

-

【CSS】word-breakで文字の折り返し設定

-

【SEO対策】canonicalタグの使い方

-

【CSS】OLタグの数字を丸くする

-

Visual Studio Codeでよく使うショートカットキー【Mac】

-

Visual Studio CodeでArduino開発をはじめよう

-

ArduinoとシリアルLED(WS2812B)

-

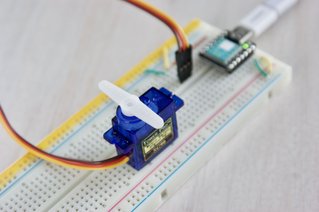

ArduinoでマイクロサーボモータSG90の使い方

-

Raspberry PiでOLEDに文字表示

-

【Raspberry Pi】spi.xfer2関数の使い方を徹底解説

-

【Raspberry Pi】Ambientへセンサデータを送信してグラフ化

-

リレーモジュールの使い方|Raspberry Pi・Arduino(ESP32)

-

【Raspberry Pi】ADコンバータMCP3425の使い方

-

温度湿度センサDHT11・DHT22をArduino・ESP32・ラズパイで使う

-

超音波センサHC-SR04の使い方|ArduinoとRaspberry Piで解説

-

【Arduino】OLEDに文字表示【Seeeduino】

-

Seeeduino XIAOでArduino開発をはじめよう

-

オペアンプ1個でつくる!PWMジェネレータ

-

Raspberry PiでMOSFETを使おう

-

コントラバスで音程を良くする2つの練習・Pitch Training for Double Bass

-

【Raspberry Pi】FFmpegでHLS配信ライブストリーミング

-

【Raspberry Pi】GStreamerでHLS配信ライブストリーミング

-

DIYで棚をつくってみた!2x4のSPF材で突っ張り棚

-

【Raspberry Pi】モータドライバTA8428Kでモータ制御

-

【Raspberry Pi】ECMで音センサつくってみた

-

【自作マイクへの道①】ECM(エレクトレットコンデンサマイク)の使い方

-

【Raspberry Pi】BMX055でジャイロ・加速度の測定

-

オペアンプの音質比較 5種類+1 一番音質が良いのはどれか!?〜究極のナチュラルサウンドを求めて、その3

-

エフェクターで使えるフィルタ回路|LPF・HPF・BPF

-

オペアンプ5532を使ったギター・ベースバッファー回路〜究極のナチュラルサウンドを求めて、その2

-

【エフェクタ製作】原音とエフェクト音をミックスする「BLENDER」・ハンドメイドプロジェクト

-

エレハモのバスブースター「Hog's Foot」の再現

-

パッシブDI・ダイレクトボックスの製作〜究極のナチュラルサウンドを求めて、その1

-

PythonでExcelファイルを読み込み、編集して書き込む【OpenPyXL】

-

Pythonでよく使う変数や関数のメモ

-

Google検索結果ページをスクレイピング【Python x BeautifulSoup】

-

【CSS】画像の上に文字やボタンを重ねる

-

パソコンとモバイルで多く使われている画面サイズ・解像度のシェア率を調査してみた

-

【Xcode】Google Spreadsheetでアプリのローカライズ管理

-

【CSS】シェアボタン(SNSボタン)のキレイな作り方

-

【CSS】目次を画面横に固定する【レスポンシブデザイン】

-

iOS Distribution Certificate証明書の更新のやり方【Apple Developer・Xcode】

-

【Raspberry Pi】ADコンバータMCP3008の使い方【SPI通信】

-

静電容量型の土壌湿度センサを使ってArduinoで土の水分量測定

-

100均のスマホレンズをiPhoneに接着したらメチャ便利!

-

【Raspberry Pi】照度センサ(フォトトランジスタ)と温度センサ(TMP36)

-

Raspberry PiでSPI通信できるようにする設定【ADコンバータMAX1118】

-

Raspberry PiでWebSocket|Lチカ、WebSocketの理解

-

Raspberry Piでカメラモジュールの使い方【コマ抜き撮影】

-

Androidアプリ開発で使える小技メモ

-

ギターエフェクターで使える!電子回路図特集

-

Raspberry Piの省エネ化

-

バスレフポート設計とヘルムホルツ共鳴【自作スピーカー】

-

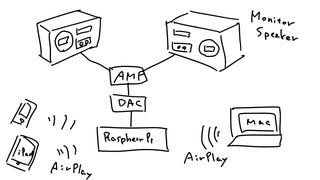

Raspberry PiをAirPlay化して無線オーディオ

-

Raspberry Piでステッピングモータの制御

-

10日で作る!ラズパイ倒立振子ロボット

-

スピーカー製作!ALTEC 604-8Hのエンクロージャーを作ってみた

-

フーリエ変換を理解するまでの数学的メモ

-

よく使う電子パーツ・部品の読み方〜初心者のための電子工作

-

LM386で自作ヘッドホンアンプを作ってみた

-

【電子工作】空中配線でオペアンプの増幅回路に挑戦してみた

-

電子工作の実験をメチャ便利にする『Decade Box』の制作

-

Apacheサーバー設定のトラブルシューティング

-

【Raspberry Pi】はじめてのI2C設定

-

Gitと向き合うための、Gitでよく使うコマンドノート

-

PythonでSQLite3のベンチマークテスト

-

Pythonで行う2進数・16進数・ビット演算

-

PythonでWAVEファイルのバイナリデータを解析する

-

Raspberry Pi zero WHをモニター・キーボードなしでSSH接続するまで

-

【Kotlin】DialogFragmentでダイアログ表示【Androidアプリ開発】

-

KotlinでViewを角丸にする【Androidアプリ開発】

-

【Kotlin】タッチイベントをフックする【Androidアプリ開発】

-

【Kotlin】ListViewを簡単なモデルで理解しよう【Androidアプリ開発】

-

Kotlinでスレッド処理【Androidアプリ開発】

-

KotlinでFragmentを理解する【Androidアプリ開発】

-

【Kotlin】RetrofitでHTTPリクエスト【Androidアプリ開発】

-

【Kotlin】DataBindingの使い方【Androidアプリ開発】

-

【Kotlin】OkHttpでHTTPリクエスト【Androidアプリ開発】

-

【Kotlin】onSaveInstanceStateで画面回転時の状態の保存と復元【Androidアプリ開発】

-

Kotlinでコルーチンをはじめよう【Androidアプリ開発】

-

【Kotlin】startActivityForResultの使い方【Androidアプリ開発】

-

【Kotlin】SpringAnimationでバネアニメーション【Androidアプリ開発】

-

【Kotlin】リサイクラービューでリスト表示【Androidアプリ開発】

-

Kotlinのobjectを理解する【Androidアプリ開発】

-

【シェル】FFmpegでGIFアニメーションをつくる【macOS】

-

【Kotlin】SoundPoolでゲームの効果音を再生する【Androidアプリ開発】

-

Kotlinのデータクラスとタプルを理解する【Androidアプリ開発】

-

【Kotlin】スマートキャスト、エルビス演算子、Null安全【Androidアプリ開発】

-

【Swift】リングバッファーのQueueでベンチマークテスト

-

mecabで形態素解析 macOS/Linux/Unix

-

iPhoneからC言語を使ってTCP通信してみよう

-

UDPでiPhoneとMacでソケット通信【C言語】

-

ESP8266でWiFi通信【ESP-WROOM-02・Arduino】

-

【Swift】SwiftyStoreKitでアプリ内課金の実装【iOSアプリ開発】

-

CentOSにLet's Encryptを導入して自動更新するやり方

-

Google翻訳の精度をあげるアイデア【アプリローカライズへの道】

-

OGP(ブログカード)が反映されない時の解決方法【HTML】

-

Swiftで使える便利な小ワザ25選【iOSアプリ開発】

-

【CSS】メニューボタンをfloatで横並び表現するやり方

-

【シェル】rsyncでサーバーへファイルを差分アップロード【macOS】