エレハモのバスブースター「Hog's Foot」の再現

エレハモの「Hog's Foot」の回路を参考に自作エフェクターを作ってみました。Hog's Footは低音域を底上げしてくれるバスブースタ(Bass Booster)です。回路はとてもシンプルなので作るのも簡単です。

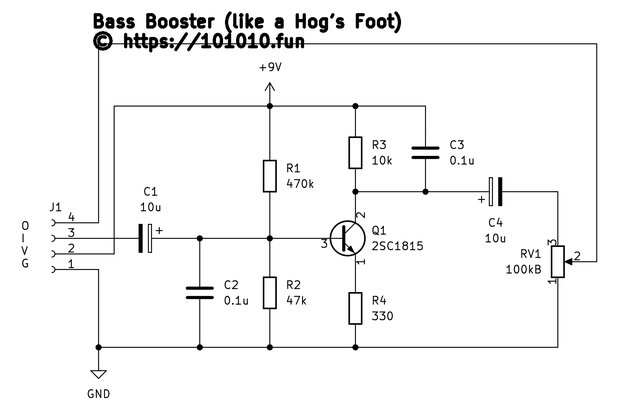

Hog's Footの回路図

今回製作するHog's Footの回路図は次のとおりです。本物のHog's Footとは少し定数を変えてますが、低音域を持ち上げるバスブースタとして立派に働いてくれます。

使用する電子部品は次のとおりです。

| 番号 | 部品 |

|---|---|

| C1/C4 | 電解コンデンサ |

| C2/C3 | セラミックまたはフィルムコンデンサ |

| R1/R2/R3/R4 | カーボン抵抗 (1/4W) |

| RV1 | 可変抵抗または半固定抵抗 |

| Q1 | 2SC1815または2SC945 |

国民的トランジスタ2SC1815で作れます。ランクはGR以上のものであれば大丈夫です。また、2SC945でも代替可能です。

回路図の解説

電流帰還バイアス回路です。トランジスタのhfeの値に関係なく回路設計できるらしいです。出力信号は位相が反転してますので、改造したり音をミックスする場合はご注意ください。 入力インピーダンスは低いため、パッシブのギターやベースを直接つなぐとトーンが効かないほどハイ落ちします。私はパッシブベースをこれに繋いだ音がとても好きです。ただし、ハイ落ちしすぎて音作りがしづらい場合があります。その場合は、Hog's Footの手前にバッファーエフェクターを挟むと、ハイ落ちをある程度防ぐことができます。 \バッファーエフェクターの作り方/

さて、2つの0.1μF(104)のコンデンサーがバスブースタとしての音色を決定付けてます。ローパスフィルタや低音増強の役割をしてます。試しにコンデンサーを外して出力を確認してみると、ただ単に音量が上がるだけの増幅回路であることが分かります。お好みで0.1uFのコンデンサーの値を変えてみるのも面白いでしょう。

Hog's Footの基板制作の様子

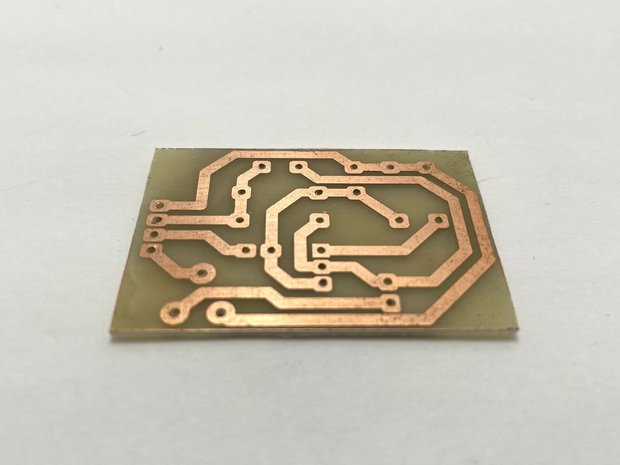

KiCadとトナー転写、エッチングで基板を作りました。その様子をご紹介いたします。

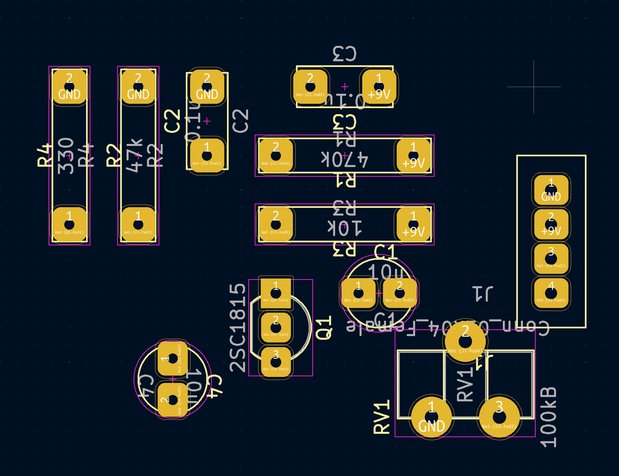

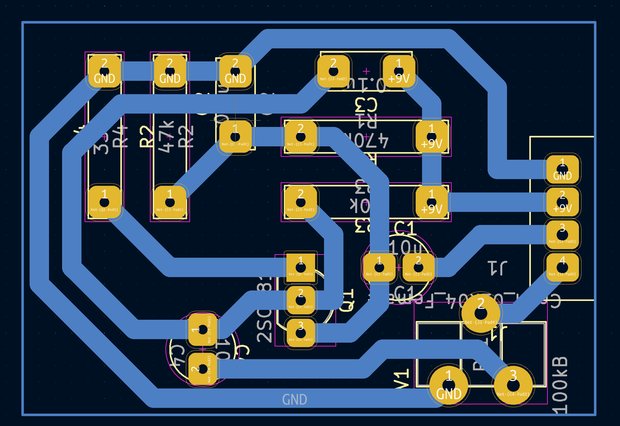

KiCadでフットプリント作成

KiCadでフットプリント作成を作成しました。

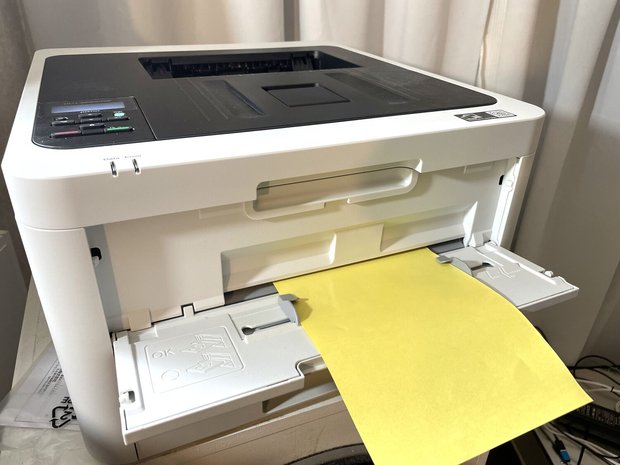

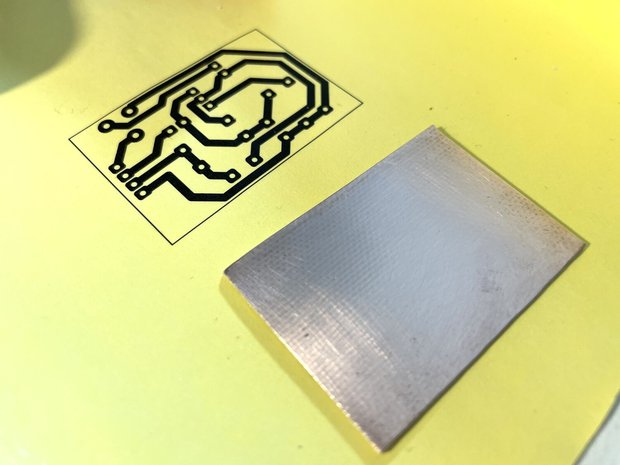

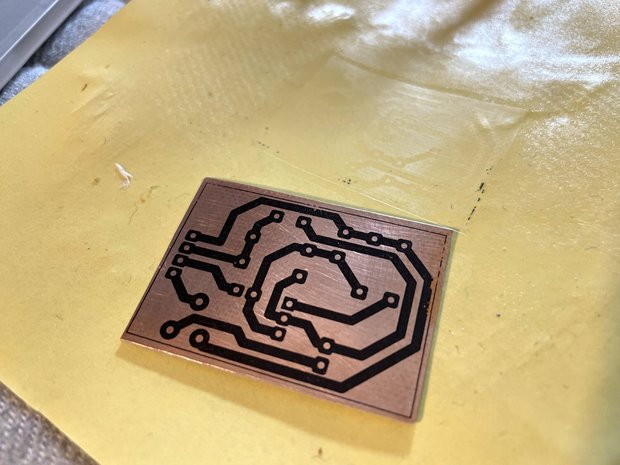

トナー転写

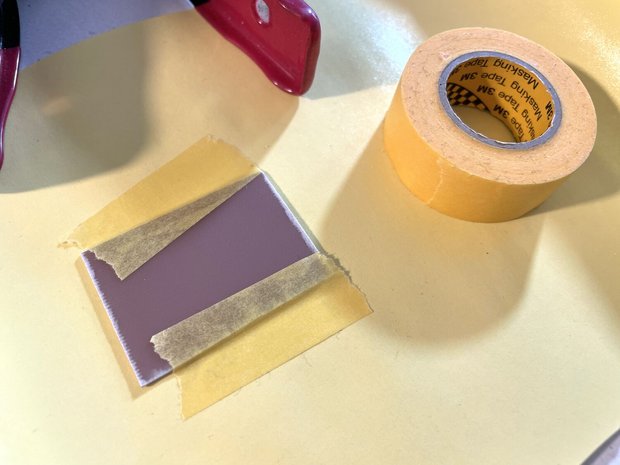

レーザープリンタで転写シートにフットプリントを印刷して、カット基板へ転写します。カット基板はスチールタワシで軽く磨き、アルコールで油分を除去します。

シートがズレないようにテープで固定し、アイロンを使って熱を加えます。

そぉっとシートを剥がして転写完了です。欠けてたり失敗したところはレジストペンで補修します。

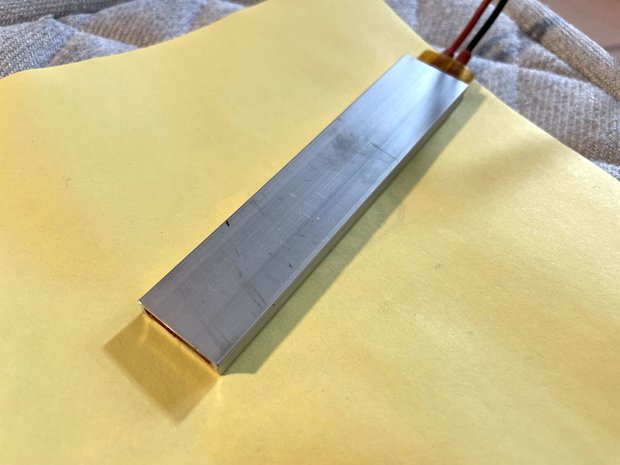

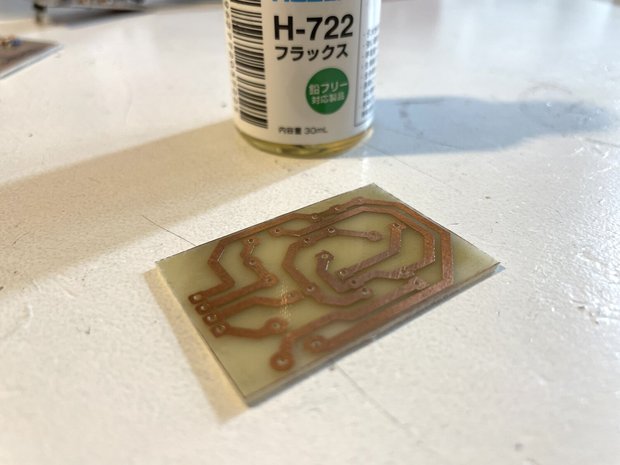

エッチング作業

残りのトナーはアセトンでキレイに除去します。

基板の仕上げ

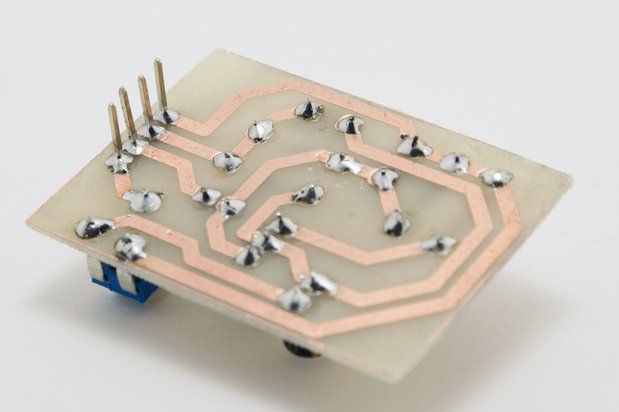

ピンバイスで穴あけするのはなかなか大変です。そこで私はルーターを使って基板に穴を開けてます。電子部品の足は、0.8mmのドリルを使うとちょうど良いです。

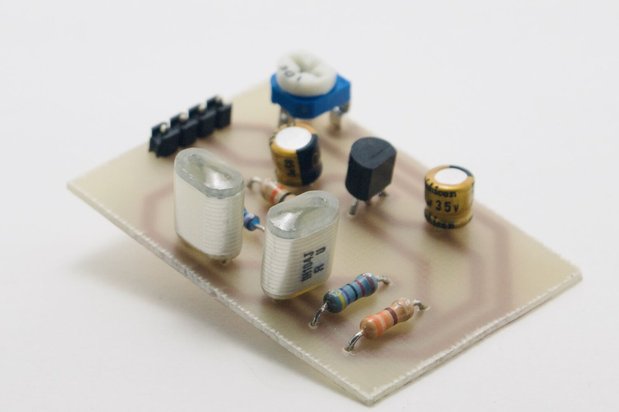

ハンダの乗りをよくするために、フラックスを塗布します。

あとは電子部品をはんだ付けしたらHog's Footの完成です。

ブレッドボードで使いやすいようにピン端子をつけました。

Hog's Footの音色

今回作ったHog's Footをベースで試奏してみました。こちらの動画で音色をご堪能ください。動画のイントロ数秒は、エフェクタなしのパッシブベース生音です。その後、Hog's Footをかけた音色になります。最後に、バッファーエフェクターを前段に加えてHog's Footの音色変化をご確認いただけます。

パッシブベースからHog's Footへ直だと、強烈なローパスフィルターといった感じのサウンドになります。まろやかな音色になって、弾いていて気持ちが良いです!前段にバッファー回路を通せば、ベース音が増強された迫力のあるサウンドになります。もちろんギターにも使えるエフェクターです。少しエコーを加えればアンプシュミレータっぽい感じになります。シンプルな回路ですが非常に使い回しが効くエフェクターでとても気に入りました!

▼ エフェクタケースに収めた完動品はこちら

ちなみに大塚明先生の「サウンド・クリエーターのためのエフェクタ製作講座」では、Hog's Foot回路の後にさらにローパスフィルタ、クリップ回路を加えて、原音とミックスしたベースのディストーションエフェクターが紹介されてます。

ぜひ皆さんも、Hog's Footを自作してみてください^^