IoT

-

ESP32(Arduino)で SigFox をはじめるまで

-

ダイソーのリモコンシャッターをESP32で通信するためのヘルパー関数

-

ダイソーのBluetoothリモコンシャッターをESP32でハックする

-

ESP32(Arduino)で擬似マルチスレッド可能な「PollingTimer」ライブラリ開発のリリースノート

-

ESP32でHTTPSアクセス、ただし証明書検証なし

-

ESP32のマルチスレッドで複数のサーボモータを同時に動かす方法

-

ESP32でBluetooth Classicを使ってAndroidと通信する

-

Clion x PlatformIOでESP32(Arduino)開発

-

Arduino Uno R3、R4、Pico W、ESP32のスペック性能比較してみた

-

Arduino Unoで内蔵メモリEEPROMを使って状態を保存する方法

-

物理ボタンを付けてRaspberry Piを安全にシャットダウンする方法

-

Raspberry PiのSDカードを丸ごとコピーしてバックアップする方法、やり方

-

Raspberry Pi OS Lite (64Bit)をRaspberry Pi 4へインストール

-

ADコンバータADS1115の使い方【ESP32・Arduino】

-

自作LANケーブルの作り方〜Arduinoとセンサ間をLANケーブルでI2C、1-Wire、電源供給

-

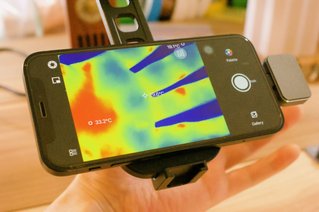

iPhoneやAndroidで使える!サーマルカメラ「InfiRay Xinfrared P2 Pro」のレビュー

-

ESP32でMOSFETを使ったPWM制御 (IRF520)

-

ロジックレベル変換モジュールの使い方|Arduino・ESP32・ラズパイ

-

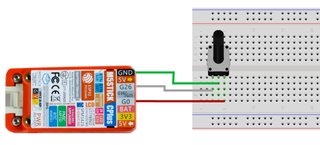

DS18B20の使い方|Arduino・ESP32・Raspberry Pi

-

電磁弁とESP32で水道のオンオフを制御してみた

-

昇圧型DC-DCコンバータでESP32の5Vから12V電源をつくる(MT3608)

-

ESP32へ書き込みエラー・MacBook 2022でconnectできない・自動書き込みに失敗したときの解決方法

-

ESP32でAdafruit STEMMA Soil Sensorを使って土壌水分量と温度の測定

-

ESP32で照度センサTSL25721を使ってみた

-

ESP32でST7735 TFT LCD液晶ディスプレイを使ってみる

-

ArduinoでTFT LCDディスプレイ(ST7789)を使ってみる

-

Arduino Unoのシールド基板で、アナログセンサのデバッガーを作ってみた

-

ESP32でNTPClientライブラリを使って現在時刻を取得する方法

-

ESP32でjson11を使ってJSONを簡単に扱う方法|JSON文字列のパース|配列をJSONに変換

-

ESP32でHTTPClientを使ってウェブサーバーにGET、POSTするやり方

-

【Arduino開発】Platform IOでdebug版、release版を分けてビルドして実機へアップロードする方法

-

Arduinoでできること

-

Raspberry Piでできること7選

-

【Python】OpenCVで画像をアフィン変換【移動・拡大・回転・剪断】

-

【Python】OpenCVで特徴点の追跡【メダカの軌跡】

-

【Python】OpenCVで図形の描画からアニメーションまで【線・四角・丸・塗りつぶし】

-

【Python】OpenCVでコーナーの検出【Harris/Shi-Tomasi】

-

【Python】VidStabで手ぶれ補正【動画編集への道#2】

-

【Python】MoviePyで動画編集の自動化【動画編集への道#1】

-

【Python】OpenCVで画像操作いろいろ(グレースケール・モノ・輪郭抽出・切り抜く・透過)

-

【tesseractでOCR】PDFから文字の抽出→文字データが埋め込まれたPDFを作成【自炊への道】

-

【Pythonでサムネ制作②】PILで画像の上に透過画像を重ねる

-

【シェル】waifu2xで劣化した写真や画像を高画質化【macOS】

-

【Raspberry Piではじめるnginx②】リバースプロキシとPythonのFlaskで爆速!API制作

-

【Raspberry Piではじめるnginx①】nginxをインストールしてHTMLを表示させるまで

-

【Pythonでサムネ制作①】PILで画像の上に文字を重ねて中央表示

-

【数学】利益率からメルカリの販売価格を決定できる数式をつくるよ!

-

ESP32とMH-Z19CセンサでCO2濃度の測定

-

【XYペンプロッター制作⑧】必要な部品、おすすめパーツのまとめ

-

【XYペンプロッター制作⑦】サーボモータでペンを上下させる(仮完成)

-

【XYペンプロッター制作⑥】Inkscapeで画像をGコードに変換する

-

【XYペンプロッター制作⑤】リミットスイッチでホーミング

-

【XYペンプロッター制作③】CNCシールドの設定「マイクロステップ分解能」

-

【XYペンプロッター制作④】Grbl v0.9とCNCjsのインストール

-

【Arduino】MAX30100で心拍数と血中酸素濃度の測定【パルスオキシメーター】

-

【XYペンプロッター制作②】リニアガイドとタイミングベルトで直線運動

-

【XYペンプロッター制作①】CNCシールドでステッピングモータを動かすまで

-

ArduinoからATtiny85へ書き込んでLチカする

-

【Raspberry Pi】Sambaで共有フォルダをつくるまで

-

ArduinoでマイクロSDカード〜書き込み読み込み記録する

-

【Arduino】リアルタイムクロック(DS3231)で現在時刻の表示

-

Raspberry PiとOctoPiで3DプリンタをWiFi化してみた〜WEBブラウザから印刷するまで

-

【Raspberry Pi】ufwでファイアウォールの設定

-

ArduinoでLCDに文字表示

-

Arduinoとサーミスタで温度測定

-

そうだ!Arduinoでヨーグルトメーカーをつくろう!

-

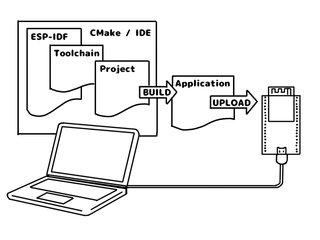

ESP-IDFでESP32の開発をはじめよう!

-

おすすめArduinoどれを選べばいい?Arduinoで電子工作をはじめる方へ

-

M5StickC PLUS BLACK!?黒くぬれ!

-

はじめてのBLE通信、iOSからESP32のLチカ

-

ESP32でBLE通信、ESP32からiOSでデータ受信

-

M5StickC PLUSとロータリーエンコーダ

-

ESP32でジョイスティックを使ってみよう【Arduino】

-

ESP32でESP-NOWを使って通信してみよう

-

SonyのデジイチをM5StickC PLUSでリモート操作できるようにしてみた

-

ArduinoでC++で作った自作ライブラリを使う方法

-

においセンサ(TGS2450)で匂いを数値化するArduinoプロジェクト、基板も作ったよ

-

M5StickC PLUSの内蔵ADコンバータで電圧測定

-

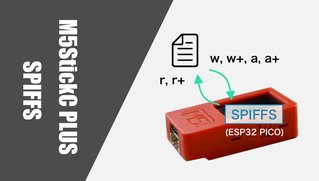

ESP32でSPIFFS領域に保存する方法【M5StickC PLUS】

-

M5StickC PLUSの加速度センサで振動測定と周波数特性

-

M5StickC PLUSで画像を表示してみた

-

M5StickC PLUSでArduinoをはじめよう!

-

ラズパイからRTMPでライブ配信(ニコ生)

-

テザリング環境でRaspberry PiをSSH操作

-

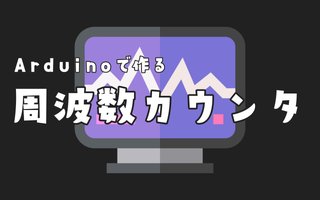

Seeeduino Xiaoで周波数カウンタをつくろう【Arduino】

-

Arduinoで可変電圧器【Seeeduino Xiao】

-

【Arduino】打楽器の音色をつくってみた【ドラムマシン】

-

LRローパスフィルタの伝達関数

-

Arduinoでステッピングモータの制御|ユニポーラ型「28BYJ-48」と「ULN2003」ドライバ

-

Arduinoと可変抵抗でLEDの明るさ制御

-

ArduinoとCdS光センサ

-

【Arduino】非接触温度センサ(GY-906)をつかってみた

-

伝達関数から周波数応答(周波数振幅特性と周波数位相特性)

-

伝達関数とインパルス応答

-

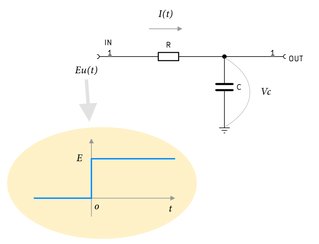

RCローパスフィルタのステップ応答

-

はじめてのラプラス変換

-

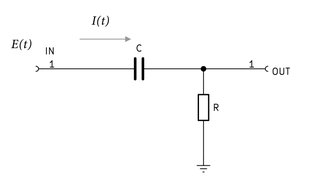

デジタル信号におけるRCハイパスフィルタ

-

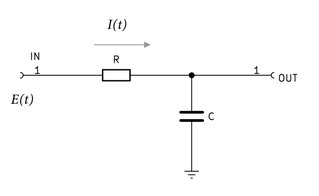

デジタル信号におけるRCローパスフィルタ

-

加速度センサで角度の計算|ArduinoとMMA8452Q

-

Arduinoでコンデンサの静電容量測定

-

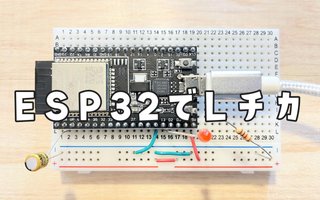

ESP32でLチカするまでの設定

-

Pro Microと静電容量式タッチセンサ(TTP223)【Arduino】

-

Arduinoと抵抗で作る自作タッチセンサ〜Pro Micro編

-

Pro MicroでArduinoをはじめよう!〜Lチカするまで

-

【Raspberry Pi】ステップ応答による抵抗値の測定

-

Visual Studio CodeでArduino開発をはじめよう

-

ArduinoとシリアルLED(WS2812B)

-

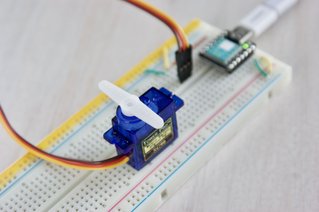

ArduinoでマイクロサーボモータSG90の使い方

-

Raspberry PiでOLEDに文字表示

-

【Raspberry Pi】spi.xfer2関数の使い方を徹底解説

-

【Raspberry Pi】Ambientへセンサデータを送信してグラフ化

-

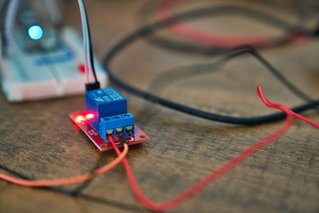

リレーモジュールの使い方|Raspberry Pi・Arduino(ESP32)

-

【Raspberry Pi】ADコンバータMCP3425の使い方

-

温度湿度センサDHT11・DHT22をArduino・ESP32・ラズパイで使う

-

超音波センサHC-SR04の使い方|ArduinoとRaspberry Piで解説

-

【Arduino】OLEDに文字表示【Seeeduino】

-

Seeeduino XIAOでArduino開発をはじめよう

-

Raspberry PiでMOSFETを使おう

-

【Raspberry Pi】FFmpegでHLS配信ライブストリーミング

-

【Raspberry Pi】GStreamerでHLS配信ライブストリーミング

-

【Raspberry Pi】モータドライバTA8428Kでモータ制御

-

【Raspberry Pi】ECMで音センサつくってみた

-

【Raspberry Pi】BMX055でジャイロ・加速度の測定

-

【Raspberry Pi】ADコンバータMCP3008の使い方【SPI通信】

-

静電容量型の土壌湿度センサを使ってArduinoで土の水分量測定

-

【Raspberry Pi】照度センサ(フォトトランジスタ)と温度センサ(TMP36)

-

Raspberry PiでSPI通信できるようにする設定【ADコンバータMAX1118】

-

Raspberry PiでWebSocket|Lチカ、WebSocketの理解

-

Raspberry Piでカメラモジュールの使い方【コマ抜き撮影】

-

Raspberry Piの省エネ化

-

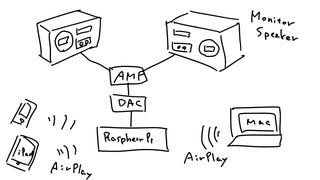

Raspberry PiをAirPlay化して無線オーディオ

-

Raspberry Piでステッピングモータの制御

-

10日で作る!ラズパイ倒立振子ロボット

-

フーリエ変換を理解するまでの数学的メモ

-

【Raspberry Pi】はじめてのI2C設定

-

Raspberry Pi zero WHをモニター・キーボードなしでSSH接続するまで

-

ESP8266でWiFi通信【ESP-WROOM-02・Arduino】