【Arduino】打楽器の音色をつくってみた【ドラムマシン】

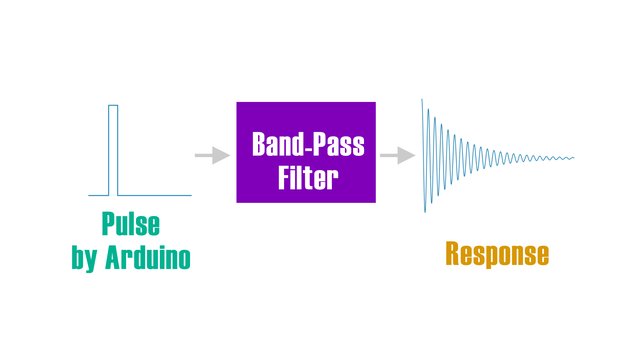

この記事では、Arduinoとバンドパスフィルタを使ってドラムマシンのような打楽器音を作ってみたので、その実験を紹介をする。

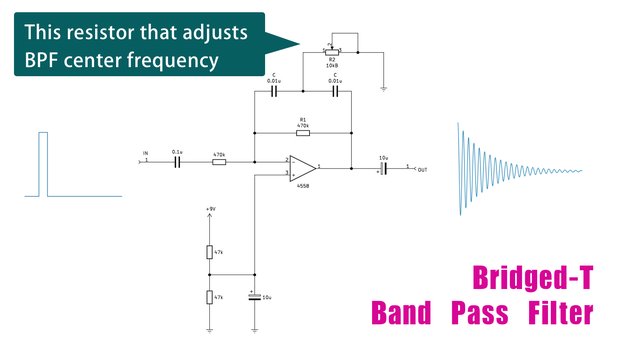

実は先日、ブリッジドT型のバンドパスフィルタをつくっていた時に、アナログドラムマシンTR-808の回路にも使われていることが分かって早速実験してみたかったのだ。

バンドパスフィルタのインパルス応答

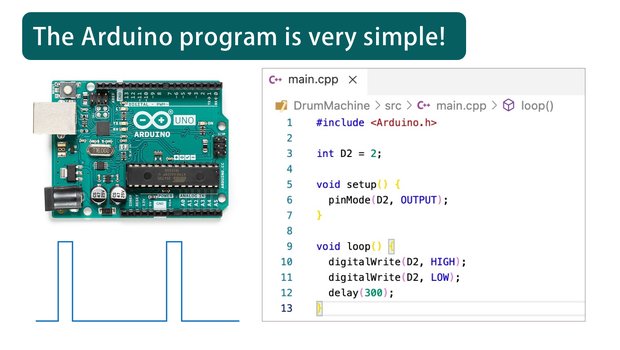

Arduinoのプログラム

cpp #include <Arduino.h>

int D2 = 2;

void setup() {

pinMode(D2, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(D2, HIGH);

digitalWrite(D2, LOW);

delay(300);

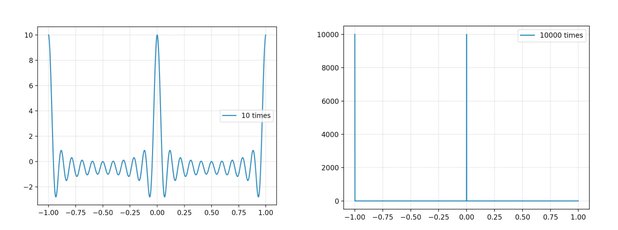

}余弦波の足し算で作ったインパルス

ちなみに、今回の実験ではArduino Uno Rev3を使用したが、好きなArduino互換機でも構わない。さまざまなArduino互換機を使ってきたが、個人的には正規品のArduino Unoがおすすめである。Arduino互換機では「書き込みできなくなる現象」多々起きるが、Arduino Uno Revにしてからは一度も書き込みエラーが起きていない。よって、実験中のストレスがまるで違う。

ブリッジドT型バンドパスフィルタ

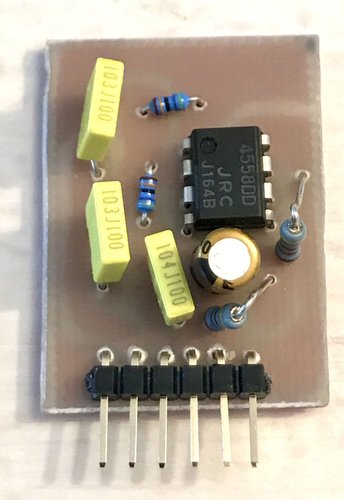

バントパスフィルタモジュール

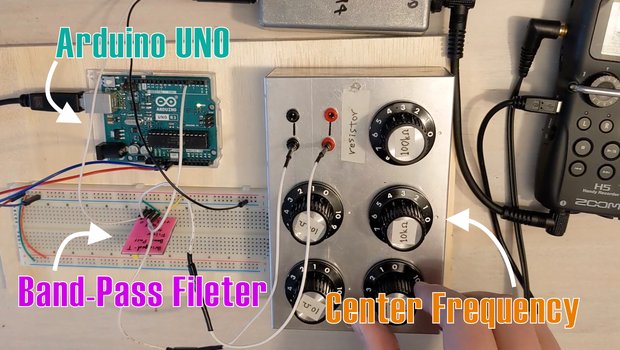

打楽器の音色を作る実験

Make percussion sounds with Arduino and BPF - YouTube

動画のように、バンドパスフィルタの中心周波数を変えることでさまざまな打楽器のような音色が作れる。中心周波数を低域にすれば、バスドラ(キック)やロータムのような音色になり、中音域付近ではタムやボンゴ、高域ではカスタネットから拍子木のような硬い音になる。バンドパスフィルタひとつでも、このようなさまざまな音色変化することに驚きだ。

Arduinoを使えば、複数チャネルでパルス信号を出せるのでもっと発展させれば本格的なリズムマシンが作れるかもしれない。

関連記事

作成: 2021-02-05

最後までご覧いただきありがとうございます!

▼ 記事に関するご質問やお仕事のご相談は以下よりお願いいたします。お問い合わせフォーム