【自作マイクへの道④】マイクの風切り音対策「ウインドジャマー」の作り方

こんなこと、やります。

- マイクの風切り音対策「ウインドジャマー」の自作

- ウインドジャマー「あり」「なし」でどれだけ違うのか検証

▼ 記事で紹介する自作のウインドジャマーの威力をご覧ください。

はじめに

この記事では、マイクの風切音対策で使えるウィンドジャマーの作り方をご紹介します。

ウインドジャマーとは

ウインドジャマーとは、マイクの風切り音を軽減するための、マイクにかぶせる毛皮みたいなやつです。

野外での収録には定番のアイテムであります。

風切り音とは

風切り音とは、野外での撮影のときに誰もがなやまされる、「ボーーーー」とか「ゴーーーー」といった風のノイズです。iPhoneだろうが、ピンマイクだろうが、ガンマイクだろうが、風切り音の対策をおこなっていないと容赦なく風の不快なノイズが入ってきます。映像がよくても音声が悪いと、せっかくの作品が台なしになってしまいます。

ウィンドジャマーの作り方

ウィンドジャマーの作り方を説明します。

素材

ウィンドジャマーの素材には毛むくじゃらのフェイクファーを使います。ユザワヤでみつけた、ピンマイクにちょうど良さそうな「エコファーボール」を使いました。

エコファーボールは100円程度でした。色も選べますので、カラフルなウィンドジャマーを作ることもできます。

加工

さて、ユザワヤのエコファーボールは、真ん中にスポンジが入ってます。ハサミでエコファーボールに切り込みを入れ、スポンジを取り除き、適当なサイズにカットして丸くなるように縫い直せばウィンドジャマーの完成です。

見た目を気にしないのであればこんなもので十分ですが、もっとカッコよくしたい場合は素直に製品を購入しましょう(笑)こちらのCOMICAのウィンドジャマーは安いわりに質が良くておすすめです。

フェイクファー以外の素材

毛皮のフェイクファーじゃなきゃダメなの?と思って、他にもフェルトや綿、ストッキング、スポンジなどを試してみました。しかし、どれも毛皮ほどの風防効果はありません。不思議なもので、風を除けるには動物の毛に似た構造が大切なようです。

マイクの選び方

マイクの選び方をお伝えします。

声の録音

「声」を録音するのであれば、ピンマイク(ラベリアマイク)を使うとよいです。ウインドジャマーを簡単に取り付けられますし、口とマイクの距離が近いほど、音質もクリアになります。

私は、iPhoneやAndroidのスマホでつかえる4極端子のピンマイクを使ってます。また、マイクの自作も可能です。

▼ ECMを使った自作マイクはシリーズ化してますので合わせてご覧ください。

環境音の録音

環境音の録音でしたら、指向性マイクが使いやすいです。 こちらは超指向性のガンマイクです。ガンマイクは、狙った対象物を集音するのに向いていて、それ以外の周囲の環境ノイズをキャンセルできます。

2つのマイクの角度を自由に動かせますので、ステレオマイクにしたり、前後に向けて、自分声と相手の声を集音といった使い方ができます。ウィンドジャマーも付属しているので野外の録音に便利そうです。

ウインドジャマー「あり」「なし」でどれだけ違うのか

冒頭で紹介した動画です。もしもまだご覧になられてない方は、ウインドジャマー「あり」「なし」でどれだけ風のノイズが違うかご確認ください。

検証の結果

動画では、自作ウィンドジャマーをマイクに装着して扇風機で風を当ててみました。ヘッドホンやイヤホンで視聴するとウインドジャマーの風切り音除去する効果のスゴさを実感いただけます。 スポンジでは、完全には風切り音を除去できません。しかし、ウインドジャマーですと見事に風切り音がなくなります。かなりの強風でもノイズの除去ができますので、ウインドジャマーの効果は絶大です。

ウィンドジャマーの名前の由来

ところでなんでウィンドジャマーって名前なんでしょう? 不思議に思って調べてみました。

Wikipedia によれば、ウィンドジャマー(Windjammer)はなんと、貨物用帆船らしいです。19世紀後半から20世紀前半ごろまで使われてたそうな。帆船なのでマスト(帆)で風を受けて進むアレです。

なので、マイクの風切り音に使われるウィンドジャマーも、この帆船のように風を吸収するイメージで命名されたのでしょうか?

ウインドジャマーの周波数特性

さて、ここからは音響に関するかなりマニアックな話題になります。ウィンドジャマーなどの風防による周波数特性の違いを調べてみました。

実験内容

スピーカーからホワイトノイズ音源を流します。その音を、次の3パターンで録音します。

- マイクに何もつけない場合

- スポンジのウィンドスクリーンをつけた場合

- ウィンドジャマーをつけた場合

最後に、録音した音の周波数特性を解析します。これらの実験を、風がある時とない時でくり返しましてみました。

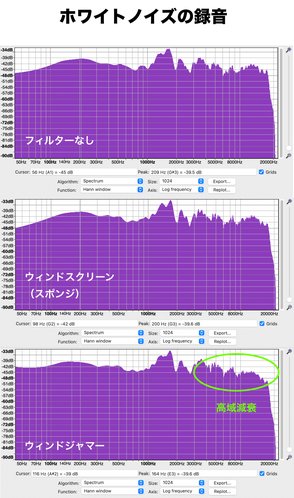

実験結果:風がない時

こちらは、風がない時の周波数特性のようすです。スピーカーやマイク、部屋の環境により、理想的なホワイトノイズの周波数特性にはなりませんが、一番上のグラフを基準として比較します。

スポンジをつけた時とつけてない時では、ほとんど周波数特性に違いがありません。しかし、ウィンドジャマーを付けた場合、高音域が減衰し、右肩下がりのグラフになってます。つまり、ウィンドジャマーを通すと若干こもった音になってしまうのです。また、ウィンドジャマーでは100Hz以下の低音域が盛り上がるのも気になります。

実験結果:風がある時

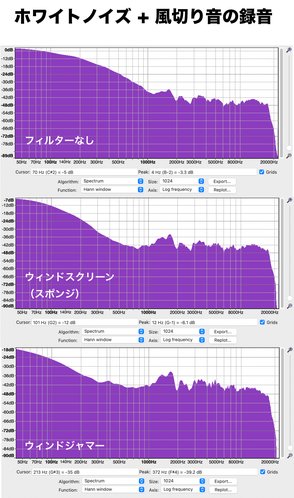

次に、風をマイクに送った状態で、同じ実験をしました。こちらがその時の周波数特性のようすです。

フィルターなしの場合

フィルターなしの場合では、1kHz以下の低音域が山のように盛り上がってしまいました。グラフからわかる通り、風切り音のノイズ成分のほとんどは低周波なんですね。

スポンジの場合

次にスポンジをつけた場合です。左の音圧のdB値を読むとわかりやすいのですが、フィルターなしの場合は最大音圧が0dBあたりまで膨らんでいるのに対し、スポンジをつけた場合は、-7dB程度に抑えられてます。つまり、風のノイズ音を除去できていることになります。

ウインドジャマーの場合

同様にして、ウィンドジャマーのグラフを見てみます。なんと、ピークが、-18dBまで抑えられていて圧倒的です。最初に紹介した実験動画からもわかる通り、ウィンドジャマーの風切り音除去効果は絶大なわけです。

ローカットフィルタ

マイクの録音時にローカットフィルタ(ハイパスフィルタ)を通すことで、さらに風切り音を減らすことができます。ミキサー卓やPA用マイクには大抵はローカットフィルタが付いているので、それらを活用すると良いです。

おすすめの録音機材

▼ ZOOMのハンディレコーダにはローカットフィルタ機能が装備されてます。単3電池一本で約10時間の連続録音が可能とのことですので、野外での集音に便利そうです。ちなみに私は、ZOOMのH5ハンディレコーダを使ってます。

ローカットフィルタがない場合

一方、スマホなどの簡易的な装備で収録する場合はローカットフィルタ機能がありません。ですから、収録後にDTMなどの音楽編集ソフトでローカットフィルタをかける方法で対処します。50Hz〜100Hzの間でカットオフ周波数を決めて、-6dB/oct、または、-12dB/octでカットすれば、自然な具合で低音域の雑音を除去できるでしょう。

その後の実験で、ユザワヤのエコファーボールより、製品のウィンドジャマーのほうが高音域の劣化を防げることが分かりました(その分、風切り音は若干拾ってしまうのですが)。現在は、こちらのCOMICAのウィンドジャマーを使用してます。

また、ピンマイクの高音質化を目指して、ECMをファンタム電源で駆動してみました。さらに、マイクを2つ使って左右の襟に装着し、音のムラを小さくする実験をしてみました。詳しくは、こちらの記事をご覧ください。