そうだ、パッシブ仮想GND電源モジュールを作ろう!

オペアンプを単一電源で動かすときに、交流信号を扱う場合だとバイアス電位が必要になる。バイアス電位とは仮想GNDのことで、要はオレオレアースである。

実験の度に、いちいちバイアス回路を組むのは面倒だ。そこで、9V電池とセットで仮想GNDをモジュール化してみた。抵抗で分圧するだけなので「パッシブ仮想GND電源モジュール」とでも呼ぼうか。

そうだ、パッシブ仮想GND電源モジュールを作ろう!

そうだ、パッシブ仮想GND電源モジュールを作ろう!

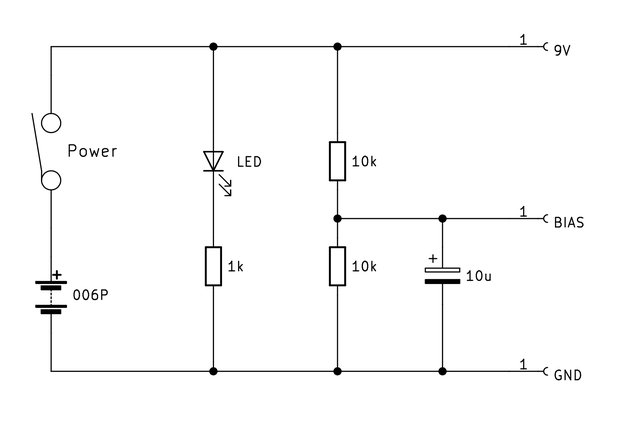

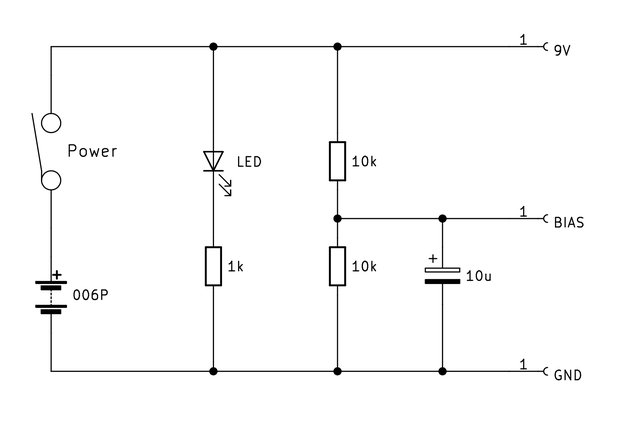

パッシブ仮想GND電源モジュールの回路図

パッシブ仮想GND電源モジュールの回路図

今回実際につくった回路図がこちら。オペアンプを単一電源で動かす時に、非常によく使われるバイアス回路である。抵抗で分圧するだけなので至って簡単だ。

回路図の10μFのコンデンサは、バイアス電位を安定させるためのもの。これは絶対に入れておいた方が良い。

パッシブ仮想GND電源モジュールの回路図

今回実際につくった回路図がこちら。オペアンプを単一電源で動かす時に、非常によく使われるバイアス回路である。抵抗で分圧するだけなので至って簡単だ。

回路図の10μFのコンデンサは、バイアス電位を安定させるためのもの。これは絶対に入れておいた方が良い。

また、実験に使いやすいように、スイッチとLEDライトもつけてみた。

ただし、このパッシブ仮想GNDは大きい電流が必要とされる回路には不向き。そういう場合は、次のオペアンプで作るアクティブ仮想GNDか、または素直に正負電源を用意しよう。

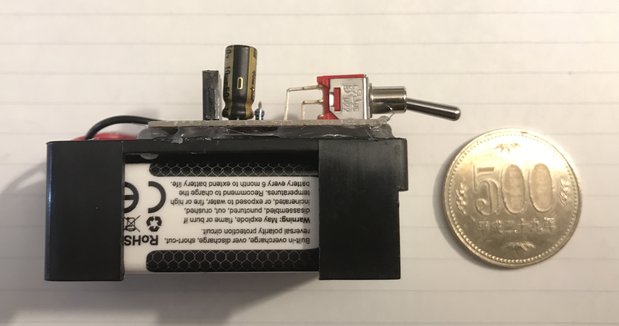

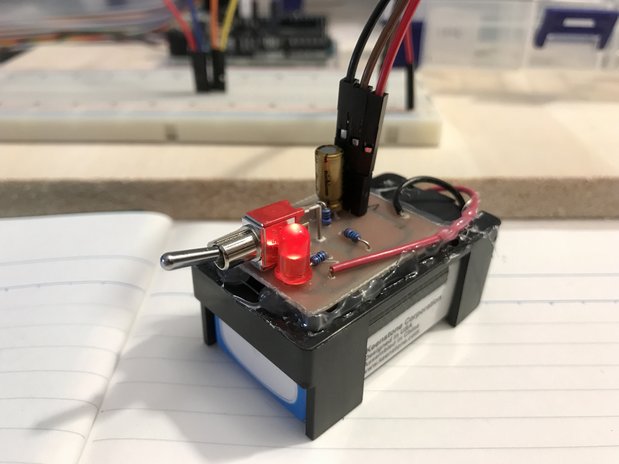

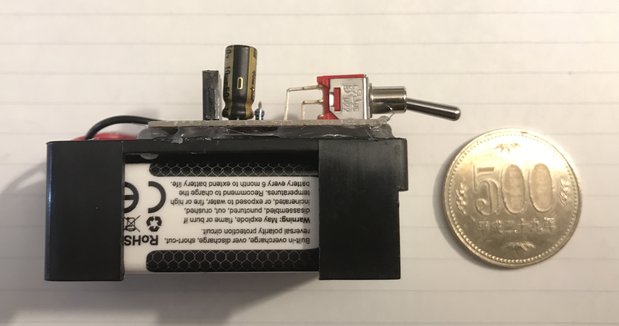

自作したパッシブ仮想GND電源モジュール

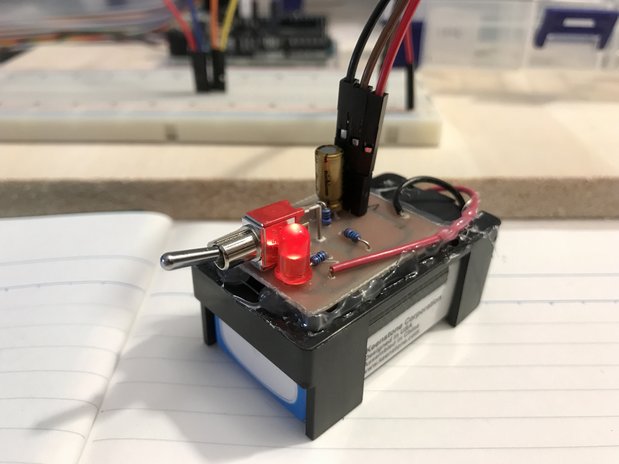

このように、電池と一緒にまとめることでバイアス電源を抽象化することができた。見た目もかなりコンパクト、机やブレッドボードのスペースを占有しない。

自作したパッシブ仮想GND電源モジュール

このように、電池と一緒にまとめることでバイアス電源を抽象化することができた。見た目もかなりコンパクト、机やブレッドボードのスペースを占有しない。

アクティブ仮想GND

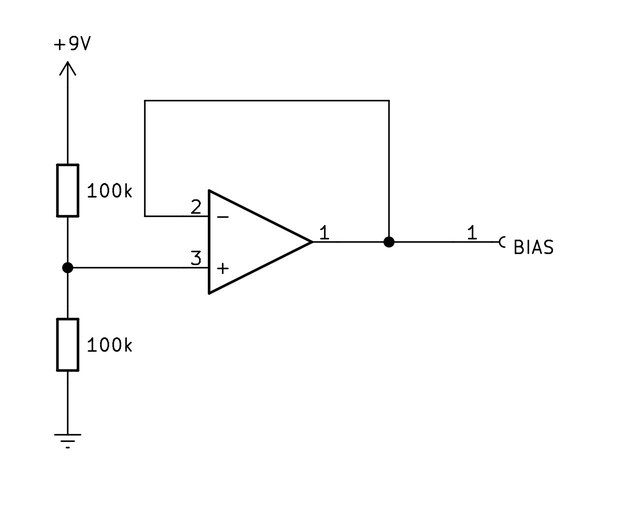

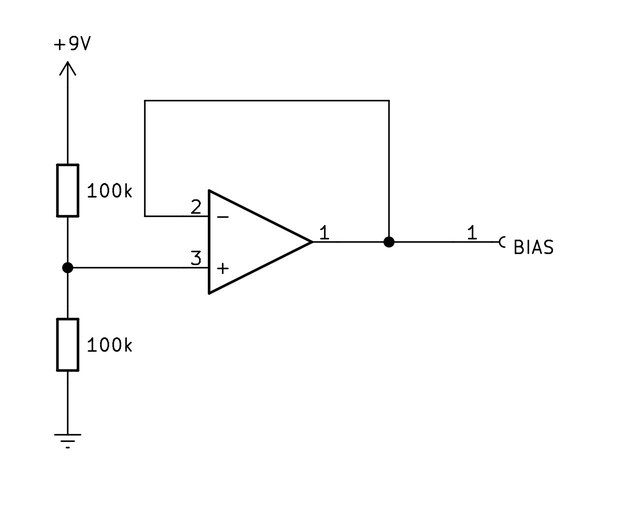

アクティブ仮想GND回路図

ちなみに、仮想GNDはオペアンプでやる方法もある。アクティブ仮想GNDとでも呼ぼうか。回路はこんな感じ。見ての通りバッファー回路である。抵抗分圧のパッシブ型よりこちらの方が、インピーダンスを低くできるためバイアス電位としては安定するはず。しかし、高級機材を作るわけでもないから抵抗分圧がたのパッシブ仮想GNDで今のところ問題はない。

アクティブ仮想GND回路図

ちなみに、仮想GNDはオペアンプでやる方法もある。アクティブ仮想GNDとでも呼ぼうか。回路はこんな感じ。見ての通りバッファー回路である。抵抗分圧のパッシブ型よりこちらの方が、インピーダンスを低くできるためバイアス電位としては安定するはず。しかし、高級機材を作るわけでもないから抵抗分圧がたのパッシブ仮想GNDで今のところ問題はない。

このアクティブ仮想GNDは、レールスプリッタと呼ばれるICとしてモジュール化されたものが販売されているようだ。TLE2426CLPが有名。バイアスを自分で作るのが面倒な方は、そういった製品を使ってみるのも良いかもしれない。

秋月電子通商さんでも以前は販売されていたが、現在はTLE2426CLPの入手は困難になってしまった。

FAQ詳細 秋月電子通商-電子部品・ネット通販

あとがき

その後、このパッシブ仮想GND電源モジュールは大活躍している。大規模で立派な完成された機材を作るより、このように変更可能な小さなモジュールを作る方が、長く役に立つことをだんだん身に染みてきた。プログラミングなんかはまさにモジュール化(関数やフレームワーク化)が重要な世界。そういった経験が電子工作にも生かせるようになってきて、やりたい事や実験したい事の作業が捗ってきた感がある。ブレッドボードでまた同じ回路を組む可能性があるとしたら、モジュール化することをお勧めする。

さて、写真のように電流計を取り付けてみた。エフェクター回路ではいかに長持ちするかが重要なパラメータになってくるので、消費電流を意識することはかなり役に立つはず。

関連記事

最後までご覧いただきありがとうございます!

▼ 記事に関するご質問やお仕事のご相談は以下よりお願いいたします。

お問い合わせフォーム

エフェクタ製作オススメ商品

エフェクタ製作に必要なオススメの工具をご紹介します。

▼ まずはんだごてですが、私は白光のこちらのはんだごてを使ってます。少し高価ですが、もっと早く買っておけば良かったと思えるほど良いです。立ち上がりが早くてはんだごてのオンオフのストレスがなくなり、温度も熱くなりすぎないのでパーツを痛めることも少なくなりました。これ一本で基板のはんだ付けから、ジャックなど大きめのパーツもはんだ付けできます♪もちろん鉛フリーも苦なくはんだ付けが可能です!

▼ エフェクタケースはタカチかHAMMONDのケースの二択ですね。HAMMONDの方がエッジが立っていて、洗練されたデザインなので好きです(電波の発信源にはなりそうですが笑)。Amazonなんかで売られているのはHAMMONDの正規品ではなくクローンですが、使ってみて問題はない感じでした。

オススメの自作エフェクタ本

エフェクターの電子工作でオススメな書籍を紹介します。どちらの書籍も大塚明先生が書いたもので大変良書です!残念ながら現在廃盤になってしまい品切れまたは高価格になっている可能性が高いですが、もし安く手に入るようなら買って損はないです!

- 専門的知識がない方でも、文章が読みやすくおもしろい

- エレキギターとエフェクターの歴史に詳しくなれる

- 疑問だった電子部品の役割がわかってスッキリする

他にも自作エフェクターで参考になりそうなこれらの書籍を紹介します。