パッシブDI・ダイレクトボックスの製作〜究極のナチュラルサウンドを求めて、その1

無電源で動く「パッシブDI・ダイレクトボックス」を作ってみました。サンスイのトランスST-14を使ってなんと!、入力インピーダンス500kΩでハイインピーダンス信号を受け取れます。つまり、ギターやベースなどのパッシブPUからの信号を直接、録音機材へ繋げちゃうんです!ちなみにDIって何?って方にも分かるような解説を心がけてますので、最後までお付き合い頂ければ幸いです。

DI(ダイレクトボックス)の役割

DIの役割は主に次の3つが挙げられます。

- インピーダンスの高い楽器の出力をローインピーダンスへ変換

- アンバランス信号をバランスアウトへ変換

①は、ギターやベースなどのPU信号はハイインピーダンスため、そのまま録音機材へ繋ぐと高域が劣化したり、ノイズ発生してしまうといった問題が生じます。そこでローインピーダンスへ変換することで、音質をそのまま維持してノイズに強い信号になり、キレイに録音できるようになります。 ②は長いケーブルになった時にとくに重要で、バランス信号にすることでノイズに強くなります。このことは後ほど詳しく解説します。 他にも、録音機材とのグラウンドループをカットする機能だったり、録音機材とギターアンプへの信号を分岐する役割があったりします。ちなみにDIはダイレクト・インジェクションの略です。

▼ ただし、信号のローインピーダンス化であれば、他にもバッファー回路を使って簡単に実現できます。バッファー回路については以下の記事をご覧ください。

パッシブDI ST-14の仕様

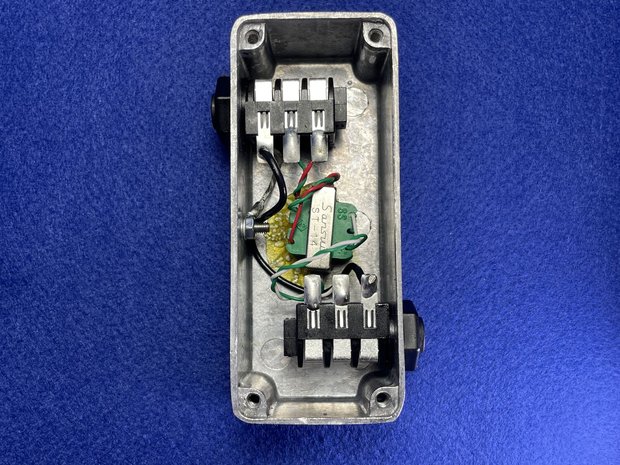

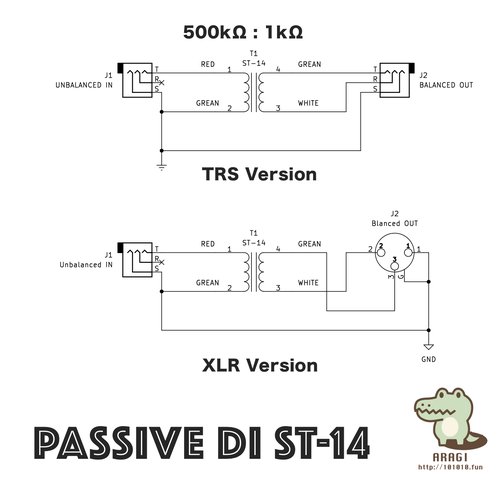

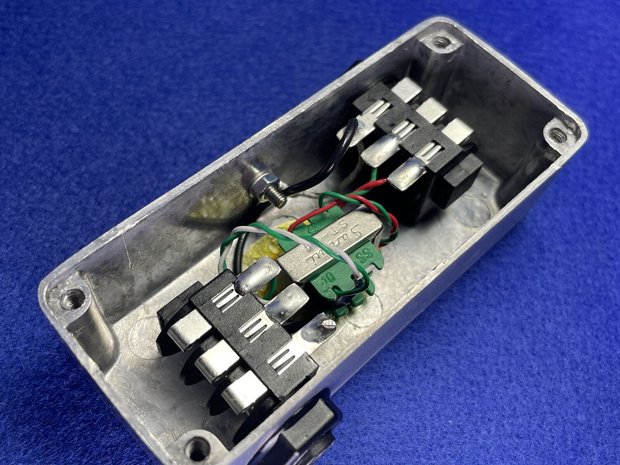

パッシブDI ST-14の仕様を解説します。ケースの中には、トランスが1つ入っているだけです。サンスイのインプットトランスとしてリリースされているST-14です。

| ST-14 | インピーダンス | 巻線比 |

|---|---|---|

| 1次 | 500kΩ | 22.4 |

| 2次 | 1kΩ | 1 |

1次側が500kΩもあるのでこちらを入力とすれば、ギターやベースなどのハイインピーダンス信号を受けれます。また2次側を出力とし、1kΩの出力インピーダンスであれば、録音機材へそのまま接続できます。

参考に製作したパッシブDIの回路図を載せておきます。市販品のようにGNDオープンやAMPスルーアウト機能はありませんが、その分とてもコンパクトなDIを作ることができました。XLRコネクタに改造する場合は、HOTを2番にSLEEVEを3番に接続します。

ケースは小型アルミダイキャストを使用、サイズは約93×36×35mmです。安定のノイトリックのステレオフォーンジャックで入出力を実装しました。トランス鳴きが起こらないように、トランスは接着剤でシャーシに固定してあります。

パッシブDI ST-14の音色・特徴

パッシブDI ST-14の音色を比較した動画を公開してますのでご覧ください。

トランスを使ってしまうと「古臭い音」になると思っていましたが、そんなことはまったくありません。高域まで伸びており、非常に抜けの良いサウンドです。特にギターで使うと相性が良さそうです。ベースで使う場合には少し注意が必要で、というのもST-14の周波数特性が左肩下がりなので低音域が少し削られてしまいます。気になる方はアクティブDIを使いましょう。ソロベースとして使う分にはむしろこのパッシブDIがマッチします。

また、使用上の注意点があります。それは出力信号が小さいということです。ST-14では、巻線比が約22倍ですから電圧も1/22に減衰して信号が小さくなってしまいます。よって録音機材でゲインを稼がなければいけないのですが、実際録音してみると40dB以上は増幅しないと厳しいです。また録音機材によってはゲインをあげるとヒスノイズが目立ってしまうものがあるので、それなりのスペックが録音機材に要求されます。動画の録音では ZOOM H5 を使って、ソフト側でノーマライズして音量を調整しました。ちなみに ZOOM H5 の入力ゲインは55dBあります。

パッシブDI ST-14の音色・特徴をまとめます。

- ギターやソロベースに最適!

- 録音機材で40dB以上増幅が必要

パッシブとアクティブの違い

パッシブがあればアクティブもあります。パッシブとアクティブの違い、電池駆動か電池なしで駆動かの違いです。製品で有名なダイレクトボックスとして、カントリーマンのTYPE85や、BOSSのDI1が挙げられます。スタジオやライブハウスで、一度は見かけたこともあるのではないでしょうか?これらのダイレクトボックスは電池で駆動する、つまりアクティブ機材になります。ここで紹介するDIは電池なしで駆動するパッシブ機材です。

▼ アクディブ型ダイレクトボックス。

▼ カントリーマンのTYPE85は、入力段がFETで、出力段がトランスです。つまりハイブリッド型とも言えるでしょうか?TYPE85に刺激をうけて、私もFETとトランスでDIを作ったことがあります。

バランス伝送がノイズに強い理由

最後にDIの機能の重要な特徴でもあります「バランス伝送」について解説します。

バランス伝送では次の3つの線で信号を送ります。

- 送りたい信号

- GND(アース)

- ①の位相を180度ずらした逆相の信号

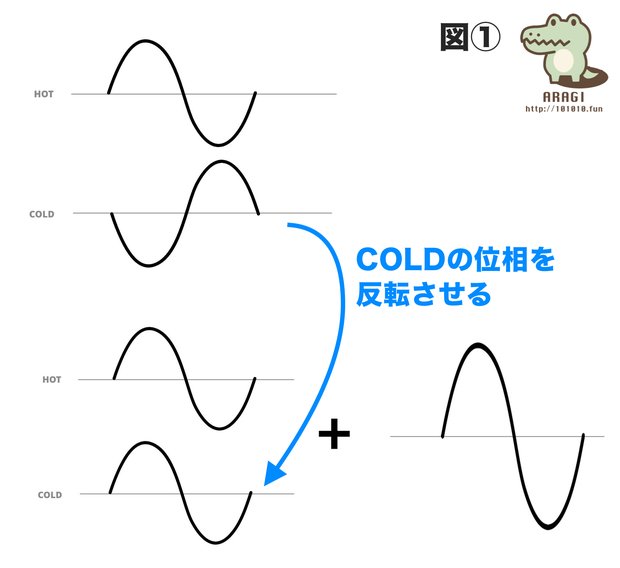

①をHOT、②をGND、③COLDと名付けられてます。そのHOTとCOLDの信号の波形が図1の上のグラフになります。

このバランス信号を受け取る時がポイントでして、信号を受けとる側の機材ではCOLDの位相を再び180度ずらして反転させ、元のHOT信号と同じ形に戻します。そして、HOTとCOLDを足し合わせます。図1の下のグラフ。すると、HOTの2倍の信号電圧が得られます。

電圧が高くできることだけがバランス伝送がノイズに強いという理由な訳ではありません。では、バランス伝送がノイズに強いのでしょうか?

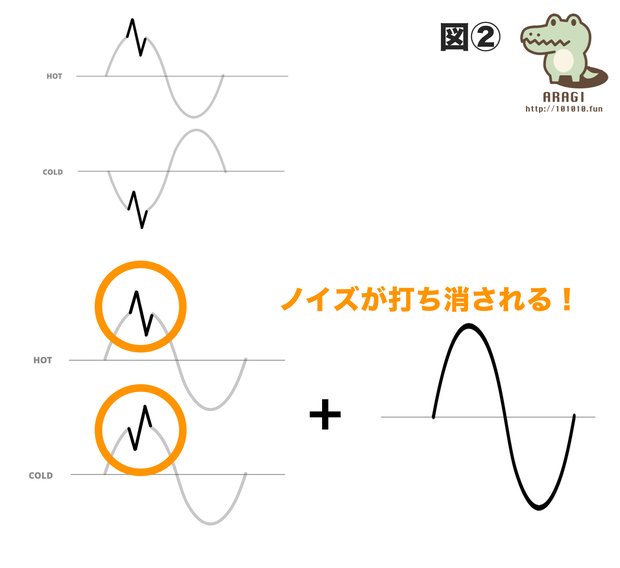

空気中にはさまざまな電磁波ノイズが飛び交っている現代です。そんな中、信号を伝送する途中でケーブルにノイズが混じったとしたらどうでしょうか。この時ノイズは、HOTとCOLDとも同じ位相で乗るはずです。図2の上のグラフ。

入力側の機材では、COLDを逆相にして、HOTとCOLDを足し合わるのでした。図2の下のグラフのように、COLDのノイズは位相が反転してしまいますから、HOT側のノイズと打ち消し合う形になります。つまりノイズを打ち消しつつ、元の信号だけを伝送できるワケです。

このことが、バランス伝送がアンバランス伝送よりもノイズに強いと言われる理由になります。ちなみにバランス伝送は「平衡信号」などとも呼ばれます。

▼ さらに詳しくは、 大塚明先生の「サウンド・クリエイターのための電気実用講座」 で丁寧に解説されてます。

ダイレクトボックス自体は音色変化が乏しいので地味な機材ですが、その役割を知っているととても重要であることが分かりますよね。録音なさる方はぜひ、DIにもこだわってみてはいかがでしょうか。