擬似エンベロープ発生器|ワウやコンプレッサーエフェクタへの発展

さて、今回このエンベロープを入力信号に合わせて擬似的に発生させる回路を組んでみた。今回紹介する擬似エンベロープは、この記事の最後で紹介している大塚明先生の書籍「サウンド・クリエーターのためのエフェクタ製作講座」のオートワウの回路を元に、巷のオートワウの回路を参考にしつつ自分なりにアレンジしたもとなっている。

擬似エンベロープ発生器

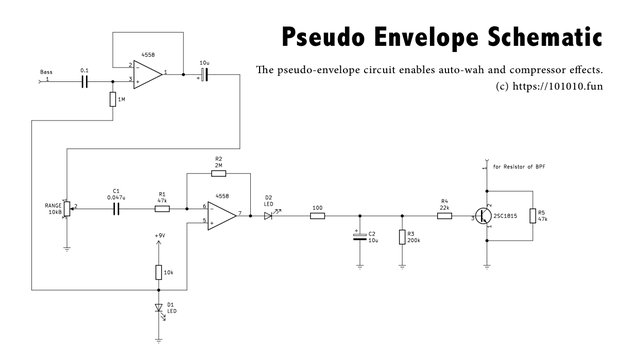

回路図

解説

それでは擬似エンベロープ回路の解説をしていく。まず、前段はただのバッファー回路である。なくても動くが、ハイインピーダンスの楽器を受けると、バンドパスフィルタに影響してしまい高域がカットされてしまうので入れておいた。

ちなみにオートワウの「Doctor Q」では、バッファー回路ではなく可変抵抗で受け取っているようだ。

バッファーの出力を可変抵抗で分圧し、エンベロープへ入力する信号の大きさをコントロールできるようにしている。信号の大きさによって、オートワウのシュワシュワ感だったりもこもこ感が大きく変化するのだ。つまり、周波数帯域をコントロールできるので「RANGE」という名前にされている。C1とR1はハイパスフィルタを構成する。カットオフ周波数72Hzで、この値は教科書通りをコピーした。おそらく、あまり低い周波数が混ざるとエンベロープの精度が悪くなるため、それを防ぐフィルタだと思う。

次の段のオペアンプが、メインの擬似エンベロープ回路となる。まず、R1とR2で過大増幅させているのがお分かりだろう。それをD2のLEDで半波整流にしているのだ。さらに、C2のコンデンサで平滑してトランジスタのベース電圧へ送っている。つまり、交流信号を直流信号へ変換しているのが擬似エンベロープ回路の真髄である。R3は、C2の放電時間をコントロールする抵抗で、C2の容量と同様R3を色々と変えてみて音色の変化を聴きながらこの値に決定した。ここら辺は、以前作った音センサにも使ったような回路である。

さて、もう一度オペアンプの話に戻ろう。しれっとスルーしていたが、オペアンプの5番ピンに接続されているLEDは一体何なのか。これ、実はバイアス電位である。通常、LEDに電圧をかけると2V程度の順方向電圧となるため、ここでは2Vのバイアス電位を作っている事になる。7Vの電圧は10kΩの抵抗にかかる事になる。「なぜ、バイアス電位を作るのか?」ここで、このオペアンプ回路の出力先は半波整流であることを思い出して欲しい。半波整流ということは、本来GNDより下の電圧は必要ないわけだ。よって、本来ならバイアス電位にせず、非反転入力をグランドへ接続したい。しかしこれがダメなのである。4558などのオペアンプを単一電源で動かす場合、1V程度以上はバイアス電位を上げないと正常に動かない。そのためのバイアス電位なわけである。

「バイアス電圧を作るためだったら、わざわざLEDでなくとも抵抗で分圧すれば良いんじゃないの?」その通り。確かに抵抗でも構わない。しかし、バイアス電圧にLEDを使うことで好都合なことが起きるのだ。

「そうか、そのまま電源ランプとして使えるんだ!」確かにそれもひとつある。しかし、もうひとつ大事な理由がある。バイアス電位が中心だから、出力にも当然バイアス電位分だけ直流信号が乗ることになる。しかしそれだと都合が悪い。トランジスタが常にオンになってしまい、可変抵抗としては都合が悪いのだ。だから、このバイアス電位分の直流電圧を取り除きたいのだ。カップリングコンデンサで直流成分を取り除く方法がすぐに思いつくかもしれないが、それだとエンベロープがマイナス側にもまたいでしまい使えないのでもったいない。そこで、ちょうどバイアス電位分、つまりLED順方向電圧分だけ除去する方法がもう1つのLEDなのだ!

出力につながるもう1つのLEDは、半波整流の役目をするだけでなく電圧降下の役目をするのだ。LEDの両端の電圧は順方向電圧約2Vということになる。だから、LEDの先の出力は2V電位が下がった電圧のはずである。丁度バイアス電位分の電圧が除去され、LEDの出力先はほぼ0Vを底辺とした出力信号となるのだ。しかも、エンベロープの信号に合わせてLEDが点滅するので、見た目としても良い。これらがLEDを使った理由である。

トランジスタ周りの説明もしておこう。半波整流LEDの先についている100Ωの役割は正直ナゾ。電流制御用なのか何なのか分からないが、教科書通りつけてみたが無くても動く。R4の22kΩは、トランジスタへ流れ込む電流制御用の抵抗。この22kΩの値が重要。それより低くても高くてもうまく動作しなかった。トランジスタのコレクタ-エミッタ間と並列に入っている抵抗R5は、バンドパスフィルタの最低中心周波数を決定するもの。エンベロープ信号がない場合に、コレクタ-エミッタ間の抵抗値が無限大となってしまうためバンドパスフィルタにとって都合が悪いのだ。音を聴きながらこの値に決めた。

オートワウの開発

試作段階ではあるがオートワウのサウンドができたので、こちらのURLから聴いてみてほしい。 自作オートワウの試奏

コンプレッサーの開発

擬似エンベロープモジュールでコンプレッサーができることを知り、さっそく試してみた。巷のコンプレッサー回路を覗いてみると、擬似エンベロープのような回路で出力の音量をコントロールしている。

コンプレッサーの役割

音響においてのコンプレッサーの役割をひとことで言えば「音量を均一にする」だろう。小さい音を持ち上げて、大きい音量を抑える。ベースギターのような弦によって音量差が大きい楽器だったり、弾き方(指引き・ピック・チョッパー)によって音量差が大きすぎてしまう場合にコンプレッサーが欠かせないのだ。もちろんコンプレッサーに頼りきってしまうのは良くない。やはり演奏技術でできる限りカバーするのが大事と思う。

昔、エフェクターに疎かった頃「コンプレッサーを使うと音が太くなる」と聞き、Bossのコンプレッサーを買った覚えがある。初めてコンプレッサーを使った印象としては、無音時のサーっという雑音が気になったり、強く弾くと急に音が詰まったような感じでどうも好きになれなかった。その後、エフェクタとしてのコンプレッサーの出番はなくなっていく。それでもレコーディングなんかでは、何かと必要とされるコンプレッサーである。

回路図

さて、ここで点線枠の回路はいわゆる非反転増幅回路に他ならない。トランジスタは非反転増幅回路のフィードバック抵抗の役割をになっている。よって、入力が小さければフィードバック抵抗は大きくなり、結果として非反転増幅回路の増幅率が大きくなる。入力が大きければその逆になる。よって、この回路がコンプレッサーの働きをするのがお分かりだろう。ちなみに、デュアルオペアンプの1つが余ったのでバイアスをバッファー回路で作っている。擬似エンベロープ回路をそのまま流用しているので少し冗長かもしれない。まだまだ改良の余地はあるが何かの参考になれば幸いである。

こちらのURLからコンプレッサーを掛けたサウンドを視聴できる。前半がコンプレッサー無しの演奏で、後半がありの演奏だ。違いがわかりにくいかもしれないが、コンプレッサーをかけた方が音の粒が揃っている印象。ミュート奏法のような小さい音が増幅され、チョッパーのような大きな音が抑えられている(ヘッドホンで聴くとわかりやすいかも)。

改良版エンベロープジェネレータ

冒頭で紹介したエンベロープジェネレーターはオペアンプを使ったモノだったが、FETとトランジスタを使ったバージョンも作ってみた。

回路図

さて、VCFとこのエンベロープジェネレータを組み合わせてギターやベースを演奏するとオートワウそのものになる。市販品のエフェクターに負けない立派な音色。作り甲斐があるエフェクタだ。今回は実験用に使うため、VCFとエンベロープ発生器を分けて作ったが、1つにまとめてオートワウエフェクターにした方が使い勝手は良いだろう。

VCFと組み合わせたオートワウ

VCFとは「Voltage-controlled filter」の略で、モジュラーシンセなどで使われる電圧で出力を制御するフィルタである。VCFをシンプルな回路で作ってみた。

ブリッジドT型バンドパスフィルタを使用して外部のCV信号によりカットオフ周波数を変化できるようにしている。通常のブリッジドT型バンドパスフィルタでは、トランジスタの部分を可変抵抗にすることでカットオフ周波数を変更できる。

トランジスタのベースに流す電流によって、コレクタ・エミッタ間に流れる電流を変化させることができる。これは、コレクタ・エミッタ間の抵抗値が変化するのと同じになる。トランジスタの抵抗値が大きくなりすぎるのを防ぐため、47kΩの抵抗で変化の上限を決めている。CVにエンベロープジェネレータの出力を入力させるとオートワウになる。

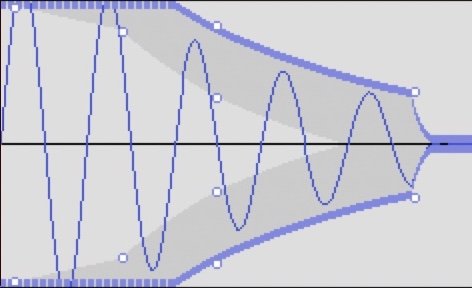

VCFは、グラフのようにカットオフ周波数の頂点が移動する。エフェクターのワウやオートワウはまさにこの原理で動いている。実際、今回紹介したVCFはオートワウ回路を流用したもの。

オペアンプ1つで作れるので、デュアルオペアンプのもう片側は4700pFのコンデンサを0.022uFに変更してVCFを2つ作った。このVCF回路は位相が反転するので、原音とミックスする際には注意する。