低周波で使えるAM変調回路(トレモロ・リングモジュレータ)

動画

FETを使ったAM変調の実験の様子を動画にしました。ピアノ音源をAM変調させてさまざまな音色を作り出しています。

変調に使ったオシレータは三角波発生器です。

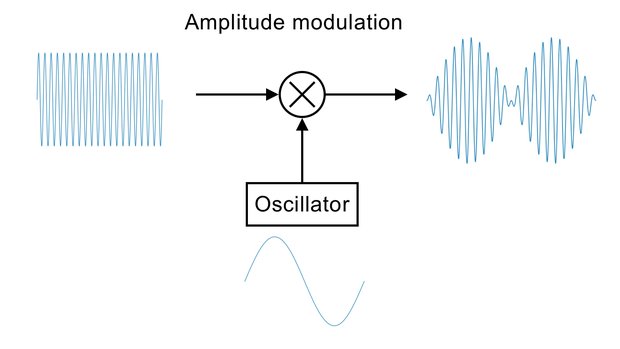

振幅変調の原理

信号\(sinα\)を信号\(sinβ\)で振幅変調する場合、次のように三角関数の積和の公式が成り立つ。

$$sin{α}sin{β}=\frac{1}{2}\{sin(α+β)+sin(α-β)\}$$つまり、この式のようにsin波の掛け算はsin波の足し算で表現できるのだ。

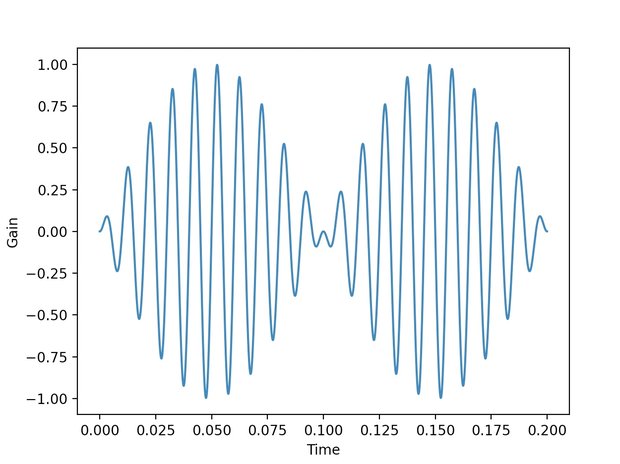

Pythonで振幅変調のシミュレーション

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

if __name__ == '__main__':

rate = 44100

T = np.arange(0, 0.2, 1 / rate)

fa = 100 # 100Hz

fb = 5 # 5Hz

s = []

for t in T:

sin_a = np.sin(2 * np.pi * fa * t)

sin_b = np.sin(2 * np.pi * fb * t)

s.append(sin_a * sin_b)

plt.plot(T, s)

plt.xlabel('Time')

plt.ylabel('Gain')

plt.show()FET1石で作るAM変調(トレモロ・リングモジュレータ回路)

FETを使ってトレモロやリングモジュレータのような音響効果が得られる回路を作ってみた。トレモロもリングモジュレータも原理は振幅変調(AM)である。

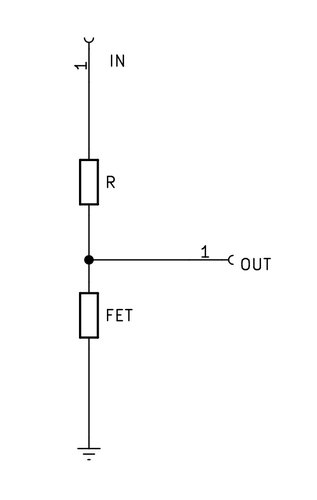

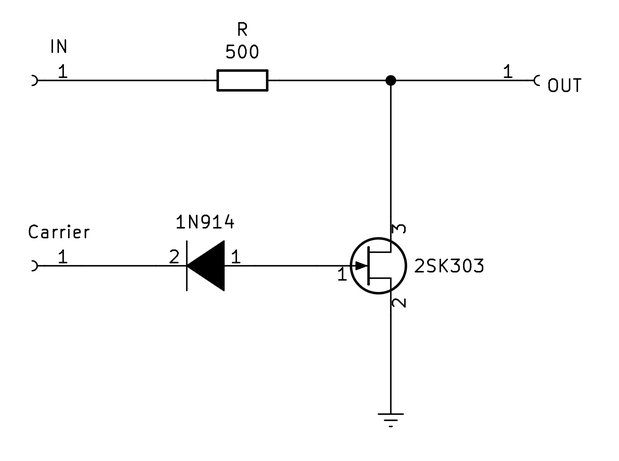

回路図

FETは2SK30Aの代用として使える2SK303を選んだ。もちろん2SK30Aでも良いが、端子の並び順がそれぞれ異なるので注意しよう。

| FET | 端子1 | 端子2 | 端子3 |

|---|---|---|---|

| 2SK30A | S | G | D |

| 2SK303 | G | S | D |

| 2SK369 | D | G | S |

ダイオードは小信号用であれば大抵代替できると思う。

回路図中の抵抗Rは100Ωから1kΩあたりが使える。抵抗値が小さいほど原音がミックスされやすくなる。

この回路、見ての通り無電源で動作する。ただし、入力信号のインピーダンスは十分低く、出力の接続先機材の入力インピーダンスは十分高いものでないと動作しない。よって、ギターのような楽器を直接繋ぐことは不可能である。その場合は、前段にバッファー回路を必ず入れることを付け加えておく。

2SK303データシートはこちらから。 2SK303データシート

動作原理

この回路の動作原理は至って簡単。先ほどの、AM Mixerを簡略化したのがこの回路図である。抵抗RとFETの抵抗によって入力電圧を分圧しているだけなのだ。だから抵抗Rが小さいほど、入力電圧と出力電圧が分圧されにくくなり、つまりは原音がミックスされやすくなるわけだ。 ちなみに、今回使用した2SKの番号のつくFETはNチャネルと呼ばれ、ゲートの電圧が大きいほどドレインソース間の電流が流れやすい性質をもつ。言い換えれば、ゲート電圧によってドレイン-ソース間の抵抗値が変化するのだ。

フォトカプラによる可変抵抗と違い、FETは高速で動作するのでLFOのような超低周波だけでなく、数キロHzまでの周波数の入力が可能になっている。つまりは、リングモジュレータのような使い方ができる筈。

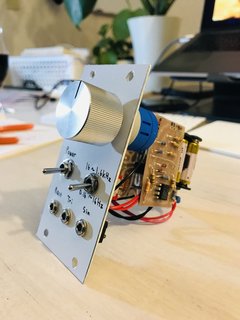

さて、このAM Mixerをブレッドボードで使いやすいようにモジュール化して音響実験を行ってみた。

AM Mixerの音響実験

冒頭で紹介した動画では2つの可変抵抗を使っている。RATEに当たるのが、三角波の周波数を変化させる抵抗(ディケイドボックス)である。これは以前こちらの記事で製作したものだ。

また、DEEPTHは三角波の出力電圧をボリューム抵抗で分圧しているだけだ。これらによって音色の印象を大きく変えることができる。

動画のように、オシレータの周波数がLFOのように数Hz程度の低周波ならゆらゆらしたトレモロの音になるし、数キロHzなら予想通りリングモジュレータのような金属音になっていく。ただし、このAM Mixerモジュールではオシレータの周波数が高くなると音が歪んでしまって、あまりキレイな音でなくなる。Moogやエレハモのようなリングモジュレータ製品を作ろうと思ったら容易ではないのかもしれない。とはいえ、用途によっては十分使えそうな回路なので参考にしてもらえれば幸いである。

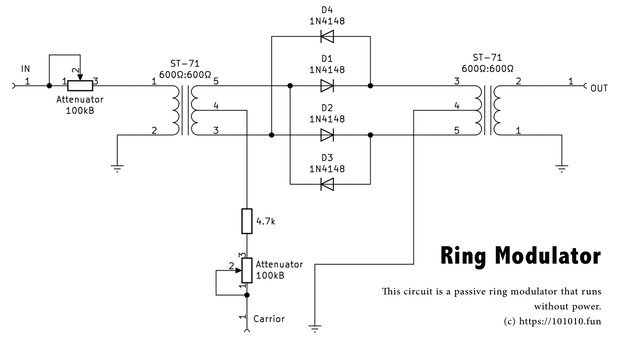

トランスを使ったリングモジュレータ【モジュラーエフェクタ制作】

サンスイのトランスST-71を使って、本格的?なリングモジュレータを作ってみた。FET版のAM変調より、キレイなサウンド効果が得られる。LFOを別途用意すれば、他に必要な部品はダイオードと抵抗のみ。無電源で動かすことができるパッシブリングモジュレータ。トレモロ音から金属音まで、自由自在に音を操ることができる。

つかうもの

山水のトランス、ST-71を使用。ST-71は600Ω:600Ω。回路の絶縁に使われたり、アンバランスをバランス変換させるために利用されるトランス。

回路図

最初にも説明した通り、リングモジュレータはAM変調そのものである。つまりは、信号と信号の掛け算にすぎない。CarriorにLFOなどの超低周波信号を入力すれば「トレモロ効果」が得られる。また、数百〜数キロヘルツの信号をかけ合わせれば、いわゆるリングモジュレータエフェクターの「摩訶不思議なサウンド」になる。

動作の仕組み

実は先ほどの回路ですが、D1とD2の「ダイオード2つだけ」でも立派にリングモジュレータの効果は得られる。Carriorの信号がプラスの時、D1とD2がオンになりINからの信号が出力される。そして、Carriorの信号はセンタータップで打ち消されて出力には乗らないという仕組み。

とは言え、実際にはCarriorの信号は少しだけ出力に混じってしまう。ここらへんは、トランスのセンタータップの精度だったり、ダイオードのVfのバラつきだったりと色々な理由がありそう。Carriorの信号を打ち消すために、Carriorの信号の一部を反転させて出力とミックスさせている回路図を見かけたことが。Null回路と書いてあったので、Carriorの信号を補償するんだと思う。

ダイオードの種類

ダイオードはシリコンダイオードの1N4148を使用。ゲルマニウムダイオードやショットキーバリアダイオードでも動作可能。順方向電圧Vfが違うためか、変調のかかり具合が変わる。ダイオードを入れ替えて音を比較したところ、シリコンダイオードが一番しっくりきた。

「パッシブ」リングモジュレータ

このリングモジュレータは、ご覧の通りトランス・ダイオード・可変抵抗のみで作られているため電源の必要がない。つまり「パッシブ」リングモジュレータと言える。もちろん実際にはCarriro用の発振器が必要だから、どこかしらで電気信号が供給されるわけだが。ギターなどのハイインピーダンス楽器を直接入力することはできないので、入力にはプリアンプやバッファー回路も必要となる。

入力段のアッテネータ

さて、一般的なオペアンプ出力だと600Ωの負荷は高すぎる。そのため、入力には可変抵抗のアッテネータを設けている。アッテネータの役割は、入力のインピーダンス変換によるオペアンプの保護と、音質や音量を調節すること。とくに、Carrior側のアッテネータは必須。最低4.7kΩ以上ないと、Carriorへ入力したLFOの発振が止まってしまった。