金管楽器のようなベースファズを作ってみた|Bass Brass Fuzz|自作エフェクタ製作

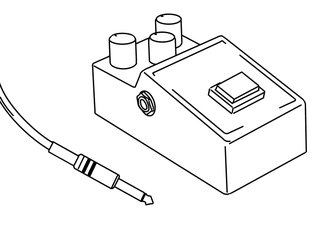

この記事では、管楽器のような音色を奏でる自作エフェクターのベースファズをご紹介いたします。トランジスタ1石だけを使った、超簡単なファズ回路です。ベース専用というわけではないのですが、ベースにエフェクターをかけるとトロンボーンのような音色に変化して楽しいです。そんなわけで「Bass Brass Fuzz」と名付けることにしました。電子工作初心者の方でも簡単に作れる回路です。

本記事のエフェクタは「TROMBA」の名前で完成品として販売中です!

つかうもの

はじめに本記事でつかう電子部品をご紹介いたします。

BLランクのトランジスタ

汎用的なトランジスタ2SC1815を使用しました。ランクは増幅率の高いBLランクを使用しましたが、他のトランジスタでも代替可能です。

▼ トランジスタのランクについてはこちら。

まろやかな歪み、ゲルマニウムダイオード

クリッピングするためのダイオードとして、ゲルマニウムダイオードで有名な1N60を2つ使います。シリコンダイオードはザラついた歪みになり、味気ない感じです。ゲルマニウムダイオードにしてみたところ、自然でまろやかで管楽器のような音色にピッタリでした。

その他の電子部品

その他にカーボン抵抗やコンデンサを使います。具体的な値は次の回路図を参照してください。

Bass Brass Fuzzの回路図

下図は、管楽器のような音色を奏でるベースファズ「Bass Brass Fuzz」の回路図です。J1の端子はそれぞれ、O(OUT)、I(IN)、V(9V)、G(GND)の意味です。

この回路はパッシブベースの入力を想定してます。出力インピーダンスの低いアクティブベースだとうまく歪みません。

以下、この回路の簡単な解説です。

ダイオードのクリッピング回路

ダイオードに電圧をかけると、電圧降下が起きるのですが、順方向に電流が流れているときに降下した電圧のことを順方向電圧(Vf)と呼びます。ダイオードに音の信号(電圧)をかけると、Vf以上の電圧はカット(クリップ)され、音が歪むという仕組みです。ディストーションやオーバードライブの回路でよくやられる方法です。

また、ダイオードには極性があり、電流は一方向にしか流れません。プラスマイナスの両方をクリップするためには、2つのダイオードを逆向きに並べる必要があるわけです。このような回路を、クリッピング回路やクリッパ回路などと呼びます。

さて、シリコンダイオードの場合、一般にVfは0.6V程度ですが、ゲルマニウムダイオードの場合はVfが0.3V程度と低めです。ここら辺の違いが、歪みの音色にも現れるのでしょう。

▼ オーバードライブも作りました!

自己バイアス回路

トランジスタの役割を考える上で、ダイオードやコンデンサを取り払うと分かりやすいです。先ほどの回路は、トランジスタの自己バイアス回路と呼ばれるものを使ってます。

トランジスタの自己バイアス回路は、コレクタの出力の一部(入力信号とは逆相)が負帰還抵抗を介してベースへ戻ります。このフィードバックにより、温度安定性が高く、また周波数特性が良い特徴があります。ただし、自己バイアス回路では入力インピーダンスを高くはできません。

実はこの入力インピーダンスの低さが、管楽器のような音色を作る要素になっていました。本来パッシブベースは出力インピーダンスが高いため、入力インピーダンスが高い回路で受けないと音質が劣化してしまいます。しかし、そのことが逆に功を奏し、良い感じで高域が削られてキレイに歪んでくれます。逆にアクティブベースだと信号のインピーダンスが低くて意図したように歪んでくれませんでした。

コンデンサで高域をカット

さて、負帰還抵抗に並列に入っているコンデンサC2は、高音成分を除去するハイカットフィルタの働きをします。数十pFから0.1μFのあいだで音を聴きながら検証し、最終的に0.022μに決定しました。

Bass Brass Fuzzの制作

ここまで紹介してきた内容で、Bass Brass Fuzzを基板から制作してみました。

配線をトナー転写

レーザープリンタのトナー(プラスチック粒子)を、転写シートに印刷して、アイロンでカット基板へ転写します。カット基板はあらかじめスチールタワシで擦って、アルコールで脱脂してから転写すると失敗しにくいです。

細かい欠け部分は、レジストペンで修正します。サクラの油性マジックでも代用可能です。

エッチング、はんだ付け

エッチング液で銅を腐食させます。残ったトナー部分はアセトンで除去します。その後ルーターの0.8mmドリルで穴あけしました。

最後にフラックスを塗って、電子部品をはんだ付けして完成です。

Bass Brass Fuzzの性能

ここでは実際にBass Brass Fuzzを作ってベースで試奏してみました。

音色

こちらの動画で「Bass Brass Fuzz」の音色を聴くことができます。ベースはスタインバーガーのパッシブベースです。ベースの出力から「Bass Brass Fuzz」へつなぎ、DIを通して録音してます。管楽器らしさを出すために、リバーブ(ホール)を全開でかけてます。

▼ ちなみにこちらのTASCAMのDP-03SDで録音、マスタリングしました。

いかがでしょうか?トロンボーンのような金管楽器の音色に聴こえませんでしょうか?金管楽器奏者の方には怒られますが、私耳にはそれっぽく聴こえます。ジャコパスのようなフレットレスベースの音色にも感じます。バンド向きのエフェクターではありませんが、ソロベースとして使えそうです。なかなか楽しいエフェクターができました^^

より金管楽器の音色に近づけるコツとして、フロントピックアップを絞りぎみ、リアピックアップを全開にして指弾きするといいでしょう。フレットレスベースに改造したアコベなら、さらにトロンボーンに近づきそうです。そのうち試してみます。

消費電流

「Bass Brass Fuzz」の消費電流を測定すると、わずか710μA(0.71mA)でした。9Vアルカリ電池(006P)の容量は、500mAhくらいといわれてますから理論上なんと、704時間も動かすことができる計算になります。市販のエフェクターのバッテリー消耗を考えてみると、今回のファズ回路はかなりエコなエフェクターになりました。

金管楽器(トロンボーン)の音色と周波数特性の比較

さらに金管楽器の音色の秘密を探るべく、トロンボーンを例に研究してみました。下図は、トロンボーンのサンプリング音と「Bass Brass Fuzz」の音を使って、それぞれの周波数特性を調べて比較したグラフです。

グラフの中の青丸が基音で、緑が2倍音、黄が3倍音になります。トロンボーンの音色は2倍音が強めであることが分かりました。ここら辺の倍音のバランスが金管楽器の音色の秘密であると想像します。

トロンボーンの音色の秘訣

パッシブベースのハイインピーダンス出力な楽器をBass Brass Fuzzへ直接入力すると、音質劣化が起こることは先ほども伝えました。具体的には、入力側のカップリングコンデンサによって低音域がカットされることが予想されます。しかしそのことがある意味トロンボーンの音色に近づいた秘訣です。

なぜなら先ほどの周波数特性の図で、Bass Brass FuzzのG1、D1では基音より2倍音の方が強くなってます。つまり、トロンボーンの2倍音の関係と似ているのです。

基音より2倍音を強調させてあげれば、金管楽器の音色に近づくのでは?

これが事実だとしたら、面白いですね!2倍音が得意な回路に差動増幅回路がありますから、それを組み合わせてみても面白そうです。