ホワイトノイズ回路|トランジスタ、オペアンプ、ツェナーダイオードで作る3つの方法

この記事では、ホワイトノイズをアナログ電子回路で作る方法をご紹介いたします。具体的にはツェナーダイオードとオペアンプ、トランジスタで作る3つの方法をご紹介いたします。ホワイトノイズはアナログシンセサイザーなどにも応用できる回路です。また、スピーカーの周波数測定試験に使ったり、環境音の雑音消しや、癒しとしてのBGMにしたりできます。

ホワイトノイズとは

ホワイトノイズとは、すべての周波数帯域で同じ振幅をもったノイズのことです。同じ振幅ですから、音量(ゲイン)がすべての周波数で同じになるようなノイズということです。

この世は無数の電磁波が飛び交うノイズまみれな世界ですが、いざ、キレイなホワイトノイズを作ろうと思うとこれが結構むづかしいんです。ホワイトノイズはすべての周波数帯域で均一な状態にしなければならないため、でたらめなノイズではホワイトノイズとは呼べないのです。本記事を書くにあたっていろいろ実験をくり返し、ようやくホワイトノイズらしい音、波形になりましたのでご紹介いたします。

こちらのYouTubeで、実際にアナログ回路で作ったホワイトノイズのサウンドをご視聴いただけます。

ホワイトノイズを発生できる3つの電子回路

ホワイトノイズを発生できる3つの電子回路をご紹介いたします。

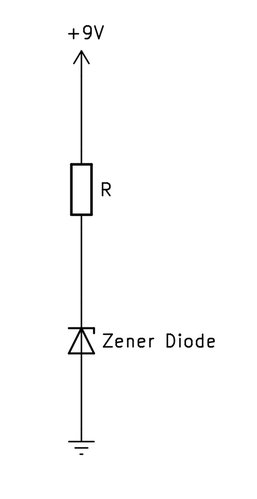

ツェナーダイオードによるホワイトノイズ

はじめに、ツェナーダイオードによるホワイトノイズ発振器のご紹介です。

下図のようにツェナーダイオードに電圧をかけるとホワイトノイズが発生します。正し微弱信号なのでトランジスタなどで増幅する必要があります。

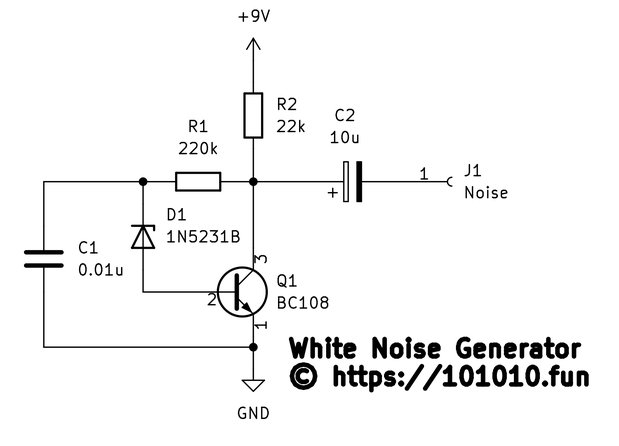

巷の回路を少し改造したものが次になります。ツェナーダイオードによるホワイトノイズ発生器の回路図です。

確かにホワイトノイズが発生したのですが、同時にリップルのようなノイズも混入してしまいました。1N5231Bは5.1Vのツェナーダイオードです。それ以下の電圧ツェナーだと発振しませんでした。また、もっと高い電圧のツェナーダイオードでも試してみたいです。

BC108はNPNのシリコントランジスタです。金属パッケージに入った古いトランジスタですが、ゲルマニウムトランジスタではありません。シリコンです。2SC1815でも試しましたが、キレイなホワイトノイズにならないのでBC108を指定します。BC108はギターエフェクターの Fuzz Face に使われるトランジスタとして有名です。

オペアンプによるホワイトノイズ

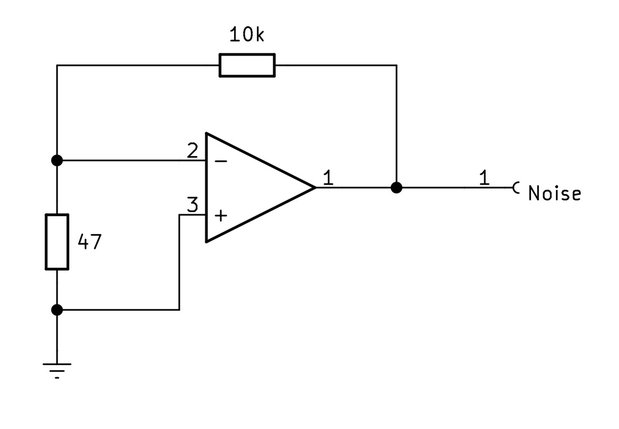

次に、オペアンプによるホワイトノイズ発生器の回路図を紹介します。下図のように100Ω以下の低い抵抗で反転入力と非反転入力をつなぎます。そして、非反転入力をアースへ落とします(オペアンプを単一電源で動かしている場合は、アースではなくバイアスへ接続)。

これでオペアンプがホワイトノイズ発生器になります。10kΩのフィードバック抵抗が大きすぎると、ホワイトノイズが発生しなくなるので注意しましょう。この回路の出力信号は小さいので、後段に増幅回路を設けるのが実用的です。

さて、この回路をブレッドーボードで組み立てて、発生したノイズの周波数特性を調べてみました。オペアンプをそれぞれ「NJM5534」「TL072」「NJM4558」「NJM022」と入れ替えて周波数特性の違いを調べました。すると、「TL072」>「NJM4558」>「NJM022」の順で特性がホワイトノイズに近くなり、残念ながら「NJM5534」はノイズが発生しませんでした。 こちらは一番ホワイトノイズに近づいたTL072の周波数特性です。

高域になるにつれゲインが下がるので、少しこもった音質のホワイトノイズでした。改善方法が分かりませんので、オペアンプでのホワイトノイズ発生回路はここまでとします。

トランジスタによるホワイトノイズ

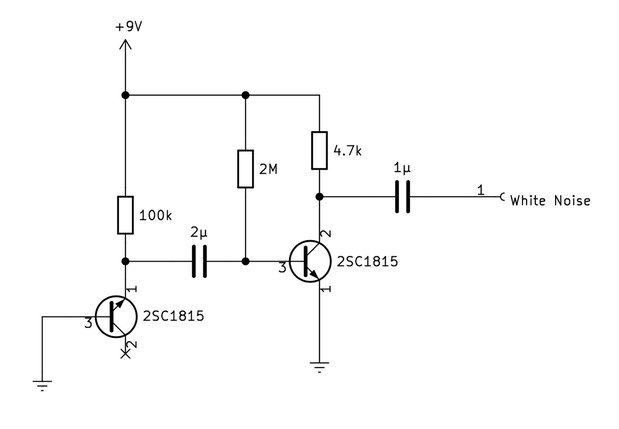

最終的に、トランジスタを使ったホワイトノイズ発生器をご紹介します。実はトランジスタによるホワイトノイズが一番キレイでした。回路図の前段のトランジスタがホワイトノイズ発生回路で、トランジスタのベース-エミッタ間に逆方向電圧をかけることでホワイトノイズを発生させてます。真面目に電子回路設計をやられている方には怒られますが、アナログシンセサイザーなどではよく使われるている方法です。

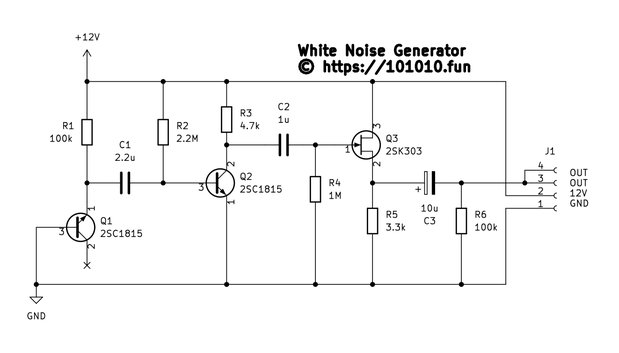

前段で発生したホワイトノイズはやはり微弱信号なので、後段のトランジスタで信号を増幅させてます。さらに、実用的にするため出力にバッファー回路を設けたホワイトノイズジェネレーターを作ってみました。

トランジスタは、2SC1815を指定します。他のトランジスタだとノイズが発生しない場合があります。また、2SC1815でも個体差がありますので、いくつかのトランジスタを試して一番元気に発振する石を探しましょう。

前段のベース-エミッタ間の電圧を測定すると、8.27Vの定電圧になりました。このことから、9V電池で動かすにはギリギリすぎるため12V以上の電圧で使うのがおすすめです。また、回路を少し変更すれば2SA1015でも作ることができます。

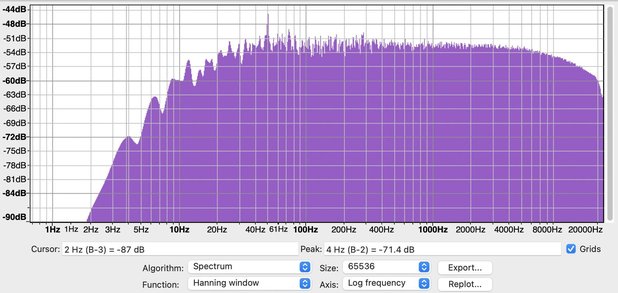

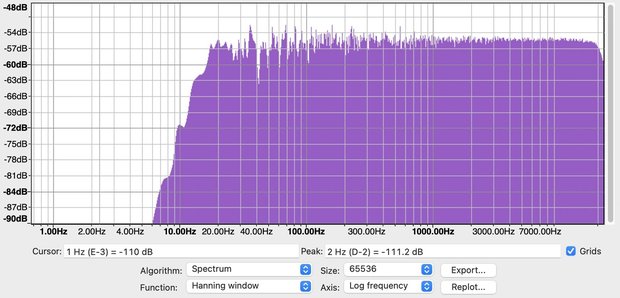

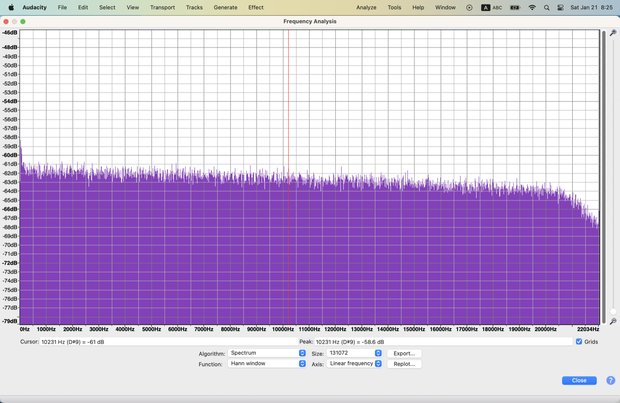

発生したホワイトノイズの周波数特性を調べたグラフが下図です。

ご覧のとおり、キレイなホワイトノイズの周波数特性です。20Hzから20kHzまでほぼフラットな特性なので、オーディオのような低周波機材で使う分には問題ありません。

▼ 下記リンクから、2SC1815で作ったホワイトノイズの音が聴けます。 アナログ版ホワイトノイズ

▼ こちらはパソコンで作ったデジタルのホワイトノイズです。 デジタル版ホワイトノイズ

アナログとデジタルのホワイトノイズを聴き比べてみてください。違いが分かりますでしょうか?(笑)

回路図

Q1のトランジスタがホワイトノイズの発生源です。トランジスタの正しい使い方セオリーでは間違っている使い方です。なぜならエミッタからベースへ逆電圧をかけているからです。NPNトランジスタなので、ダイオードの極性を間違えて逆方向に電圧をかけているようなものです。しかしこれが良いのです。これで良いのです。こうすることでホワイトノイズが発生します。

詳しい理屈は知りませんが、古くから使われている方法のようです。moogのアナログシンセサイザーや発振器の回路図を確認すると、このようなトランジスタを使ったノイズ発生回路を見ることができます。

下記サイトの「minimoog schematics 09」では、ミニモーグシンセ内部のホワイトノイズ発生らしき回路が紹介されていました。 Mini moog Operation Manual, Mini moog Schematics, Mini moog Sound Charts

同じ品番のトランジスタでも、このようなホワイトノイズ発生源として使おうとすると個体差があります。何個か試して、勢いよく発振するものを選びましょう。

Q1で発生したホワイトノイズ信号は微弱信号なので、そのままでは使いずらいです。そこでQ2で信号(電圧)を増幅します。いわゆるアンプ回路ですね。しかし、電流が微弱のままです。つまりハイインピーダンス出力の状態です。このままだと外部ノイズに弱かったり、入力する機材によっては音質劣化されます。そこでさらに、Q3で電流を増幅します。Q3はバッファー回路になります。

▼ ギターエフェクタなどでよく使われるバッファー回路なので、覚えて損はないです。

▼ 本記事の回路図とは異なりますが、Amazonさんからはホワイトノイズキットも販売されてます。

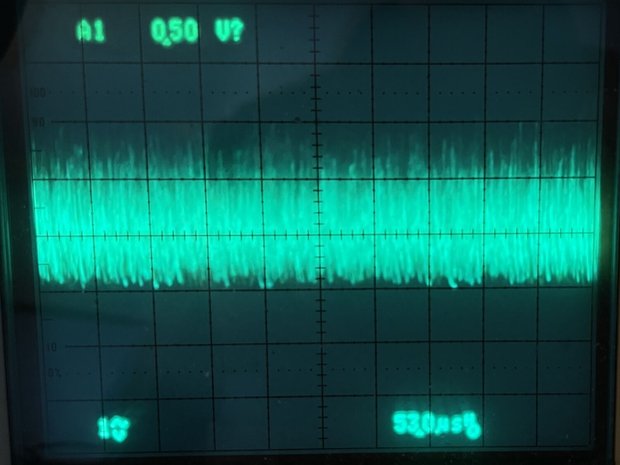

ホワイトノイズの波形

オシロスコープでホワイトノイズの波形を確認してみました。12V電源で約2Vppのホワイトノイズが発生することがわかりました。サンプリングして周波数特性を調べてみると、若干高域へ右肩下がりでしたが、-1dB程度ですのでデジタルノイズと聴き比べても違いはわかりませんでした。

ホワイトノイズからピンクノイズを作る

ホワイトノイズは「シャー」といった高音のノイズ目立つのがホワイトノイズの特徴です。一方でホワイトノイズと似て非なるものに「ピンクノイズ」があります。ピンクノイズの場合は「ザー」といった感じでホワイトノイズよりは暗い印象のノイズです。

▼ ピンクノイズの音 デジタル版ピンクノイズ

いかがでしょうか?ピンクノイズは滝の音に似ていませんか?ピンクノイズとは、周波数に反比例してパワーを減衰させた音です。そのことから、ピンクノイズを「1/fノイズ」とも呼びます。「1/fゆらぎ」という名前を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。実は、自然界には「1/fノイズ」が多く存在してます。滝の音も1/fノイズに近い音です。

ところで正確なピンクノイズをアナログ回路で作ろうとすると、とっても難しいです。こちらの記事で解説してますが、興味ある方はご参考ください。

ピンクノイズ自体を発生させるのではなく、ホワイトノイズにフィルタをかけて擬似的なピンクノイズを作ります。具体的には、ラグリードフィルタによって-3dB/octの擬似的にピンクノイズを作ってます。