NPNシリコントランジスタで作る!Fuzz Face|2SC1815とBC108で自作エフェクター

この記事では、NPNトランジスタで作る!Fuzz Faceの作り方をご紹介いたします。国民的トランジスタの2SC1815を使って自作エフェクターのFuzz Faceを作ることができます。元祖のファズフェイスは、PNPのゲルマニウムトランジスタが使われていましたが、ゲルマニウムトランジスタは現在入手が困難です。シリコントランジスタでも代用できます。また、元の回路はマイナス電源で設計されてましたが、NPNトランジスタを使うことで回路がわかりやすくなり、作りやすくなりました。 この記事では2SC1815(2SC945)とBC108BのNPNシリコントランジスタを使ったFuzz Faceの制作例をご紹介してます。

Fuzz Faceについて

はじめに、Fuzz Faceの歴史をさらっておきましょう。

Fuzz Faceとは

File:Fuzzfacewiki1.jpg - Wikimedia Commons

Fuzz Faceはアービターエレクトロニクス社が1966年にを発表したエフェクタペダルです。その後の、製造会社はいろいろと変わり、今ではDunlop社がFuzz Faceを作ってます。

Fuzz Faceは、ギターの歪み系「ファズ」として人気があり、ジミー・ヘンドリックスがFuzz Faceを使用していたことはあまりにも有名でしょう。Fuzz Faceはエレキギターだけでなく、エレキベースでも使用しているミュージシャンがいるようです。

Fuzz Faceの音色

Wikipedia で紹介されている、シリコントランジスタ型のFuzz Faceのサウンドを聴くことができます。

こちらは「The Jimi Hendrix Experience」のライブ映像です。ワウペダルと、Fuzz Faceを使っているようすを見ることができます。 The Jimi Hendrix Experience - Voodoo Child (Slight Return) (Live In Maui, 1970) - YouTube

ファズという言葉

「ファズ」という言葉は元々、電気部品の破損やスピーカーの故障などよって発生する歪音のことだそうです。ただし、オーバードライブもディストーションもファズも、明確な定義はなく、音色の印象で決められていることが多いようです。

Fuzz Faceのトランジスタ

初期のFuzz Faceではゲルマニウムトランジスタが使われていました。その後、ゲルマニウムトランジスタの衰退とともに、シリコントランジスタへ移り変わっていきます。ゲルマニウムトランジスタとシリコントランジスタでは、歪みの音質にかなり違いがあります。そのため、初期のゲルマニウムトランジスタが使われていた初期のFuzz Faceを愛用する方も多いはずです。

Fuzz Faceはなぜ丸いケース?

Fuzz Faceの筐体が丸い形になった有名な話として、開発者のアイヴァー・アービターが、マイクスタンドの丸い台を見た時に思いついたそうです。マイクスタンドの土台は頑丈で、金属でできてますから、エフェクターに利用するにはちょうど良かったのでしょう。

2SC1815で作るFuzz Face

ここからは、実際にNPNシリコントランジスタを使ってFuzz Faceを制作した様子をご紹介いたします。

▼ メルカリでファズエフェクターキットを販売中!

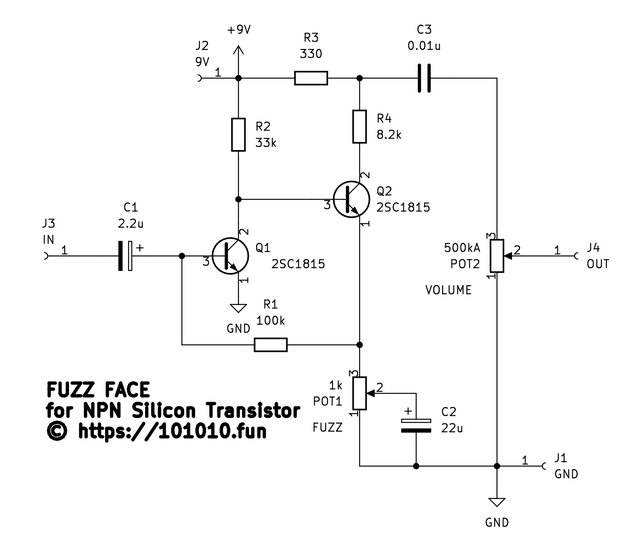

回路図

下図はNPNシリコントランジスタに置き換えたFuzz Faceの回路図になります。国民的トランジスタである2SC1815の他、2SC945などが代替可能です。

| 番号 | 値 | 部品 | 個数 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| C1 | 2.2uF | 積層セラミックコンデンサ | 1個 | 225 |

| C2 | 22uF | 電解コンデンサ | 1個 | 極性あり |

| C3 | 0.01uF | フィルムコンデンサ | 1個 | 103 |

| R1 | 100kΩ | カーボン抵抗 | 1個 | 茶黒黄金 |

| R2 | 33kΩ | カーボン抵抗 | 1個 | 橙橙橙金 |

| R3 | 330Ω | カーボン抵抗 | 1個 | 橙橙茶金 |

| R4 | 8.2kΩ | カーボン抵抗 | 1個 | 灰赤赤金 |

| POT1 | 1kB | 可変抵抗 | 1個 | |

| POT2 | 500kA | 可変抵抗 | 1個 | |

| Q1、Q2 | 2SC1815 GR | NPNシリコントランジスタ | 2個 |

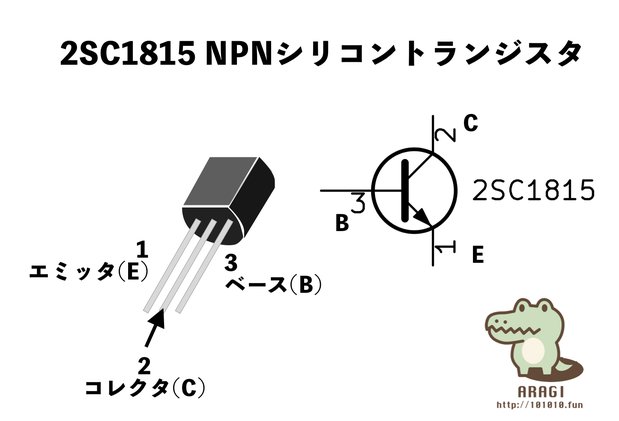

2SC1815のピン配置

2SC1815のピン配置は下図のとおりです。左からECBと並んでますので覚えて損はないです。

解説

二つのトランジスタを使って過激に増幅することで、音を歪ませてます。1kΩのPOTは歪み(FUZZ)を調整するものです。ただしギターからFuzz Faceへ直結で使うと、FUZZの調整がしづらいです。前段に バッファー回路 を挟んでからFuzz Faceへ繋いだほうが、キレイに歪みます。

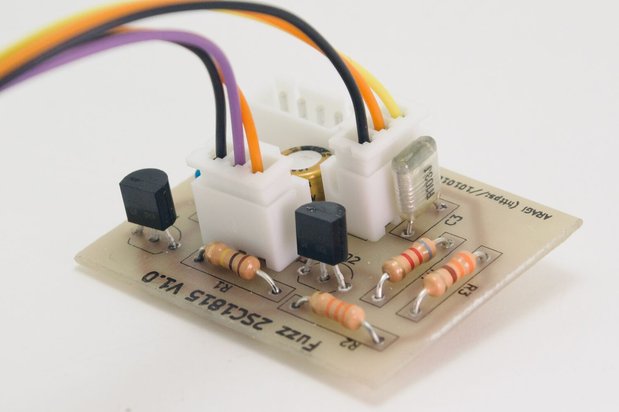

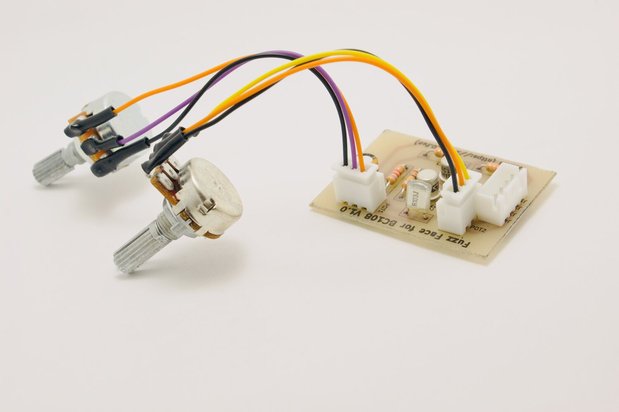

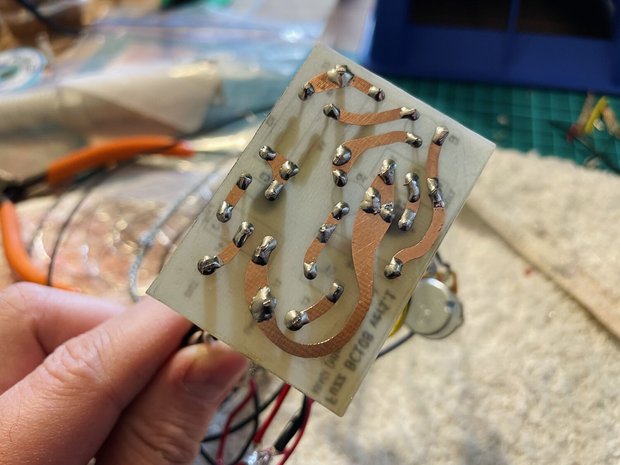

基板製作

実際にFuzz Faceのモジュールエフェクターを作ってみました。フリーソフトのKiCadを使って電子回路図を製図し、フットプリントを作成しました。その後、トナー印刷 → 転写 → エッチング → ルーター穴あけ作業で基板を制作しました。XHコネクタを取り付けて接続することで、次に紹介するBC108版のFuzz Faceと簡単に入れ替えが可能になります。

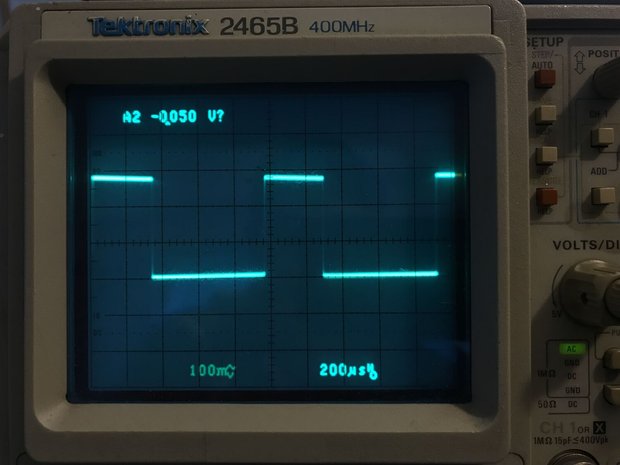

オシロスコープで波形の観察

Fuzz Faceの回路を組んでオシロスコープで出力波形を観察してみました。下の写真は、正弦波1kHzを入力した時の波形です。

想像通り、過激な信号増幅によってクリップされ、矩形波になってます。デューティ比を持ったPWM波形に近いですね。

下の動画はギターを鳴らした時の波形の様子です。

この動画では、ギターの1弦だけを鳴らしてます。音の減衰とともに、デューティ比がだんだん狭くなっていきます。入力信号の大きさ、つまりギターの音量によっては片側クリップのような波形になることが分かります。オペアンプのコンパレータで歪ませた音とも違くなるはずです。ここら辺が「Fuzz Faceらしさ」の音色を作り出すカギなのでしょう。

外部ノイズ対策

Fuzz Faceは回路内のインピーダンスが高いため、外部の電磁波ノイズを拾いやすいです。ですから、アルミケースに入れるなどしてシールド対策が必要になります。自作Fuzz Face基板をエフェクタケースに収納する様子を記事の後半で紹介してますのでご参考ください。

消費電流

自作したFuzz Faceの消費電流を測ったみたところ、0.8mA程度でした。9V電池を500mAhとすれば、625時間も稼働可能な計算になります。

入出力インピーダンス

Fuzz Faceの入力インピーダンスは低いようで、ギターを直結するとボリュームコントロールで大きく歪んだファズトーンから、クリーンな鈴なりサウンドまで音色を自在に操ることができます。しかし現代のエフェクターに慣れてる方だとコントロールしずらいです。その場合はバッファーやブースターなどを前段に挟むと良いでしょう。ただし、今度は歪みすぎて鈴なりサウンドを作るのが難しくなりますが(^_^;)

また、Fuzz Faceの出力インピーダンスも高めなので注意が必要です。Fuzz Faceからギターアンプへ接続する場合は大丈夫ですが、Fuzz Faceから直接録音機材へ繋ぐ場合は音質劣化が起こります。対処法としましては、DI(ダイレクトボックス)を通して録音機材へ繋ぐことで解決できます。

BC108Bで作るFuzz Face

BC108BというNPNシリコントランジスタを使ったFuzz Faceのご紹介です。BC108BのhFEは200〜450と低めです。このことからか、2SC1815とは違った優しい歪み方になります。

ゲルマニウムトランジスタのようなパッケージですが、BC108はシリコントランジスタです。70年代のジミ・ヘンドリックスはBC108Cで作られたFuzz Faceを使っていたという情報もありました。BC108CだとhFEが420〜800ですので、BC108Bよりも激しく歪むのかなと想像されます。

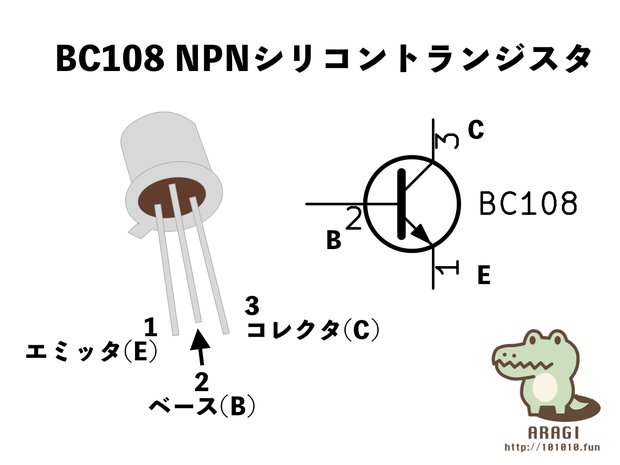

BC108のピン配置

BC108のピン配置は下図のとおりです。2SC1815とは並びが違いますので注意します。

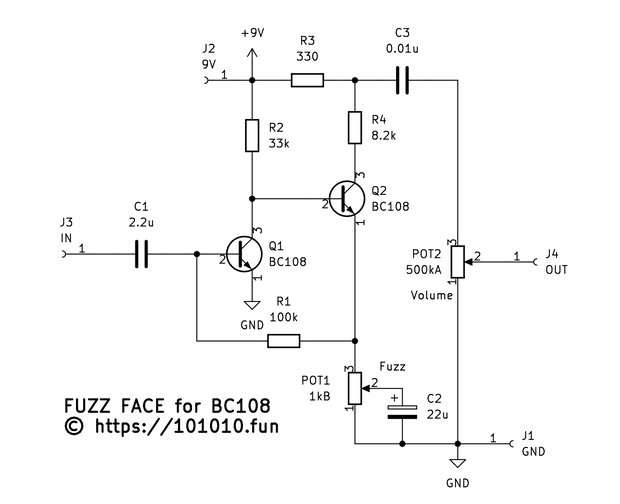

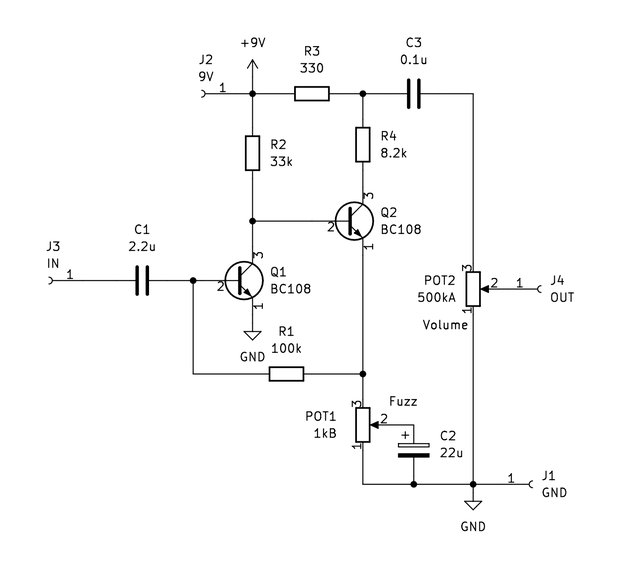

回路図

2SC1815のFuzz Face回路をBC108へ置き換えた回路図です。抵抗やコンデンサなどの定数は変わりありません。

| 番号 | 値 | 部品 | 個数 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| C1 | 2.2uF | 積層セラミックコンデンサ | 1個 | 225 |

| C2 | 22uF | 電解コンデンサ | 1個 | 極性あり |

| C3 | 0.01uF | フィルムコンデンサ | 1個 | 103 |

| R1 | 100kΩ | カーボン抵抗 | 1個 | 茶黒黄金 |

| R2 | 33kΩ | カーボン抵抗 | 1個 | 橙橙橙金 |

| R3 | 330Ω | カーボン抵抗 | 1個 | 橙橙茶金 |

| R4 | 8.2kΩ | カーボン抵抗 | 1個 | 灰赤赤金 |

| POT1 | 1kB | 可変抵抗 | 1個 | |

| POT2 | 500kA | 可変抵抗 | 1個 | |

| Q1、Q2 | BC108B | NPNシリコントランジスタ | 2個 |

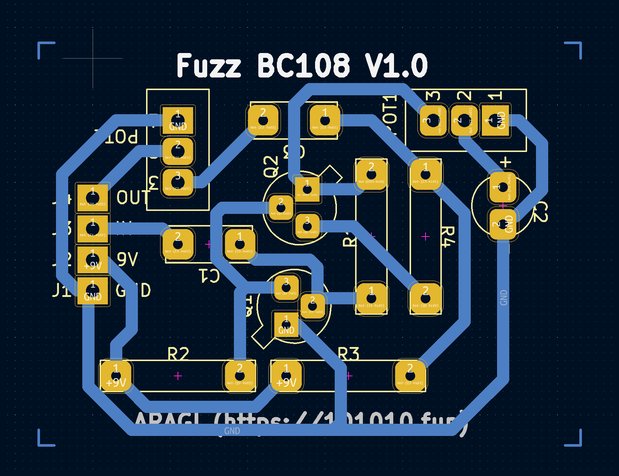

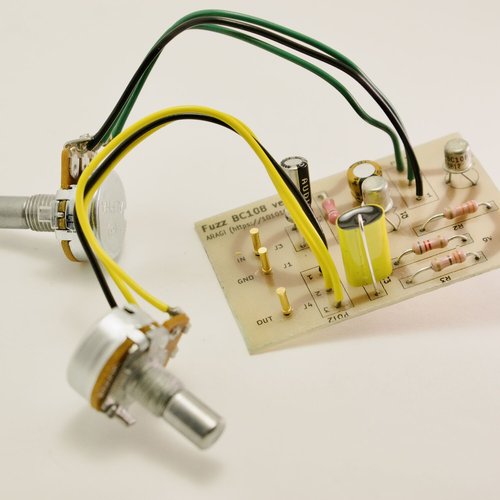

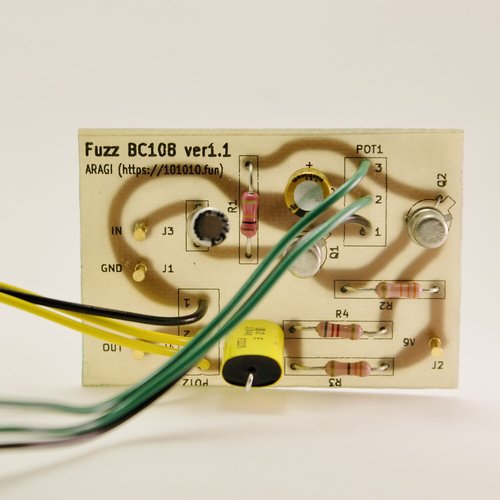

基板製作

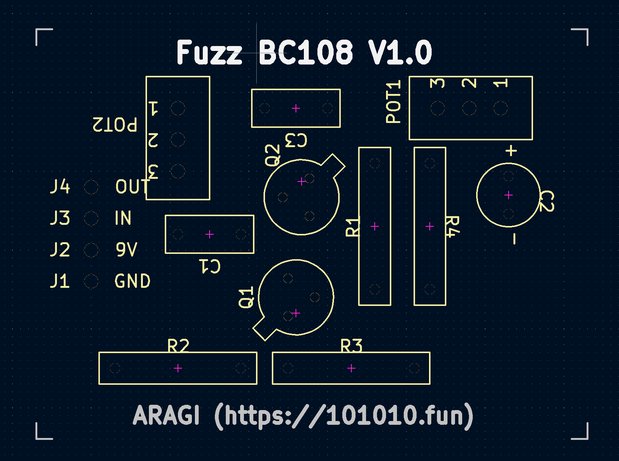

2SC1815はピンがECBと並んでいるのに対し、BC108ではEBCの順になります。そのため、フットプリントを作り直す必要があります。次のようにパーツを配置してフットプリントを作成しました。

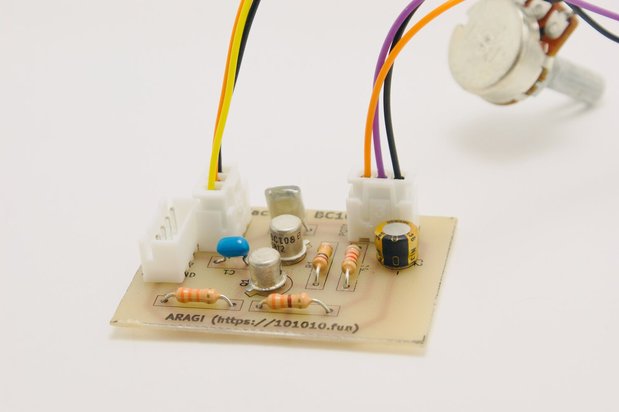

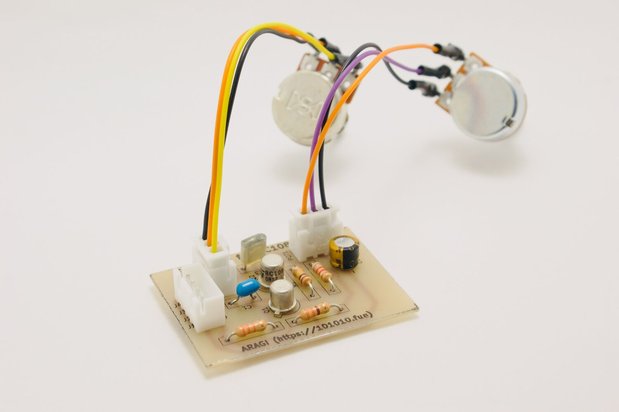

こちらが完成させたエフェクタモジュールです。

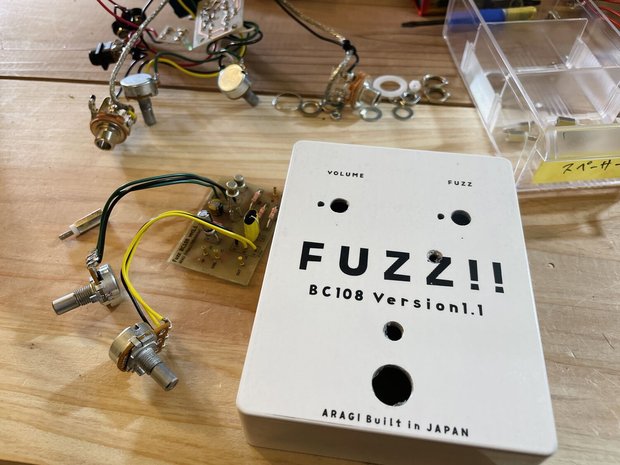

Fuzz Faceをエフェクタケースに収める(Version1.1)

BC108Bで作ったFuzz Faceクローン基板をエフェクタケースに収めてみました。パーツ選定や基板の配線の見直しを行ったところ、とても元気なサウンドになりました。

完成イメージ

エフェクタケースに収めるとこんな感じ♪ 文字はラベルシールで制作しました。

回路図(改良あり)

このFuzz Faceクローンでは少し改良点があります。

回路図をよく見ると、出力段のC3が0.01uFから0.1uFへ変更されております。この変更をやられている方はネット上でも多数、見かけられますよね。この効果はズバリ、低域を削られないようにするための改善です。

Fuzz Faceの後に入力インピーダンスが高い機材(ギターアンプとか)に繋ぐ場合には問題が起こらないのですが、入力インピーダンスの低い機材(録音機材とか)に繋ぐ場合は、C3が0.01uFだとかなり低域が削られてスカスカな音になってしまいます。Fuzz Face自体の出力インピーダンスが結構高いんでしょうね。Fuzzの音色自体は変わりませんから、この部分は0.1uFに変更した方が良いと判断しました。

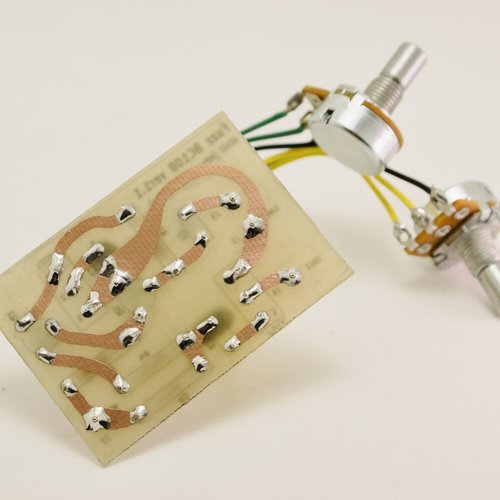

基板制作

左が「Version1.1」で右が「初期のバージョン1.0」の基板です。

ご覧の通り、Version1.1では基板が少し大きめで、配線が太くなりました。また、パーツ同士の間隔にゆとりを設け、ちょっと分かりにくいかもですがホール同士の間隔もかなり広げております。

これはパーツ同士の干渉を防ぐ狙いでして、端子の間隔をある程度空けたほうが浮遊容量(コンデンサ成分)が減って音がスッキリするんじゃないのかと。見事に、本来の電子パーツが持つ元気なサウンドになりました。

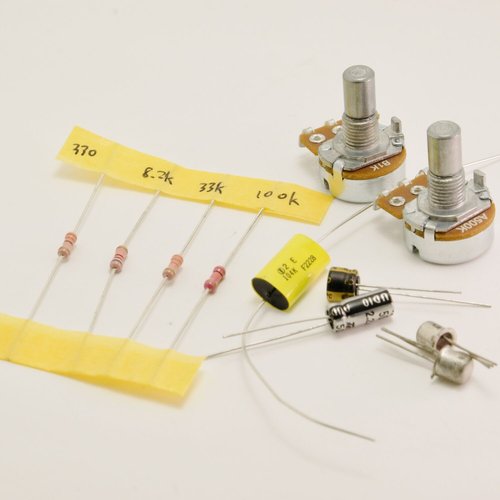

パーツ

東信工業のコンデンサやタクマンの1/2Wカーボン抵抗など、電子部品もできるだけ質の良いものを使いました。

| 記号 | 値 | 部品 | メーカー |

|---|---|---|---|

| Q1、 Q2 | BC108B x 2 | NPNシリコントランジスタ | 不明 |

| R1 | 100k | 1/2Wカーボン抵抗 | タクマン |

| R2 | 33k | 1/2Wカーボン抵抗 | タクマン |

| R3 | 330 | 1/2Wカーボン抵抗 | タクマン |

| R4 | 8.2k | 1/2Wカーボン抵抗 | タクマン |

| C1 | 2.2u | 電解コンデンサ | 東信オーディオ |

| C2 | 22u | 電解コンデンサ | ニチコンMUSE |

| C3 | 0.1u(104) | フィルムコンデンサ | 指月電気製作所 |

| POT1 | 1kB | 可変抵抗 | ALPHA |

| POT2 | 500kA | 可変抵抗 | ALPHA |

| 基板 | 板厚:1.0mm、銅箔厚み:35μm/0μm | CEM-3 | 株式会社矢島製作所 |

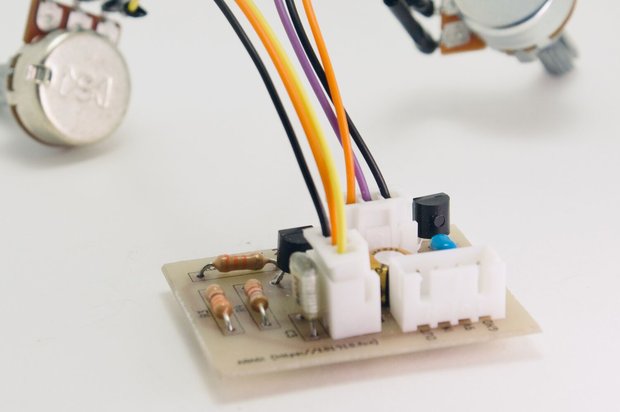

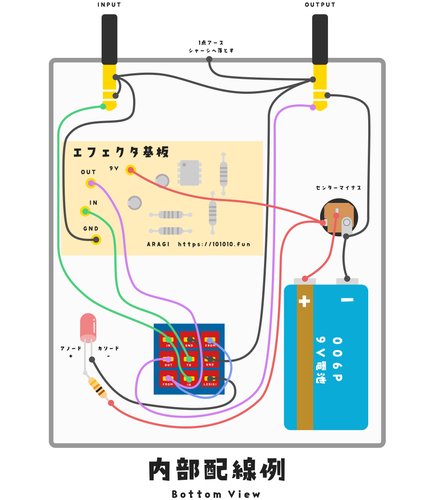

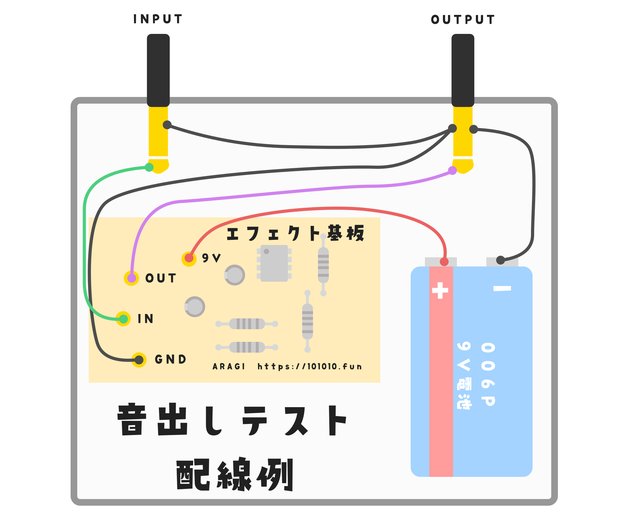

図のように配線すればすぐに音出しできるように基板を制作してます。

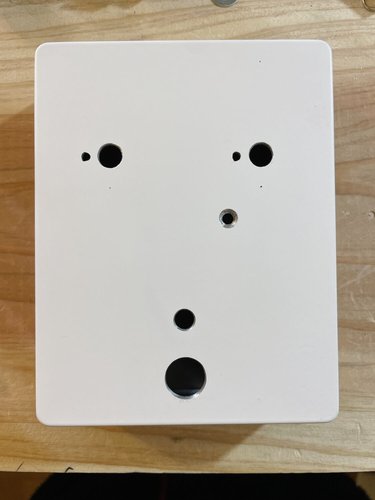

ケース加工

HAMMONDの1590BBの塗装済みケースを使用しました。ボール盤を使ってアルミダイキャストに穴あけしました。

文字の印字

表面の文字はレーザープリンタでラベルシール制作して貼り付けました。300dpiでmmをpixelに変換して、SketchとGIMPを使って制作しました。

\私が使ってるのはこちらの製品/

以前は2SC1815版の基板を入れてましたが、今回のFuzz BC108 Version1.1に入れ替えです♪(名残惜しいですが、2SC1815版には退去してもらうことになりました)

基板のはんだ付け

BELDEN8502と8501とKester44で電子部品をはんだ付けしました。フラックスは湿気など吸って音に悪影響ありそうですから、しっかり落とします。

フラックスを落とすにはサンハヤトのフラックスクリーナーがおすすめです。IPAでも落ちるっちゃー落ちますが、フラックスクリーナーよりは落ちずらいです。よくできてます、フラックスクリーナー♪

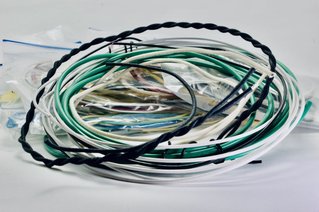

内部配線

線材は、BELDENの8501、8502あたりの太めのものを使ってます。Fuzz は外部ノイズを拾いやすいので、写真のように信号ラインにはシールドすると良いかと。だいぶ外部ノイズはおさまります。

プロミュージシャンの方に教えてもらった、トゥルーパスでも比較的フットスイッチノイズの少ない配線方法です(画像をクリックして拡大してください)。

仕上げ

スペーサーを使ってなんとか基板を固定。電池もギリギリ収納できました!