3端子レギュレータの使い方(5V→3.3V)

こんなこと、やります。

- 3端子レギュレータ(TA48033S)を使って、3.3Vの定電源をつくる

- TA48033Sおよび、LM78シリーズとAMS1117の使い方の解説

- 3端子レギュレータを使った事例の紹介

はじめに

この記事では、3端子レギュレータの使い方を解説します。

Arduinoなどのマイコンをやっていると、3.3Vの定電圧が欲しくなります。よく使うESP32やESP8266などでは、3.3Vが標準の電源電圧です。しかも、モバイルバッテリーの5Vから3.3Vの定電圧をとりだせると便利ではないでしょうか? そこで、3端子レギュレータTA48033Sを使って、モバイルバッテリーの5Vから3.3Vの定電源を作ってみました。ここで紹介するTA48033Sなら9Vや12V電源からでも3.3Vを作り出せます。また、LM78シリーズやAMS1117の使い方にも触れておきます。

つかうもの

3端子レギュレータ(TA48033S)

3端子レギュレータのTA48033Sを使います。TA48033Sは、16Vまでの入力電圧を入れることができ、それを3.3Vの定電圧へ変換します。 最大出力電流は1Aと比較的大容量ですので、Arduinoなどのマイコンボードで使うには十分な容量かです。

TA48033Sは秋月電子通商さんからご購入できます。 低損失三端子レギュレーター 3.3V1A TA48033S: 半導体 秋月電子通商-電子部品・ネット通販

AmazonでしたらLM78シリーズが入手しやすいです。LM78シリーズも同じ3端子レギュレータで、使い方もTA48033Sとほとんどかわりません。

また、AMS1117というチップ型の三端子レギュレータも人気です。

コンデンサ

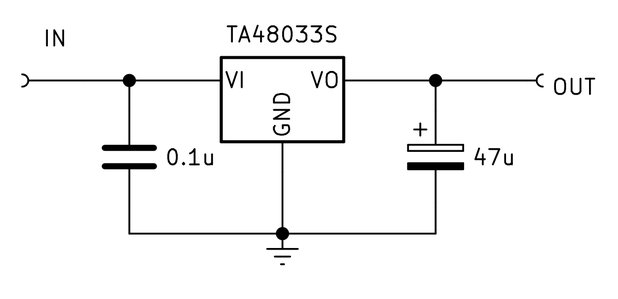

3端子レギュレータを使うには、セラミックコンデンサ0.1uFと、電解コンデンサ47uFが1つづつ必要になります。

3端子レギュレータの使い方

3端子レギュレータTA48033Sの使い方を説明します。あわせて、LM78シリーズやAMS1117の使い方にも触れておきます。

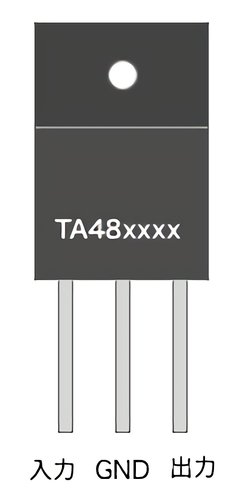

TA48033Sの端子の役割

3端子レギュレータの端子だけ間違えないように注意しましょう。 TA48033Sの端子の役割は次図のとおりです。

LM78シリーズもTA48033Sの端子と同じ並びですが、AMS1117では異なりますので注意しましょう。AMS1117では左から、GND、Vout、Vinのならびになります。

回路図

こちらの回路図のように、3端子レギュレーターにコンデンサを配線します。

放熱対策

3端子レギュレータでステップダウンされた分の電圧は、熱へと変化します。また、入力電圧と出力電圧の差が大きいほど、発熱も大きくなります。そのため場合によっては三端子レギュレータの放熱対策が必要です。熱伝導率の高いアルミのヒートシンクをつけたり、アルミケースと密着させて取り付けたりして熱対策を行います。

3端子レギュレータの実用事例

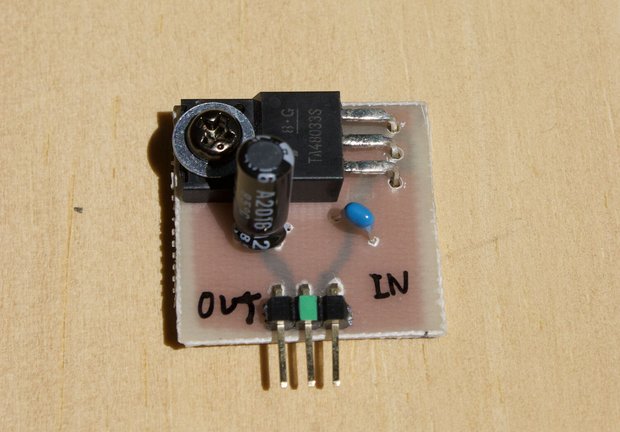

モジュール化

下の写真のように基板にはんだ付けしてモジュール化しておくと、ブレッドーボードで扱いやすくなり便利です。

すでにモジュール化されている製品もあります。下記の商品は、4.75〜12Vの入力電圧を3.3Vの固定電圧に変換するDC-DCコンバータです。出力電流は800mAと大きく、ESP32やArduinoなどを動かすには十分な値です。AMS1117というチップ型の三端子レギュレータが使われているようです。

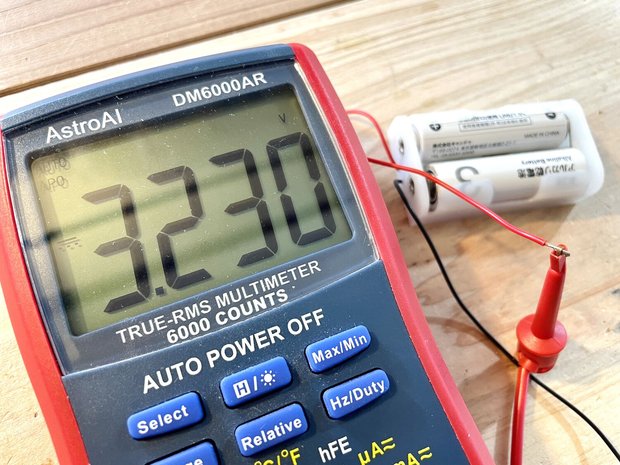

ダミー電池

こちらはZOOM H5の録音機材です。単三の乾電池2本で動かせるのですが、バッテリーの消耗が激しくて困ってました。

そこでダミー電池を作って、USBバッテリーから3Vの電圧を供給できるようにしてみました!

マジックテープを利用して、こんな感じでバッテリーをマウントすると便利になります。10000mAhのバッテリーですから数日持つようになりました。

3端子レギュレーターの出力は3.3Vですが、新品のアルカリ電池の電圧も2本で3.23Vと高めになってます。よって3.3Vの3端子レギュレーターでも問題ないと言えます。

▼ ちなみにダミー電池は、こちらのアダプタケースを加工して作りました。