スピーカー製作!ALTEC 604-8Hのエンクロージャーを作ってみた

以前にウーレイの同軸スピーカーを持っていた。音像が浮かび上がる定位の良さに感動したものだ。その後、スピーカーを手放してしまったが、また同軸スピーカーを楽しみたいと思いヤフオクを漁っていた。2ウェイ38cm同軸型スピーカーユニット「ALTEC 604-8H」を見つけ落札。アルニコ磁石なのは良いが、とにかくバカ重いスピーカーだ。

エンクロージャーは自作することにした。ここでは、エンクロージャーを製作した時の様子を残しておく。

はじめに

今回のスピーカー製作で役立った書籍をご紹介します。

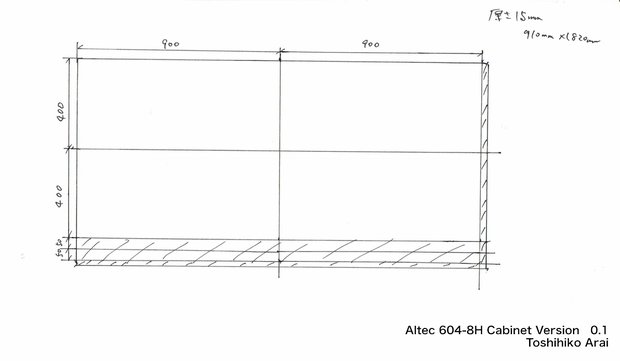

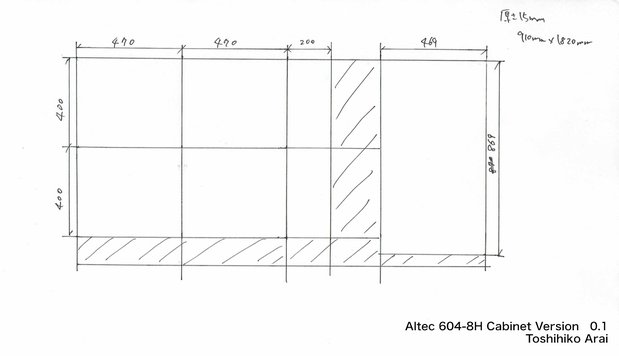

0日目 (7/12) エンクロージャー設計図

ALTEC 604に関する情報を集めていると、もともとこのスピーカーを納める箱はALTEC 620とALTEC 614があるようだ。620はスタジオモニター用の箱だが、614は家庭でも扱える少し小型のサイズになっており銀箱などとも呼ばれ親しまれている。

これらのキャビネットの設計を参考に独自の設計を行うことにした。 補強材など入れない状態での箱内部の体積は151リットルとなる。

バスレフの設計の記事も書いたので参考に。

15日目 (7/27) エンクロージャーの組み立て

東急ハンズにて15mm厚のMDF板3枚を設計図の通り加工してもらった。東急ハンズの値段は高めだが、ホームセンターでは出せない精度で加工してくれる。くり抜きや丸穴加工も丁寧にやってくれる。

後日、届いた木材を組み立てていく。接着は木工用ボンドのみで、釘などは使用していない。100均のクランプで固定したり、自重の重みで圧着したりうまい具合に工夫して強度を出していく。

23日目 (8/4) エンクロージャーの補強

書籍「スピーカー&エンクロージャー百科」を参考に補強を考えていく。

下の写真はエンクロージャーのV型補強浅だ。バッフル板と裏板を直線で補強してしまうと同相で動きやすくあまり補強にならないようなので、裏板の一番強度の高い部分からVの字にバッフル板を支えることで大きな補強効果を狙っている。

さらに余りの木材で補強を重ねていく。

スピーカー端子と吸音材はAmazonで購入できるこちらを利用した。東京防音の吸音材はグラスウールと違いチクチクせず扱いやすい。自己消火性もあり安心だ。

25日目 (8/6) ネットワーク回路

25日目 (8/6) スピーカーケーブルの制作

スピーカーケーブル製作。こちらもそれぞれアマゾンで購入したものだ。

26日目 (8/7) 塗装

そして台風が来る前に塗装を完成させた。

いよいよ、スピーカーユニットを取り付ける日が来た。

30日目 (8/11) スピーカー完成

オモイ、、デカイ、、

机の上に置くのは無理があるかもしれない。肝心の音は、低音が弱い感じだ。設置面での問題もあるだろうか。土台がテーブルの上であるのも安定感に欠けるだろう。またダクトは614や620とだいたい同じ大きさにしただけなので根拠がない。今後ちゃんとした設計調整が必要かも知れない。

インシュレーターが4点より3点の方が安定する原理のように、スピーカーを傾かせて三点で支えてみた。

60日目 (9/10) セッティング、調整

なぜなら広い部屋で聴く場合、リスニングポイントで高域は減少傾向にあるからだ。だからその場合でもこもった音にならないように高域を少し大きく出力されるようネットワーク回路を組んである。つまり低音が出ないのではなく、中高音域が大きすぎたのだ。私のようにスピーカーが近くにある場合は、ツイーターをガツンと絞るのが正解だろう。その結果、だいぶ上品で聴きやすい音になった。

また、スピーカーの向きも横置きに変えてみた。机の強度を強くし、木材挟んで3点で支えた。巷で流行っている10円玉インシュレーターも挟んでみたが効果のほどはわからない。横にしたことで安定感がまし、この向きの方が低音も聴こえやすくなったことは間違いない。

参考サイト

ALTEC 604-8H 一級品のラウドスピーカー アルテック 604