自作モジュラーエフェクタ(モジュラーシンセ)の構想

モジュラーエフェクターのラック制作

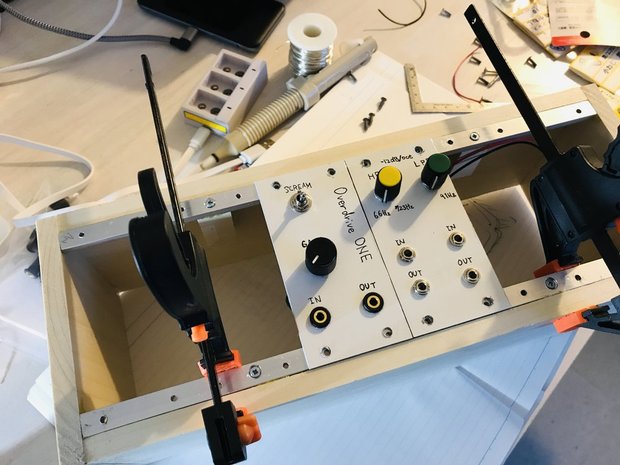

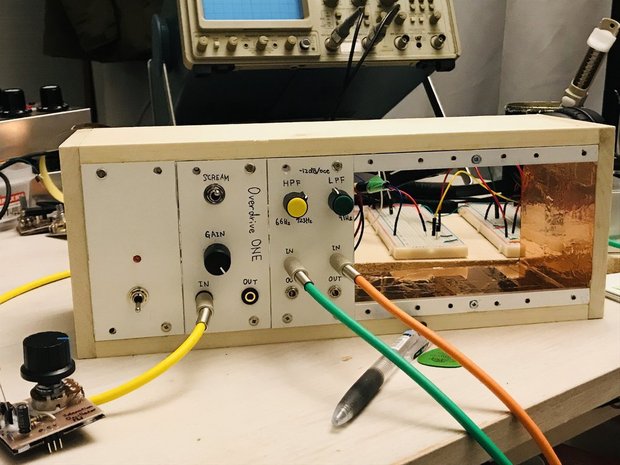

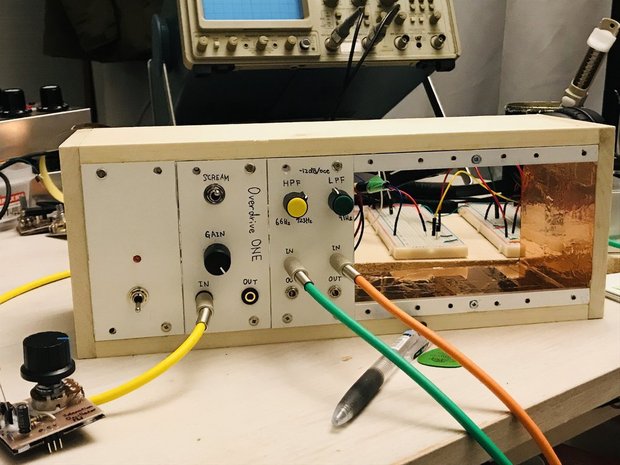

エフェクター回路の実験の延長なので「モジュラーエフェクタ」とでも呼ぶとしよう。電源電圧は9Vの単一電源が基本だ。1つのモジュールの高さは10cm、幅は5cmである。横幅30cmの箱を用意し、6個マウントできるようにした。 この寸法だと、ホームセンターで手に入りやすいアルミ板や木材をちょっと加工するだけで制作できる。インターフェースは3.5mmのモノラルミニを採用した。

ちなみに、モジュラーシンセのラックは「ユーロラック」と呼ばれるもので、ラックマウントに合わせた3Uの高さ(128.5mm)で、1つのモジュールの幅は5.08mmが基本である。電源も±12Vの2電源となっている。

最初はユーロラックのサイズに合わせようと考えたが、そうすると材料の調達や加工の手間が増える。どうせ、ラックマウントなど使っていないのだから、独自規格で作っちゃえということでモジュラーエフェクターの制作に至った。これが偶然にも丁度良いサイズであった。 というのも、横幅30cmというのはノートパソコンや、オシロスコープなどの幅だったりして、身近に結構多いことが分かった。よく使う物差しも30cmだ。 日本では、一尺の30.3cmが使われてきたように、この30cmは自然と馴染みやすいサイズなのかもしれない。

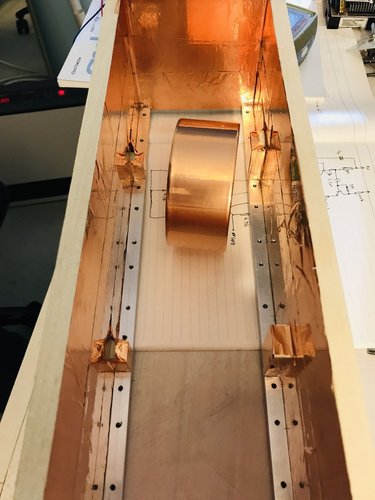

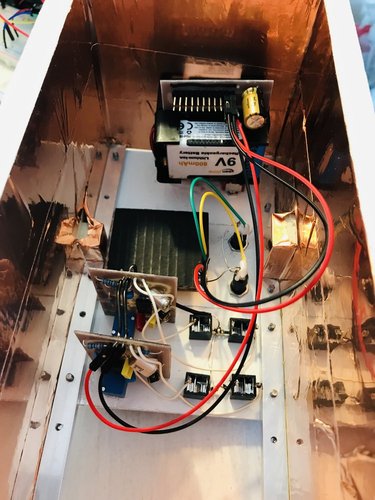

ということで、30cmx10cmのスペースができるように木材でラックを作った。モジュールを固定できるように、木枠の上下にアルミ棒を設置。1つのモジュールにつき、四箇所固定できるようにネジ穴を作った。このネジ穴の位置は正確にすることは大変難しいので、モジュール側の穴を少し大きめにして誤差を調整できるようにした。

ラック内は銅箔テープを貼ってシールドした。

このラックの制作は1000円ちょっとでできた。しかも、材料はすべてホームセンターで調達したものだ。

エフェクタモジュールの制作

エフェクタモジュールの制作は現在進行形で続いている。発振器やフィルタ回路などよく使うものをモジュールにしていく予定だ。

とりあえず、電源供給モジュール、オーバードライブ、ローパスハイパスフィルタの3台をモジュール化してみた。こちらもセンターで手に入る20cm x 10cm x 1cm厚のアルミ板を4等分にしてガワにした。

電源モジュールは、9V電池2本を並列にしたものだ。並列にすることで長持ちするだけでなく、電源の出力インピーダンスを抑えられる。また、100uFのコンデンサも並列に入れ安定化させている。 オーバードライブとローパス・ハイパスフィルタはこちらの記事で制作したものをそのまま流用した。

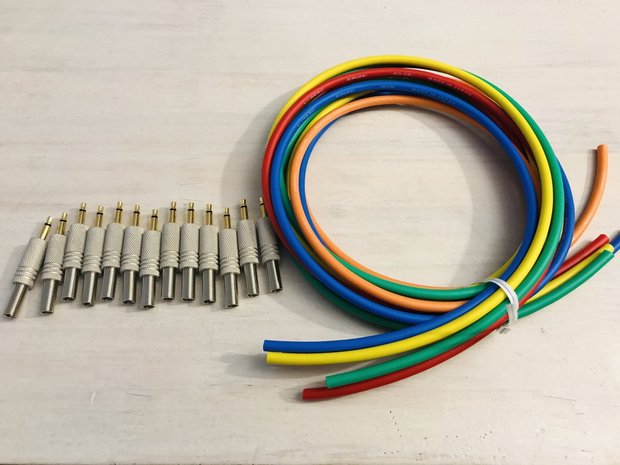

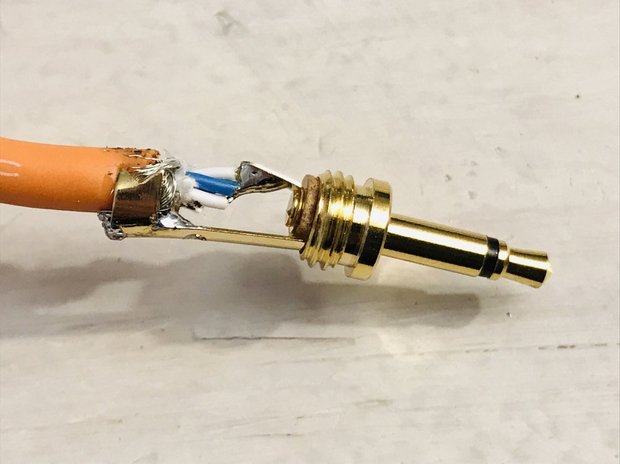

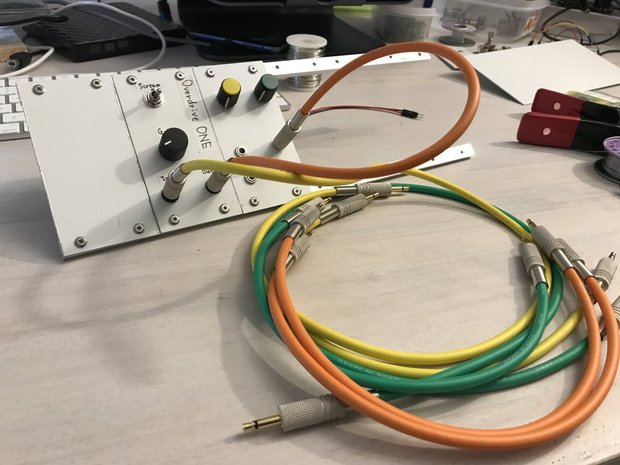

パッチケーブルの制作

最後にパッチケーブルの制作を紹介。材料は、すべて秋葉原のトモカ電気で購入した。モノラルミニのジャックが1つ220円、ケーブルが1m100円なので、1つのケーブルあたり600円程度となる。手間隙を考えても製品を買った方が圧倒的に安かったが、自由な長さのケーブルを作れるのは自作のメリットの1つだろう。