ホワイトノイズブレンダーエフェクター(オーダーメイド製品)

はじめに

ギターエフェクターでホワイトノイズを混ぜ込んで、なにかラジオのような劣化したサウンド音を作れないかとの依頼を受けまして制作したエフェクターのご紹介です。このエフェクターは入力されたギターの原音はそのままで、ホワイトノイズを足し算するエフェクターです。ホワイトノイズの音量調整と、ハイカットフィルタ機能が実装されいます。このエフェクターをかけるだけでも何か新鮮な、楽曲幅が広がるようなサウンドが作れます。また、このエフェクターの後にさらに歪みエフェクターを通すと、まさにラジオのようなサウンドにもなってとても面白いです。

回路図

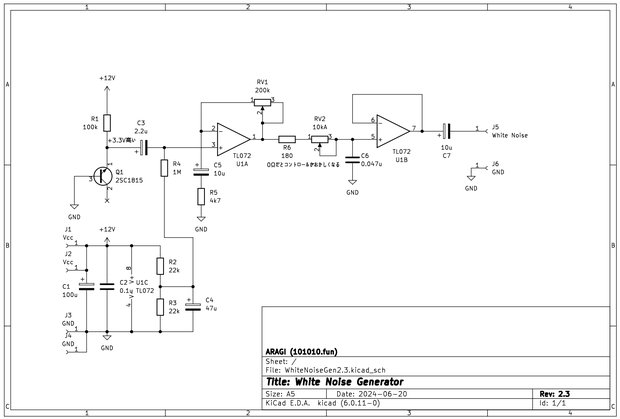

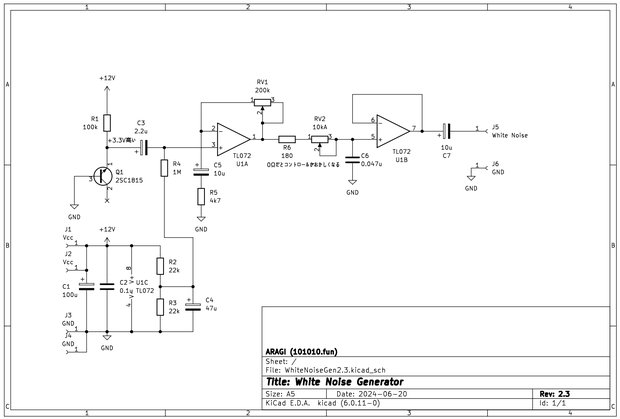

ホワイトノイズ発生器回路

ホワイトノイズ発生器回路図

ホワイトノイズ発生器回路図

こちらの記事 ホワイトノイズ回路|トランジスタ、オペアンプ、ツェナーダイオードで作る3つの方法 で事件した通り、トランジスタに逆電圧をかけることでホワイトノイズを発生させています。信号源はとても小さいので、オペアンプの非反転増幅回路で音量を稼いでいます。RV1は半固定抵抗にし、ギターの音とバランス良くなるように調整可能にしました。

ホワイトノイズは視聴覚上、高音域が強く目立ってしまいます。そのままだとギター音とミックスした時にホワイトノイズが目立ちすぎてしまいますので、RV2とC6でハイカットフィルタを形成し、高音域を抑えるフィルタコントロールを設けました。これにより、ブラウンノイズっぽい音まで出せるようになりました。

最後にオペアンプでバッファを設け、パッシブボリュームコントロールへ接続後、後述のミキサー回路へ入力されます。

ホワイトノイズ発生器は9V電池だと電圧が足りないため、12V電圧にDC-DCコンバータで昇圧させています。またDC-DCコンバータのスイッチングノイズがサウンドに影響ないようにする工夫も必要です。ここら辺は色々実験してノウハウをつかみました。

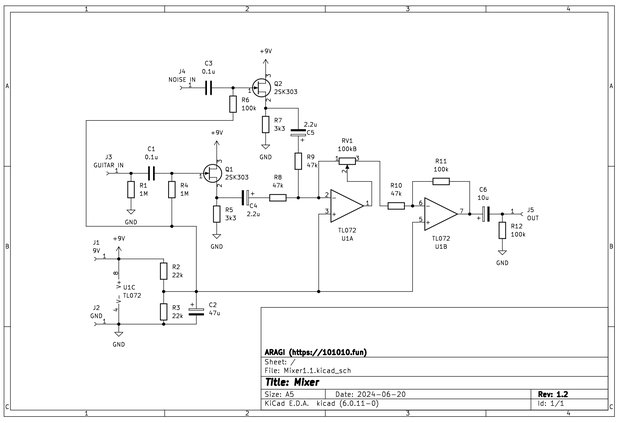

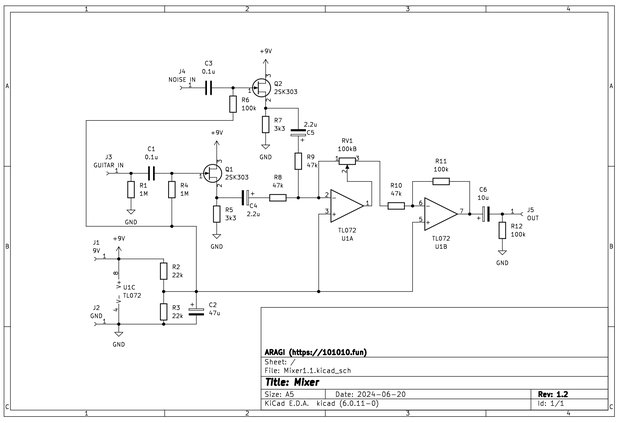

ブレンダーミキサー回路

ブレンダーミキサー回路図

次に、ギター音とホワイトノイズをミキシングする回路図になります。入力段にそれぞれFETによるバッファを設けています。こうしないと互いの信号が回り込んでキレイにミキシングできないため重要です。どちらかの音が多少残っても問題なければ 【エフェクタ製作】原音とエフェクト音をミックスする「BLENDER」・ハンドメイドプロジェクト の「BLENDER V2」ようにバッファを省略しても構いません。バッファを通った後、二つの信号はそれぞれ47kΩの抵抗を介して、オペアンプの反転増幅へ入力されます。ゲインを微調整できるように半固定抵抗RV1を設けました。最後に、反転した信号を正転に戻すため、もう一度反転増幅回路に通してあげます。

ブレンダーミキサー回路図

次に、ギター音とホワイトノイズをミキシングする回路図になります。入力段にそれぞれFETによるバッファを設けています。こうしないと互いの信号が回り込んでキレイにミキシングできないため重要です。どちらかの音が多少残っても問題なければ 【エフェクタ製作】原音とエフェクト音をミックスする「BLENDER」・ハンドメイドプロジェクト の「BLENDER V2」ようにバッファを省略しても構いません。バッファを通った後、二つの信号はそれぞれ47kΩの抵抗を介して、オペアンプの反転増幅へ入力されます。ゲインを微調整できるように半固定抵抗RV1を設けました。最後に、反転した信号を正転に戻すため、もう一度反転増幅回路に通してあげます。

以上、「ホワイトノイズブレンダー」エフェクターは、これらのホワイトノイズ発生器回路とブレンダーミキサー回路の二つから主に構成されています。お客様へ納品後、動作確認をしてもらいましたが「理想通りの音」とのことでご満足いただけました。

関連記事

最後までご覧いただきありがとうございます!

▼ 記事に関するご質問やお仕事のご相談は以下よりお願いいたします。

お問い合わせフォーム

エフェクタ製作オススメ商品

エフェクタ製作に必要なオススメの工具をご紹介します。

▼ まずはんだごてですが、私は白光のこちらのはんだごてを使ってます。少し高価ですが、もっと早く買っておけば良かったと思えるほど良いです。立ち上がりが早くてはんだごてのオンオフのストレスがなくなり、温度も熱くなりすぎないのでパーツを痛めることも少なくなりました。これ一本で基板のはんだ付けから、ジャックなど大きめのパーツもはんだ付けできます♪もちろん鉛フリーも苦なくはんだ付けが可能です!

▼ エフェクタケースはタカチかHAMMONDのケースの二択ですね。HAMMONDの方がエッジが立っていて、洗練されたデザインなので好きです(電波の発信源にはなりそうですが笑)。Amazonなんかで売られているのはHAMMONDの正規品ではなくクローンですが、使ってみて問題はない感じでした。

オススメの自作エフェクタ本

エフェクターの電子工作でオススメな書籍を紹介します。どちらの書籍も大塚明先生が書いたもので大変良書です!残念ながら現在廃盤になってしまい品切れまたは高価格になっている可能性が高いですが、もし安く手に入るようなら買って損はないです!

- 専門的知識がない方でも、文章が読みやすくおもしろい

- エレキギターとエフェクターの歴史に詳しくなれる

- 疑問だった電子部品の役割がわかってスッキリする

他にも自作エフェクターで参考になりそうなこれらの書籍を紹介します。