おすすめArduinoどれを選べばいい?Arduinoで電子工作をはじめる方へ

「Arduinoを始めたいけれど、どれを選べばいいのか分からない」「Arduinoの機能や特徴を詳しく知りたい」という方のために、おすすめのArduinoを紹介します。この記事を通じてArduinoの特徴を掴み、自分に最適なArduinoを見つけてください。

初心者におすすめのArduino3選!

電子工作歴20年以上、Arduino使用歴7年の私がおすすめする、初心者向けのArduinoをご紹介します!

【第1位】 Arduino Uno 👑

「はじめてのArduino」なら、「Arduino Uno」がおすすめです!

公式がリリースしているArduinoのため、ネットや書籍で情報が豊富に揃っています。初心者の方でも安心して使用できるのです。さらに、動作が安定しているため、トラブルが起きにくいというメリットもあります。

【第2位】 ESP32 👑

無線機能が必要なら「ESP32」がおすすめ!

Arduino Unoには無線機能は搭載されていませんが、WiFiやBluetoothをサポートしているESP32はそのようなニーズに最適です。

ESP32はArduinoと互換性のある大人気のデバイスで、ライブラリも豊富です。また、多くのESP32ユーザがいるため、ネット上には関連記事もたくさんあります。プログラミングの経験がある方なら、ESP32をスムーズに取り入れて活用できるでしょう。

【第3位】 Pro Micro

HIDデバイスを作りたいなら、「Pro Micro」がピッタリです!

HIDはキーボードやマウスなどの入力機器のことを指します。Pro Microを利用することで、パソコンに接続して疑似キーボードを作ることができますし、ジョイスティックとの組み合わせでオリジナルのゲームコントローラの制作も可能です。 Pro Microはコンパクトなサイズに加え、価格も手頃で、情報もネット上に多くあります。そのため、Arduino初心者でも安心して利用できるでしょう。

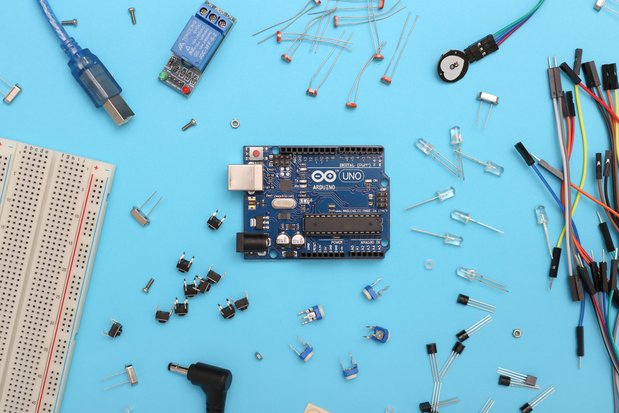

Arduinoについて

Arduinoは、もともとイタリアで学生向けのマイコンプロジェクトとして始まりました。 「もっとシンプルに、もっと安価に、技術者でない学生でもデジタルなものを作れるように」というコンセプトのもと、2005年にスタートしました。開発の容易さから急速に人気を集め、世界中で多くのファンを獲得しました。 Arduinoはオープンソースプロジェクトとして、さまざまな企業からの参入や価格競争が生じたことで、より手頃な価格で入手可能となりました。これがArduinoの普及を後押しした要因の一つと考えられます。

Arduinoを使用するメリットの一つとして、ハンダ付けがほぼ不要である点が挙げられます。主にマイコンとモジュールを組み合わせ、プログラムで制御するだけです。そして、プログラムは何度でも書き換えが可能なため、1つのArduinoで様々な用途に使い回せます。

「Arduino」の正確な読み方にはいくつかのバリエーションがあり、「アルディーノ」や「アルドゥイーノ」として読むことができます。私自身は「アルディーノ」と呼ぶのが好きで、Google検索の結果も「アルディーノ」でのヒット数が「アルドゥイーノ」より多いようです。

いろいろなArduino

Arduino Uno

Arduino Uno R3を開発するには Type-BのUSBケーブル が必要となります。一方でR4からは Type-CのUSBケーブル になります。

Arduinoと電子部品セット

▼ これから電子工作をはじめる方でしたら、こちらのように基本的な電子部品がセットになっているものをおすすめします。後ほど説明しますがこちらは「Arduino互換機」と呼ばれるもので、純正とまったく同じ仕様で作られており、しかも純正品よりも低価格で購入できます。

Arduino Unoのケース

Arduinoのケースがあると実験をやるモチベーションが上ります!片付けもラクですし、ボードが壊れにく長持ちします。

Arduino Nano

Arduino Nanoは、ATmega328をベースにした、とても小さなArduinoボードです。Arduino UnoのようなDC電源ジャックがなく、 USB2.0ケーブル (タイプAオス - miniBオス) が必要となります。よく使われるUSB マイクロBケーブルとは異なりますのでご注意ください。

Arduino Leonardo / Arduino Micro

▼ 以前に Pro Micro (Arduino Microの互換機)でHIDキーボードを作ったこともあります。

Arduino Mega 2560

Arduino互換機

先ほど少し紹介したPro Microのように、Arduinoの中には、別の企業が独自で製造しているArduino互換機というものがあります。Arduinoはオープンソースハードウェアですので、多くの企業が参加しArduino互換機を製造できるわけです。Arduino互換機は、公式のArduinoと遜色なく使うことができます。なにより、公式のArduinoよりだいぶ低価格で購入できるのが魅力的です。

ここでは、Amazonで購入可能なArduino互換機をいくつか紹介します。

Arduino Uno互換機

Arduino Nano互換機

Arduino Leonardo互換機

Pro Micro (Arduino Micro互換機)

Arduino Mega 2560互換機

以上がArduino互換機の紹介となります。 実は、ここまでで紹介したArduinoのどれもが無線モジュールを搭載していないので、Arduino単体ではBluetoothやWiFiが使用できません。無線通信を行いたい場合は、次のESP32やM5Stackをおすすめします。

無線を使うならESP32

ESP32という名前は聞いたことがあるけれど、Arduinoとどう違うのかよく分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは、ESP32について簡単に触れておきます。

ESP32とは

ESP32とは、中国の上海にあるEspressif Systemsが製造しているチップのことです。ESP32は標準でWiFiとBluetoothを内蔵しており、Arduino Nanoと同等の超小型マイコンボードです。しかも、Arduino IDEでArduinoと同じ感覚で開発できるため非常に人気です。人気のある製品には開発者が多く集まるので、ライブラリも豊富でESP32で様々なセンサを扱うのに困ることはほぼありません。Espressif Systems本家がリリースしているESP32-DevKitCをはじめ、他社製のESP32の互換機も数多くあり、低価格で販売されていて入手しやすくなってます。ただし、日本で無線機器を使用する場合、技適マークのない機器は違法になってしまう恐れがあります。購入する際は、技適マークの有無に注意しましょう。詳しくはこちらの総務省ホームページをご確認ください。

総務省 電波利用ホームページ|電波監視|技適マーク、無線機の購入・使用に関すること

ESP32でArduinoをはじめたい方は、 ESP32でLチカするまでの設定 の記事でArduino IDEのセットアップを詳しく解説しました。

▼ ESP32はそのままだと書き込みエラーが起こりやすいので、ENピントGNDにコンデンサをはんだ付けして書き込めエラーをなくしたものをメルカリで販売中です。技適も通ってます。

M5Stackシリーズ

M5Stackにはさまざまなシリーズがありますが、私は超小型な M5StickC PLUS がお気に入りです。M5StickC PLUSの詳しいスペックや使い方などは M5StickC PLUSでArduinoをはじめよう! をご覧ください。

HATモジュール

M5StickC PLUSでは、HATというセンサモジュールがスイッチサイエンスさんから販売されてます。これを使うとブレッドボードもいらず、各種センサをスタイリッシュに可愛らしくM5StickC PLUSへ取り付けることができます。

▼ HATは自作することも可能です。

ちなみに、私がこれまで使用してきたArduinoは、Arduino Uno、Pro Micro、Seeeduino Xiao、ESP8266、ESP32、M5StackC Plusなどです。それぞれに特徴があり、用途によって使い分けてます。

ここではSeeeduino Xiaoについて触れませんでしたが、詳しくは Seeeduino XIAOでArduino開発をはじめよう をご覧ください。

ArduinoやESP32で電子工作をはじめるのに必要なもの

ここでは、ArduinoやESP32で電子工作をはじめるために最低限必要な電子部品を紹介します。

ブレッドボードとジャンプワイヤ

ブレッドボード上とジャンプワイヤを使うことで、はんだ付けをせずに電子部品をArduinoと繋ぐことができるようになります。また、はんだ付けと違ってブレッドーボード上の配線は何度でも簡単にやり直すことができます。

ただし、ESP32をブレッドボードで使う場合は、通常のブレッドボードだと横幅が足りなくなります。その時は、サンハヤトの「SAD-101」を使うと両側に空きができるのでおすすめです。

基本的な電子部品

抵抗、LED、スイッチの3つがあれば、Arduinoで基本的な動作を学ぶことができるでしょう。 抵抗は電圧や電流を調整するもので、LEDを使う場合に必ず必要になります。 LEDは、基本的な赤色LEDを選ぶと良いでしょう。自分で書いたプログラムが正しく動作するかLEDで確認します。 スイッチはタクトスイッチやトグルスイッチがよく使われます。タクトスイッチは押しボタン式のスイッチで、スイッチを押している間だけ導通します。また、トグルスイッチは、上下に動かすことでオンオフを切り替えるものです。

一つ一つ部品を買い揃えても良いですが、はじめは電子部品やセンサがセットになっているArduino入門キットが便利です。Amazonで3000円〜5000円程度で購入できます。

はんだごて

ブレッドボードとジャンパワイヤを使えば、基本はんだ付けなしで配線ができますが、はんだ付けが必要な場合がたまにあります。センサを買ったときなど、基板にピンが付いていなかったりするのでその時ははんだ付けをしなければなりません。はじめての方は、台やはんだがセットになっているものを購入すると良いでしょう。

千里の道もLチカから

そんな私でしたが、初心者のころは、良くも悪くも夢や野望が大きすぎて、無理難題なプロジェクトに取り組もうとする傾向があります。結局、自分の技術に見合わないものを作ろうとして、挫折してしまいます。また、基礎的なことを疎かにしていたので、つまづいたときに原因をなかなか見つけることができませんでした。

これらの経験から思うことは、簡単なことを確実にできるようになることがとても大事です。

Arduinoの本を読むと、大抵はLチカ(LEDの点滅)の説明が書かれてます。みなさんは「Lチカなんて簡単すぎる」「Lチカなんてやる意味ない」など思っていませんでしょうか? Lチカは基本中の基本で、最初にやるべきことだと思ってます。私は、Arduinoボードを購入したら、はじめにLチカで動作テストをしてます。なぜなら、次のようなArduinoの特徴をつかむのに、Lチカは都合がいいからです。

- GPIOピンの役割

- 出力電圧が5Vなのか3.3Vなのか

- ボードで使われているライブラリがどんなものか

なにより、Lチカはプログラミングでいうところの、デバッガーになります。 トラブルが起きた時、Lチカで動作確認すれば原因を突き止めやすくなります。プロジェクトが大きくなればなるほど、小さな積み重ねが大事になります、みなさんも小さなことを確実にできるように、積み重ねていってください。

記事の下部には、私が使ってきたArduinoの書籍を紹介してます。それでは楽しみながらArduino電子工作を進めてみてくださいね。