無安定・双安定マルチバイブレータ回路

無安定マルチバイブレーター

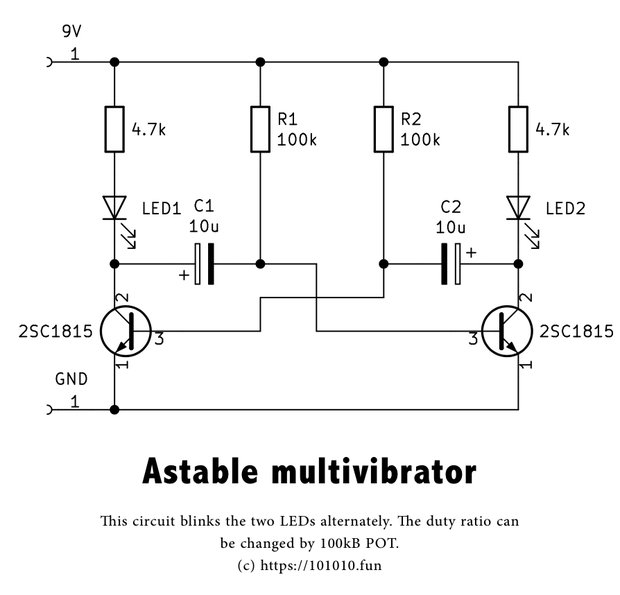

無安定マルチバイブレーター(Astable Multivibrator)と呼ばれる発振回路でLEDの点灯を行ってみた。いわゆるLチカである。 ArduinoやRaspberry Piの動作確認のためにLチカをよくするが、ここではトランジスタ2つを使ってLEDを点滅させる。

回路図

解説

発振周波数の計算

無安定マルチバイブレーターの発振発振周波数は次式で計算される。無安定と言っても周波数が不規則という意味ではない。

$$f=\frac{1}{0.69(C_1R_1+C_2R_2)}\tag{1}$$ここで\(C_1=C_2=C、R_1=R_2=R\)とすれば、デューティ比50%の次式の周波数で発振する。

$$f=\frac{1}{1.38CR}\tag{2}$$

ところで、回路図の4.7kΩの抵抗はLEDの電流を制御するものだ。9V電源なので高めの抵抗を選んだが、3V電源などで動かす場合は1kΩ程度にすれば良い。

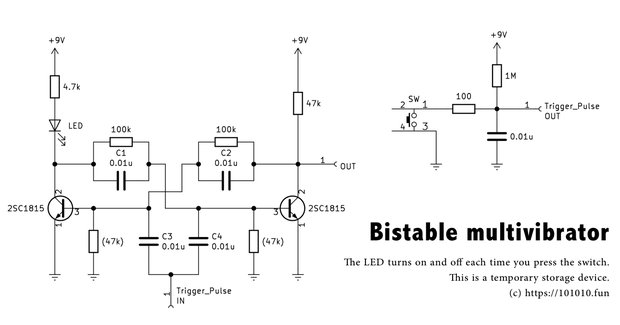

双安定マルチバイブレータ

次に、無安定マルチバイブレータとよく似た「双安定マルチバイブレータ(Bistable multivibrator)」という回路を紹介する。

回路図

解説

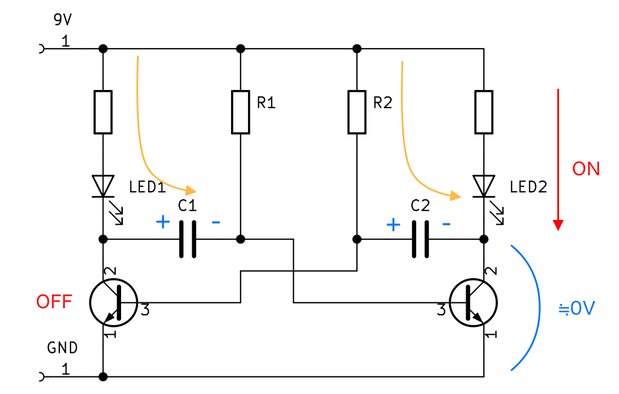

無安定マルチバイブレータは勝手に発振してしまう回路だが、双安定マルチバイブレータでは発振を抑制し、その代わり外部のトリガによって2つのトランジスタのオンオフを入れ替えるようにできている。

2つの交差したトランジスタの回路がメインである双安定マルチバイブレータ回路だ。この回路の定数でうまく動作しない場合は、コンデンサC1〜C4の値を調整すると良い。特に、C1とC2が小さ過ぎても大き過ぎてもダメなようだ。

また、右上の回路がチャタリングを除去したトリガスイッチである。トリガスイッチの代わりに、トリガパルスを発生させる発振器に接続しても動作する。 回路図のOUTからは、LEDの状態と逆な状態のHighまたはLowの信号が得られる。 2回のトリガ信号を送ることで(2周期)、HighからLowへ切り替わる(1周期)ので、この回路を応用すると周波数を1/2にする分周回路として使うことができる。 エフェクターのダウンオクターバは、この仕組みを応用して作られている。

今回は、実験のため汎用トランジスタを使ったが、NAND回路を使ってもできるようだ。また、フリップフロップICも安く販売されているので、そのうちそれらも試してみたい。